Валерий Мухин

Певец русской земли. Игорь Григорьев

Имя Игоря Николаевича Григорьева было для меня легендой задолго до того, когда мы познакомились.

Еще весной 1956 года, когда я впервые увидел и услышал этого человека на берегу Великой у пионерского костра, в Промежицах, он произвёл на меня неизгладимое впечатление.

В Пскове проходил слёт пионеров. Я был делегатом от пушкиногорской пионерии, у меня был сольный номер и я выступал на сцене пушкинского театра – играл на гармошке попурри на темы русских народных песен и песен советских композиторов. А в заключение у нас был — вечером -пионерский костёр на берегу реки Великой. В качестве гостей были псковские поэты Иван Виноградов и Игорь Григорьев. Они рассказывали о войне, о партизанах и читали свои стихи. Григорьев читал стихи о войне:

О как был чёрен тот рассвет

Когда на русском полустанке

С крестами зарычали танки:

Пощады нет. Спасенья нет.

Я вижу, вижу, как сейчас,

В дымище бурую лавину,

Чужого рыжего детину,

Его налитый кровью глаз.

Метались люди, как в бреду,

Рыдало солнце в низком небе,

Плясал огонь в созревшем хлебе,

Рубили яблоню в саду.

Цвели поля – всё прах и тлен,

Был тихий кров – торчат лишь трубы,

Любило сердце, пели губы –

Теперь кругом тоска и плен.

И мне мерещится доныне

Ребёнок, втоптанный в песок,

Забитый трупами лесок,

Распятый дед, как бог, на тыне.

Игорь Григорьев 17.08.1923 — 16.01.1996

Образ Игоря Григорьева, ещё молодого, красивого, статного человека, глубоко запал тогда в мою юношескую душу. Его манера страстно и громко читать стихи, донося до слушателя каждое слово, запомнилась мне навсегда. Надо сказать, что после этого звание «поэт» сильно возросло в моих глазах, и я стал относиться к нему с уважением.

*****

Уже на следующий год мы с мамой переехали в Псков. Я поступил учиться в псковский индустриальный техникум, а она стала работать на Машиностроительном объединении. Закончилась, наконец, наша кочевая жизнь и мы осели в Пскове уже навсегда. После окончания техникума я стал работать по направлению в конструкторско-технологическом бюро управления местной промышленности и поступил на вечернее отделение музыкального училища получать специальность «дирижёра хоровика».

После окончания музучилища я был руководителем хора на заводе «Выдвиженец», где тогда и работал конструктором в отделе оснастки.

Но энергия во мне бурлила через край, и меня потянуло учиться

дальше – получать высшее образование. В результате моих исканий своего места под солнцем (я поступал в ленинградскую – на режиссёра и московскую – на «вокал» консерватории, в музыкальный институт им. Гнесиных – на «вокал», в ленинградский инженерно-строительный институт, на архитектуру) я закончил в 1974 году Псковский филиал СЗПИ, и получил специальность инженера механика.

В это время я работал ведущим конструктором и заведующим сектором

точечных и шовных сварочных машин в псковском отделения ВНИИЭСО.

Мы проектировали и изготавливали у себя на ТЭСО, по заказу министерства и таких институтов как НИАТ, (институт авиационной техники) машины для Куйбышева (ракетно-космический комплекс), Киева (КБ Антонова – сварка фюзеляжа и крыльев самолёта «Антей», Тольятти (ВАЗ), Вильнюса (шторки компрессоров), Ростова на Дону (комбайны «Нива» и «Дон»), Колхиды, а также для Кореи и ГДР и др.

В конструкторском отделе №15, где я работал, было более 60 человек. Меня избрали редактором стенгазеты, коим я пробыл более пятнадцати лет, и мне волей-неволей приходилось писать всем без исключения поздравления то с днём рождения, то с юбилеем, а также стихи к праздникам, торжественным датам и т. д.

Моя жена, Валентина, тогда работала в вечерней школе №2 Пскова, преподавала химию. Вместе с нею в этой школе преподавала русский язык Дина Кодексова. У неё недавно вышла книжка стихов, и она знала поэта Льва Малякова (занималась русским языком с его сынишкой). Однажды на одной школьной вечеринке мы с ней по очереди читали свои стихи, кажется по случаю Нового Года, и она мне сказала:

— Знаешь, мне нравятся твои стихи. Подбери десятка полтора-два самых лучших, я снесу в писательскую организацию – покажу…

После того, как я это сделал, и Дина отнесла стихи, — на них (и на более поздние мои стихи) стали писать рецензии псковские авторы: Воробьёв, Маляков, Жемлиханов. Каждый из них находил в стихах искру Божью, да и рецензии были поучительными, интересными. С Энвером Жемлихановым, прекрасным поэтом из Великих Лук, у нас завязалась переписка, но мне всё же хотелось чего-то более определённого, какого-то равновесия между поэзией и мной. Но никто твёрдо, не говорил: кто я? – какого уровня поэт, и поэт ли вообще.

И вот – о Боже! – написал рецензию сам Игорь Григорьев. И рецензия оказалась более чем положительной – обнадёживающей. Но с некоторыми выводами хотелось поспорить, что-то уточнить, прояснить…

И я набрался смелости и пошёл к Григорьеву домой на Рижский проспект, дом 57.

*****

Дверь открыл сам хозяин. Я поздоровался и сказал:

— Здравствуйте, Игорь Николаевич. Я — Мухин…

На лице Игоря Николаевича заиграла такая добродушная улыбка, как будто он встретил старого закадычного друга:

— А-а, заходи, заходи, старик… Молодец что пришёл. Я знал что придёшь. Будем общаться, обязательно. Ты — поэт — и не надо этого пессимизма:

«Я руками белыми машу,

Но опоры в воздухе не чувствую…»

— Сами по себе строчки – замечательные и вот что я тебе скажу: маши-маши крылышками, старик. Не останавливайся…

— Вот примерно за этим я и пришёл. Мне надо было услышать эти слова именно от Вас. И, если Вы их говорите, значит, буду продолжать махать своими ещё не окрепшими крылышками. А вам огромное спасибо за рецензию, за потраченное на неё время…

— Знаешь что? Только давай без реверансов. Я этого не люблю. Присаживайся здесь на кухне, сейчас будем чай пить, и говорить о твоих стихах.

С этого дня я стал приходить к нему регулярно и если, случалось, задерживался на недельку-другую, то сразу же получал «взыскание».

Он познакомил меня с Еленой Морозкиной – его женой, Марией Васильевной – матерью и его друзьями – поэтами, ставшими и моими друзьями – Сашей Гусевым, Львом Маляковым, Валентином Краснопевцевым и другими.

Роль Игоря Николаевича Григорьева в моей поэтической судьбе очень велика. Во-первых, он дал мне надежду. Во-вторых, дал крылья, чтобы лететь к надежде. И я постоянно чувствовал внимание и заинтересованность с его стороны моим творчеством, моей поэтической судьбой.

Мать природа наградила его чрезвычайной красотой, и не только внешней. Он обладал такими редкими в наше время душевными качествами, как честность, благородство и сострадание.

Он всегда имел собственное мнение, умел его отстаивать и никогда, ни при каких обстоятельствах не приспосабливался в жизни.

Григорьев по своей натуре был – огонь! У него было пламенное и неуёмное сердце. Его темперамент азартного рассказчика иногда пугал.

— Запомни, что я тебе скажу: «Только натянутые струны души могут звучать. Я тогда был разведчиком, немцы устроили на нас облаву. Мне пришлось зарыться в сено на сеновале. А они стали «проштыковывать» сено вилами. Я замер в напряжении, застыл. В меня тогда чудом не попали. Но душа зазвучала, и я тогда написал много хороших стихов».

Когда он увлекался, он начинал повышать голос, иногда срывался до высоких нот. А руками начинал так резко жестикулировать, что порой смахивал со стола стакан или тарелку:

— Ты знаешь, какой случай произошёл со мной однажды весной, на рассвете, на берегу Ладожского озера? Я видел, как заяц, плясал вокруг зайчихи, подняв передние лапки. А она сидела и хлопала в ладошки… Вот это была картинка! Ха-ха-ха… Никогда не забуду.

Григорьев всегда заражал идеей, вдохновлял, подбадривал, подталкивал, вселял надежду, был щедр на похвалу, на радость от встречи с хорошим – чужим – стихом. Любил читать свои стихи вслух, — глядя в глаза собеседнику, и любил слушать чужие, шумно реагируя на удачу, а также и на неудачу.

Один раз мы просидели и проговорили почти всю ночь – о поэзии, о поэтах, о жизни. Порой он шумно вскакивал, размахивал руками, снова садился, разливал чай. Потом снова слушал или читал, и спрашивал:

— Как тебе?

Или просил:

— Ничего не говори, я уже по глазам всё вижу.

Мы читали, шумели, смеялись, на кухню заходили или Мария Васильевна, или Елена Николаевна. И, вдруг, однажды, когда они ушли, он с таинственным шёпотом, пригнувшись к моему уху, сообщил:

— Скажу только тебе. Они – самые настоящие ведьмы, я слышу, как по ночам в темноте шуршат их крылья… Они — летают из комнаты в комнату.

Однажды он вспоминал и рассказывал о своём детстве и юности, и о периоде, когда началась война, всё поставившая с ног на голову. А передо мной вставали картины времени, ставшего для него временем духовного и гражданского возмужания.

*****

Он родился 17 августа 1923 года в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области.

Дом деда Григория (Гришин пятистенок) стоял на краю деревни рядом с лесом и поэтому лес для маленького Игорька был «закадычным» другом и вторым домом. Таким он для него остался на всю жизнь.

Уже с четырёх лет с ватагой мальчишек, а то и один он бегал через лес на речку Веретеньку ловить решетом или марлей гольцов и пескарей.

На речку Узу бегал за раками, ходил в лес по ягоды и по грибы. Лес притягивал красотой, таинством, «просветами в небо», которые были «что оконца». И свой первый стих Игорь написал под впечатлением от этой лесной благодати уже в пять лет, когда двоюродная сестра Катя выучила его читать.

Вместе с ними на хуторе жила немка, которая была детям и нянька и «мать», поскольку отец и мать были в частых отъездах. Она-то и научила детей немецкому языку. Как потом говорил Игорь: «по-немецки я научился читать и писать раньше, чем по-русски».

Отец Игоря был царский офицер. Он дослужился до штабс-капитана и был любимцем генерала Брусилова, имел четыре Георгиевских креста.

А в восемнадцатом году стал начальником Порховской ЧК.

В четырнадцать лет, получив от отца настоящее ружьё и прекрасного пса – англо-русского выжлеца – Игорь стал заядлым охотником.

По словам Игоря Николаевича, отец его Николай тоже был поэтом, и стихи Игорь стал серьёзно писать не без отцовского влияния уже в 1940 году.

А привязанность к родной земле, любовь к русской деревне навсегда стали его пристрастием и придавали народный колорит стихам его.

Десятилетку Игорь Григорьев закончил в посёлке Плюсса. Ему шёл восемнадцатый год, когда началась Великая Отечественная война. И четыре года ему суждено будет всем своим чутким сердцем поэта впитывать все ужасы военного времени – быть поэтом войны и поэтом-воином.

Два дня и три ночи горело,

Ревело, громило, трясло –

И душу, и бренное тело

Ввергало в погибель и зло.

Мочалило сталь на мочало,

Свивало железо узлом,

Погибель победно кричала:

«С дороги, иначе – на слом!».

Бежали без ружей солдаты,

Как тени, ползли старики…

Куда ты, Россия? Куда ты?

Хоть слово надежды реки!

3 июля 1941, Тушитово (под Плюссой)

Все военные стихи Игоря Григорьева – это строки пропахшие порохом, это плач сына над поруганной матерью-Родиной.

И кажется — тучные нивы

Рыдают над каждым: «Проснись!..».

А в сёлах – глухие разрывы

Да толом пропахшая высь.

Проклюнулась жердь у омёта –

Разжилась наивной листвой.

А в поле частят пулемёты,

Свинец, высевая густой.

И полдни черны и косматы,

И горького горше — дымы.

Отчизна, твои ль это хаты?

И, может, не русские мы?

1941 год

Но постепенно пессимизм и растерянность в стихах переходят в твёрдую уверенность и веру в победу:

А кругом, в ночи-неволе, —

Ворог, проклятый трикраты.

Замерзает наше поле,

Замирают наши хаты.

Но мы слышим, слышим, слышим

Жаркий голос русской вьюги.

Да! Мы дышим, дышим, дышим –

Копим жилистые руки!

1942, Плюсса

Одна из книг Григорьева называется «Красуха». Она посвящена трагедии Псковской деревни. 13 ноября 1943 года её сожгли захватчики. Сожгли вместе с жителями – земляками. Красуха находилась всего в трёх верстах от родного села – Ситовичи. И поэт поминает своих земляков и родичей, преданных огню:

Затолкали в пасть сарая

Триста человек!..

Триста душ, земля сырая,

Приюти навек.

Нет! Ни слова об отряде:

Замер стар и мал.

И ни звука о пощаде

Враг не услыхал.

Заплескалось пламя в крыше,

Взвился страшный чад…

Не слыхал – и не услышит.

Мёртвые молчат.

Только память не забыла

Беспощадных дней:

Это было, было, было

На Руси моей…

Стихи о Красухе полны набатной скорбью, пронизаны глубокой тревогой и болью.

Вспоминая годы оккупации, поэт заклинает: «Бремя-лихо, жуткое время. До предсмертного вздоха своего не перестану думать о тебе! И у последней черты не отрекусь от ненависти к фашистским атрибутам – кровожадности, подлости, холуйству и шкурничеству!».

В автобиографической справке «О себе» Григорьев пишет: «В годы германского нашествия было суждено мне стать руководителем плюсских подпольщиков и возглавить группу разведки во вражеском тылу.

Когда друга моего верного, помощницу по разведке Любу Смурову схватили немцы (случилось это в посёлке Плюсса 11 августа 1943 года), я был отозван партизанским центром в отряд. Брат Лека ушёл со мной… И –

со Дня Победы до сей поры – мне не по себе от мучительной думы:

«Вот они – сыновей и дочерей миллионы многие, и с ними Любовь Смурова и Лев Григорьев, — полегли за Родину, а ты остался в живых!» Но ведь очень даже мог и не остаться. Судьба.

Воевал в разведке Струго-Красненского межрайонного подпольного центра №4 под началом славного сына России Тимофея Егорова и в бригадной разведке Шестой ленинградской партизанской бригады под командованием Виктора Объедкова.

11 февраля 1944 года получил четвёртое, последнее ранение на войне. Было немало госпиталей».

По всему этому Игоря никак не назовёшь баловнем судьбы. Он не раз рисковал жизнью ради Родины. К одному из его достоинств относилась и храбрость.

Об этом красноречиво свидетельствует его незаурядная биография. За отвагу и храбрость он был награждён несколькими боевыми орденами и медалями.

Когда началась Великая Отечественная война, он по заданию подполья начал работать переводчиком в немецкой комендатуре. На самом же деле Игорь Григорьев был разведчиком, добывавшим секретные материалы о передвижении вражеских сил и боевой техники.

Арест его связной Любови Смуровой стал первым сигналом того, что гестапо вышло на их след и скоро доберётся и до него. Его не арестовывали только потому, что ему некуда было бежать.

Комендатура, в которой он служил, находилась в местечке, окружённом с одной стороны заградительными отрядами, а с другой – болотами и минными полями.

Однажды ночью Игорь Николаевич, вместе с братом, помолившись, пошёл через минные поля, протянувшиеся более чем на двести метров. Они спаслись чудом.

Уже после того, как Игорь Николаевич вернулся к партизанам, он не раз участвовал в диверсионных операциях, пуская под откос немецкие эшелоны с техникой, был зачислен в разведчики.

А поскольку не раз был тяжело ранен, контужен, то в двадцать с небольшим лет окончил войну инвалидом: одно лёгкое у него было прострелено и болело. Образовался очаг склонный к образованию туберкулёза, а операцию делать было опасно, ослабевший организм мог просто не выдержать. Из-за чего вчерашний разведчик вынужден был постоянно пользоваться ингалятором, потому что не мог подняться без этого даже на второй этаж.

Но даже эта беда не сломила мужественного человека. Он не желал быть просто инвалидом войны и почивать на заслуженных лаврах. Он живёт памятью о войне и продолжает отыскивать своё слово в поэзии:

Всё помню: немую работу разведки,

Полёгших безусых солдат…

Под сердцем моим пулевые отметки

Доныне к погоде горят.

*****

И удивительное дело – война, которая должна была огрубить, ожесточить юное сердце поэта не смогла сделать этого. В его стихах мы находим восторг, великое благодарение судьбе за возможность жить и иметь собственный Голос:

Я согласен, согласен, согласен

Побрататься с тревогой любой,

Лишь бы не был мой голос безгласен!

Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Чтобы петь на неистовом свете,

Разумея: бессменна страда.

Только б русскую душу на ветер

Не пустить – ни про что – в никуда!

Эти строчки из стихотворения «Боль» посвящены первой жене Игоря Николаевича — Александре Агафоновой — первой Прекрасной Даме – сестре милосердия. Именно она в 1944 году спасла и выходила в ленинградском госпитале раненного поэта. Потом привела в свой дом, познакомила со своими близкими. Она в течение многих лет с материнским терпением заботилась, врачевала бунтарский дух «лихого партизана». И укрепляла человеческое достоинство, любовь и веру.

Муж её, адмирал Балтфлота, погиб в блокаду. Сама она была дочерью Петроградского генерал-губернатора. В их удивительном доме бывали Сергей Есенин, Игорь Северянин.

Второй Прекрасной Дамой Игоря Николаевича была профессор Антонина Александровна Вильгельминина. Они встретились в ленинградском университете. В блокаду она спасла университетскую библиотеку. Позже муж её эмигрировал, за что её исключили из профессоров. Этим Прекрасным Дамам Игорь Николаевич посвятил стихи, которые вошли в книгу «Кого люблю».

В послевоенное гражданское время Игорь Николаевич перепробовал массу профессий в основном для того, чтобы прокормить семью. Его

по-прежнему притягивает природа, и он работает егерем, промышляет охотой и рыбалкой в костромских лесах. Он занимается фотографией на Вологодчине; участвует в геологической экспедиции по Прибайкалью; позирует в художественной студии; работает грузчиком и строителем в Ленинграде…

Будучи инвалидом, он не гнушается тяжёлой работы и в результате она спровоцировала выпадение диска в позвоночнике. Вот что напишет об этом времени его друг Лев Маляков: «С адскими болями он лежал в постели и все равно писал. Тайком от его жены я приносил «маленькую», чтобы приглушить боль. Помогало, но ненадолго. Как инвалида войны Игоря положили в Военно-медицинскую академию. Сделали операцию, но неудачно. Через несколько лет операцию пришлось повторить. К перемене погоды донимали сильные боли. Приходилось спасаться наркотическими снадобьями, которые ему выписывали врачи. Когда наркотиков не было, переходил на водку. Потом мучительно выходил из болезни, в рот не брал по нескольку лет. Помогали выйти из «транса», как называл он своё состояние, всё те же стихи. Поэзия была его звездой».

В 1949 году осенью, как говорил Игорь Николаевич, «с третьего захода» он поступил на русское отделение филологического факультета Ленинградского университета, которое закончил в 1954-м.

И всё же полное исцеление от физических и житейских недугов поэт находит на земле:

Я сам земле поклоны бью, —

Без этого нельзя за плугом, —

И песню-борозду пою,

И не таю души пред лугом.

Он врачует себя простой сельской работой:

Ты её не мори

Душеньку,

Дай выпесниться:

Отпусти в косари

Пусть в прокосы выплеснется!

Григорьев, всё больше начинает говорить на «языке отцов и дедов», увеличивает богатство своего поэтического словаря, становится настоящим русским художником Слова. Русская земля — простор и дорога – вот его учителя:

Небо немо и ширОко,

Ветру зябкости не жаль…

Приюти меня, дорога,

Вразуми, зараспечаль.

Его первые стихи опубликовала газета «Псковская правда» в 1956 году.

Это были три лирических стихотворения. «И это было, как первый поцелуй с любимой!» — вспоминал потом Игорь Николаевич.

А с первым сборником стихов – считает Григорьев – ему крупно повезло. Неожиданно для него самого на его творческом пути повстречался замечательный и светлый человек, редактор Татьяна Владимировна Боголепова. Благодаря ей первая книжка «Родимые дали» увидела свет в Лениздате в 1960 году.

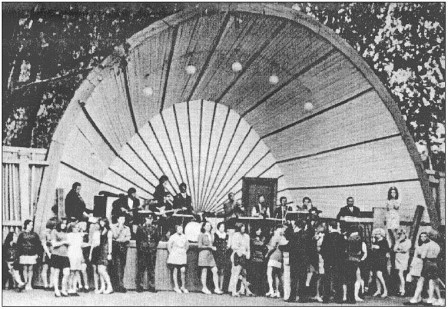

ВЕСНА 1962 г. Слева направо: поэты А.Говоров, А.Вознесенский, И.Григорьев, В.Фирсов.

В Ленинграде той поры Григорьев жил неподалеку от Варшавского вокзала на ул. Егорова в коммуналке, в девятиметровой ком¬нате. Перевез к себе парализованного отца и двух сестренок. Как заядлый охотник, он не мог обходиться без собак. У него были гончие Арфа и Полаз.

Перенаселение не мешало нищему студенту привечать друзей.

Вечерами здесь было шумно, дымно и весело. Завсегдатаем вечеринок был их общий друг, торпедник, Виталий Умецкий, поэт и прозаик, погибший в автокатастрофе, известный прозаик и ученый Федор Абрамов, поэт, доктор филологических наук Владислав Шошин, журналист Владимир Боболин, писатель Глеб Горышин, пскович-земляк Александр Решетов.

Однако в любой компании Игорь всегда был большим мастером оказываться в центре внимания благодаря его невероятному обаянию.

Добрая душа поэта в дружбе не знала границ. Он был на равных с мастером Савелием, жившим на Карельском перешейке, и с художником Ильей Глазуновым, портрет работы которого висел у него в кабинете. Этот портрет очень точно отражал характер и внутренний мир Григорьева, но самому поэту он почему-то не нравился.

Григорьев мог отдать весь толь¬ко что полученный гонорар нищему, пригласить на ночлег незнакомого человека. Это был человек необыкновенный в любых проявлениях, обладал огромной притягательной силой, сам того не по¬дозревая, влиял на свое окружение самым благоприятным образом. И не только в смысле поэзии.

*****

О Фёдоре Абрамове он мог говорить с наслаждением, потому что горячо любил его, и настоящая дружба связывала их родственные души.

Они познакомились в 1953 году, когда Фёдор Александрович был руководителем его дипломной работы. На очередной консультации, после прочтения черновика диплома Григорьева, Абрамов сухо сказал:

— Худо дело, батенька. Литературоведа из тебя не получится. И чего тебе делать, не знаю.

— А я и не собираюсь отнимать у вас литературоведческий хлеб. Мусолить чужие фолианты – не мой удел, — взъерошился обидевшийся Игорь, — пусть лучше «разбирают» меня.

И, чтобы успокоить ученика, Абрамов пригласил его к себе домой. Его большая комната находилась здесь же во дворе университета. Он стал читать начальные главы своего первого романа. Свои ощущения от прочитанного Игорь Николаевич выложил потом в своих мемуарах:

«И, хотя я был никудышным литературоведом, понял, что значит роман Абрамова «Братья и сёстры». Он был, по мощи голоса, первым в решении темы деревни и селянина, то есть родины. Его глубь проникновения в психологию русского человека, его слегка затяжелённый покаянный юмор, его живой искристый русский язык, его нещадная правдивость – всё было значительно и незабываемо. За долголетнее наше знакомство Фёдор Абрамов прочитал мне, возможно одному из первых, немало своих произведений: «Поездка в прошлое», «Жила-была Сёмужка», «Вокруг да около», «Безотцовщина», «Пролетали лебеди», «Медвежья охота». А один рассказ «Однажды осенью» — даже создавался на моих глазах».

А было это в 1961 году в конце октября. Они отправились гонять зайцев к хуторам Гречухина, разбросанным по берегу озера Киимаярве, где жила кума Игоря Николаевича Полина Саввина. Путь был нелёгкий, но вокруг были живописные картины осенней природы: поля, леса, пригорки, перелески – и это вдохновляло и радовало, вселяло и укрепляло силы…

До Гречухина от станции Громово было километров восемнадцать, и они с большущими рюкзаками, ружьями, смычком гончих – Идолом и Арфой – по расквашенной и разгромленной нашей техникой дороге (вдвоём на двух ногах: и у Фёдора Абрамова нога, и у Игоря Григорьева были стреляны в войну) добрались до пристанища лишь к вечеру.

Когда подошли к дому кумы, оказалось, что дом на замке: она ещё не вернулась с работы. На крыльце перед запертой дверью, сиротливо и одиноко сидел посиневший от холода малыш.

— Ты кто такой? – спросил Фёдор Абрамов ребятёнка.

— Шурин сын.

— А почему не греешься у себя на печке, а зябнешь тут?

— Так, в избе один боюсь, там – мыши!

— А где твоя мамка?

— Где, где… Загулявши она на стороне. Вот и жду тётю Полю, — сказал и захлюпал носом, и заплакал тихо, покорно.

Игорь знал, где хозяйка таит ключи. И вот они — все трое – вошли в большую, жарко натопленную кухню. Вскоре и Полина Захаровна с дочкой вернулись домой. А за ними и Шура пожаловала:

— Завернула за сыном вот, – скороговоркой пропела она.

Накрыли стол. Пригласили и Шуру. Часом позже нагрянули и ухажёры-механизаторы. Заиграла гармонь… Зазвучали русские песни и дом наполнился какой-то удивительно тёплой радостью и гармонией от которых русской душе было покойно и празднично…

Уже за полночь, укладываясь в постель, Григорьев предложил:

— Давай напишем по рассказу, обо всём сегодняшнем. Любопытно, что у нас из этого получится?

— Идёт!

Через неделю Фёдор Абрамов читал Григорьеву свой замечательный рассказ «Однажды осенью». Вот что написал в своих воспоминаниях об этом Игорь Николаевич:

«И я был глубоко взволнован зоркостью и проницательностью писателя, его умением отобрать самое-самое в ворохе фактов и деталей, его способностью возвысить обыденную прозу жизни до сверкающей поэтической высоты. Слава Богу, что я тогда был занят стихами и не набил себе шишек на прозе!

Вообще-то Фёдор Александрович удивлял меня нередко. Как-то мы коротали с ним ночь у костра. Почти три часа подряд он пел частушки, одну забористее другой, не повторившись ни разу. Он пропел их не меньше сотни.

Вокруг и около Абрамова вращалось и мельтешило немало литературного и окололитературного люда, который курил ему фимиам. Но Абрамов ко всему этому был более чем равнодушен.

А сегодня никто не ставит под сомнение отзывы о нём крупнейших английских и американских издательств: «лучший современный писатель земли», «самый значительный прозаик наших дней», «лучший писатель-деревенщик» и т. д.

Наши добрые отношения вряд ли можно измерить какими-то словами, но, видит Бог, я любил этого человека».

Через судьбу русской северной деревни Фёдор Абрамов показал многострадальную судьбу всей России. Через судьбу своих земляков он показал жизнь и судьбу всего российского крестьянства. Он высоко ценил роль русской женщины-труженицы-воина во время Отечественной войны. В романе «Братья и сёстры» он прямо говорит о «Великом подвиге русской бабы открывшей в 1941 году второй фронт, быть может, не менее тяжкий, чем фронт русского мужика». Таким образом, он утверждал, что войну в России выиграла русская баба. Надо сказать, что эта мысль долгое время не давала покоя и мне. И вот однажды она реализовалась в стихотворение, которое я принёс показать Игорю Григорьеву:

Русская баба

Великую Отечественную войну в России

выиграла русская баба.

Фёдор Абрамов

Не жалеют русской бабы

И она, как лошадь, прёт

Через кочки да ухабы,

Сколько может, столь везёт.

В зной ли в холод леденящий,

В молотьбу, в косьбу, в жнивьё,

Чем сильнее баба тащит –

Больше валят на неё.

Был, наверно, прав Абрамов –

Мужику не будь в вину —

В том, что выиграла баба,

Баба русская войну.

Как и раньше, так и ноне

Всю страну на божий суд,

Как породистые кони

Бабы русские несут.

С мамой Марией Васильевной и Еленой Николаевной Морозкиной

Прочитав стихотворение, Игорь набросился на меня с криками, с воплями. Он не то обнимал, не то бил меня по плечам. Звал Елену Морозкину: «Лена, Лена! Иди сюда, скорее. Ты посмотри, что он написал!»

Когда Елена Николаевна прибежала из своей комнаты к нам на кухню, он весь красный от возбуждения снова прочитал всё стихотворение и потом с каким-то искренним сожалением и горечью произнёс:

— Это стихотворение я должен был написать! Ведь я, как никто, знал жизнь русской бабы, её военную судьбу…

— Да, ладно, Игорь Николаевич, у вас есть прекрасные стихи о женщинах: Фотинья, Анна, Люба Смурова…

— Нет, старик, этот стих у тебя – высший пилотаж. Ужо, покажем Малякову, у него таких, — тоже не найдётся: просто, ёмко, образно… Молодец!

Вторая книга Игоря Григорьева «Зори да вёрсты» вышла в 1962 году. Потом были книги: «Листобой» 1962, «Сердце и меч» 1965, «Горькие яблоки» 1966. Росла известность поэта в литературной среде – налицо был его яркий прорывающийся сквозь рутинные издания самобытный и звонкий голос. Однако критика старалась его, как бы ни замечать, а порой и пощипывала за «смелость употребления народных диалектов».

Вот что написал о Григорьеве критик Аркадий Эльяшевич (Поэты, стиль, поэзия. Лениздат, 1966, с. 290): «Жизнь не баловала И. Григорьева. Его поэтическая судьба сложилась необычно. Выступив перед читателями с первыми стихотворными сборниками уже в зрелые годы, он и сегодня остаётся пасынком критики. А между тем оригинальность творческого голоса поэта не подлежит сомнению. Взять хотя бы богатство его поэтического словаря. И. Григорьев гордится тем, что пишет на «языке отцов и дедов». Однако в употреблении старинных слов и слов псковского диалекта у него нет нарочитости, и, может быть, поэтому лексика его произведений не оставляет впечатления архаичности или стилизации. Читая стихи Игоря Григорьева, думаешь об удивительном совпадении языковых средств с поэтической темой».

Но даже и по прошествии более двух десятков лет, когда творческий багаж Игоря Григорьева достиг более двух десятков книг, официальная критика так и не обласкала поэта. Как будто этих замечательных изданий и не было. Ни в центральной, ни в местной прессе, об этих изданиях не было ни слова. Это замалчивание, отчуждение творчества поэта вряд ли было случайным явлением.

Как пишет доктор филологии Владислав Шошин: «Муза Игоря Григорьева никогда не прислуживала власть имущим, ни «левым», ни «правым», но верой и правдой служила Совести и России. К тому же поэт всегда имеет собственное мнение, которое выражает своим, да ещё и далеко не робким голосом. О таком авторе самое надёжное – «не шуметь».

*****

Ещё одной Прекрасной Дамой в жизни Игоря Григорьева была Светлана Молева. Это была любовь с первого взгляда уже зрелого поэта и начинающей только ещё распускаться, как цветок, юной поэтической души,

трепетной и нежной. Поэзия, хоть и ненадолго, связала эти два пылких любящих сердца, стала их смыслом, их воздухом. Для Светланы этот союз безусловно стал взлётом её собственного поэтического голоса и первую её книжку Игорь Николаевич помог ей выпустить, как учитель и наставник. Потом, уже после смерти Игоря, Светлана Молева вспоминала:

«Он много лет назад сам учил меня знать цену слову:

«В строке не может быть проходных, случайных, необязательных слов. Ты должна забивать их туго, как патроны в обойму…».

Что ж, видно, уроки не прошли совсем даром.

Многие из нас стали ему только краткими попутчиками на этом его стремительном пути, требующем постоянного душевного напряжения и полной отдачи. Взлеты и падения — конечно, литературный штамп. Но я вижу его, летящего по Октябрьскому проспекту, безоглядно выкрикивающего стихи, и себя, деревенскую школьницу, стыдливо, но изо всех сил выбивающуюся — рядом. Стыдливо потому, что встречные пересмеиваются и, как горох, рассыпаются по сторонам. Таким был день нашей первой встречи».

Припоминая о своей совместной жизни с Игорем Николаевичем, она писала:

«Крученый, верченый» (как он подсмеивался сам), всем неудобный, но столь представительный, что друзья и враги плотно обстояли его, он время от времени прорывался и уходил, оставляя всех.

И сколь бы теперь не вспоминали и не писали о нем, нам и всем миром не собрать малой доли стремительного, яр¬кого, разрываемого противоречиями образа. Скорее всего, не удастся даже последовательно выстроить биографию, разбросанную по всей стране, и на долю его биографов, когда Россия поднимется и достанет у нее досуга вспомнить своих сыновей, выпадет нелегкий труд.

Одна из последних поэтических книг Игоря Григорьева биографична и называется «Крутая дорога». Как ее редактор, я, безусловно, и сразу согласилась с этим названием. Вот она передо мной. И думается теперь: на свое неслабое мужское плечо примерял он эту дорогу.

Не крутая она — жестокая.

Да, жестокая дорога поэзии стремительно пронесла его мимо нас. Многие шарахались в стороны, называя его шутом и кривлякой.

Он не оглядывался.

Другие уязвляли больно, навешивая ярлык графомана»

Эти другие были критиками – поверхностными и недальновидными, пытавшимися обвинить в употреблении чуждых слов и оборотов. На что Светлана Молева резко и твёрдо отвечала:

«Ему претили нерусские слова и чувства. Таким мощным, неподдельным, генетически чутким было его ощущение родного слова — слова всеобъемлющего, оплодотворившего весь мир.

Но, конечно, строку не всегда удавалось зарядить, как обойму. И попутчики часто попадались не из тех, с кем можно было идти в разведку (а он именно с этой меркой подходил к людям). И падения бывали такие жестокие, что еще не приспело время поминать о них. Да не приспеет ни-когда.

Но именно в один из таких, кажется, безвыходных моментов судьбы, написаны эти летние, чистые, хрестоматийные строки:

Покойны жёлтые озёра,

Спокойны синие пески:

Они как старость без укора,

Они как юность без тоски…»

*****

Игоря Григорьева и Льва Малякова связывала большая и старая дружба длиною в 53 года. Они знали друг друга ещё со времён войны. Воспоминания об этом Лев Иванович оставил в статье «Уйдя, он остался с нами» (Псковская правда, 14 октября, 1998 года).

«Свела нас партизанская тропа в суровом 1943 году. Псковщина горела в пожарище войны, горела в буквальном смысле этого слова. Фашисты, отступая, сжигали все подряд — города, села, деревни, даже одиночные сенные сараи, чтобы лишить партизан пристанища.

Меня с Игорем Григорьевым послали в Псков за секретными документами. Об этом эпизоде у меня рассказано в романе «Страдальцы» и в книге «Контрразведка», поэтому не буду повторяться.

Лишь отмечу: я с ним тогда встретился впервые, и он тогда произвел на меня неизгладимое впечатление, примерно таким же оно оставалось на все годы нашей дружбы. Он был энергичен, говорлив, поры¬вист и непредсказуем. Пока мы шли до Пскова, он прочитал мне массу стихов, в том числе и своих, написанных во время оккупации, и заразил «вирусом» поэзии, правда, этот вирус лёг на готовую почву.

До сих пор во мне звучат его набатные строки:

Обозы, обозы, обозы

Такое, как в дни старины.

Искромсаны в щепки березы

Нещадной секирой войны…

Слова, как пули, пробивали меня насквозь, вонзались в сердце, приводили в восторг. С ними легче шагалось. Игорь читал стихи с напором, в его исполнении каждое слово гудело колоколом. Тогда меня поразил не столько смысл, потому что война была рядом, мы нагляделись на нее, сколько чувство, вызванное все¬общей бедой».

После войны они вместе учились в ленинградском университете.

Но после окончания Маляков приехал в Псков, а Григорьев остался в Ленинграде. В то время в Пскове не было писательской организации, а было созданное в 1956 году областное литературное объединение, которое возглавлял молодой журналист Лев Маляков.

В области также не было издательства. Книги и брошюры издавались под «крышей» областной газеты. Руководство области понимало, что для активизации творчества в области необходима писательская организация.

Первый секретарь областного комитета КПСС И.С. Густов поручил Льву Ивановичу пригласить на жительство в Псков члена Союза писателей Игоря Григорьева. Маляков выполнил это поручение. Игорь Григорьев из Ленинграда переехал в Псков, и стал первым секретарем псковской писательской организации, которая была создана в 1967 году.

Прожив в Ленинграде четверть века, где у него были известность и приличные средства к безбедному существованию, он с радостью вернулся на родную Псковщину, на берега Великой и Псковы:

Мне не в Невском жаться скопище,

Не локтями ближних пхать –

У реки, низины топящей,

Песней зори колыхать.

По-разному отреагировал Псков на возвращение своего сына-земляка. Друзья встретили с радостью, недоброжелатели с усмешкой и затаённой враждебностью. Одни считали его чудаком, другие упрекали: «С жиру бесится!», третьи предсказывали: «Пофасонит и обратно укатит!».

Свои же «товарищи по перу» упрекали в нарушении законов «соцреализма».

Ему припомнили работу в немецкой комендатуре во время войны.

Его шантажировали, пугали, писали на него доносы и поклёпы — «стучали куда следует».

И к тому же «персека» И. С. Густова перевели работать в Москву, а «новая метла» не хотела терпеть выходки строптивого и странного поэта Григорьева.

*****

Нужно отметить с каким трудом книги Гигорьева пробивались на свет: их зарубали, гнобили, подвергали сомнению их поэтическое начало, но они выживали, поднимались и в конце-концов выходили чистыми к своему читателю. Как пример Владислав Шошин приводит издание книги «Русский урок», в предисловии, к которой, он пишет: «Нельзя не остановиться на мытарствах, выпавших на долю этой книги. Первоначально рукопись была предложена издательству «Советский писатель» в 1979 году. На неё написано шесть (!) рецензий. И наконец – 15 января 1988 года – редакторское заключение: «Игорь Григорьев предстаёт в новой книге сильным, оригинально мыслящим поэтом. В своё время он получил от двух рецензентов самую настоящую отповедь за якобы неразборчивое использование местного диалекта и т. д. Должна сказать, что поэтический язык И. Григорьева привлекает яркостью, образностью, знанием языка народного… Предлагаю рукопись И. Григорьева в план выпуска 1990 года.

Потом план выпуска отсрочили на 1991 год. Теперь издание рукописи Игоря Григорьева перенесли уже на 1992 год. Но долготерпение автора тоже не могло длиться вечно… Такова предыстория рождения этой книги. Грустная история – самоуправство чиновников от поэзии»

А между тем Григорьев стал настоящим мастером. Об этом сами за себя говорят его эпические полотна – поэмы «Зажги надежду», «Колокола», «Стезя», «Плач по Красухе», «Обитель», «Двести первая верста», «Вьюга»… Внутреннее содержание поэм основано на понятиях: Правда, Совесть, Любовь. Как в поэмах, так и в лирических стихах главный стержень – любовь к Родине, Псковщине, к судьбе простого народа:

Горемаятная родина,

Горемаятные мы:

На пустых холмах – болотина,

На болотине – холмы.

Или вера сгила начисто?

Или верится до дна?..

Даже пляшется, как плачется:

Плач – под пляску, мать родна!

Да когда же нам наплачется

Во пиру судьбы-тюрьмы?

Неужели не отважиться,

Встав, напомнить: кто есть мы?

Он оставался, по-прежнему независим, а значит не всем «удобен». И, в конце концов, его просто отпихнули, обошли и замолчали. На что Григорьев отреагировал внешне спокойно:

Я, родина, тебе не надоем

Ни шумом, ни докучною любовью.

Не знай меня, свети пока любому.

Я подожду. Тебе не надоем.

Но это – только внешне. Что пришлось пережить на самом деле – одному Богу известно. Даже в войну Григорьеву не пришлось встретиться с подобным предательством:

Мои собратья по перу

Не поделили «псковской славы»,

И я, доколе не умру,

Не позабуду той отравы.

Нет, не с цианом порошки

В стакане водки. Проучили

Меня надёжней корешки –

В глазах России обмочили.

Вот это было так беда,

Не просто жизни оплеуха:

Не с ног сшибала – я тогда

Лишь чудом не свалился с духа.

Игорю Николаевичу пришлось уйти с должности секретаря псковской писательской организации, которую он создал. Как вспоминал Лев Маляков:

«Но он и не держался за это тогда «хлебное» место, заболев, оставил секретарство.

К этому времени относится травля, которой подвергся Игорь Григорьев со стороны некоторых псковских писателей. Ему пытались приклеить ярлык предателя родины, фашистского пособника. Лишь благодаря работникам КГБ, которые располагали документальными данными о подпольной деятельности Игоря Григорьева в оккупированной фашистами Плюссе, позорное пятно было снято. Тогда деятели местного масштаба стали обвинять поэта в неуживчивом характере.

Наверное, эта «неуживчивость» притягивала, как магнитом, к нему творческую молодежь. Его квартира на Рижском проспекте превратилась в поэтическую мастерскую. В ней читали стихи, готовили рукописи к печати, обсуждали новые книги».

В его доме, на Рижском проспекте, 57, не раз были желанными гостями Фёдор Абрамов (его университетский друг и товарищ по рыбалке), Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Василий Белов, Михаил Дудин, Ираклий Андроников, Юрий Бондарев, Семён Гейченко, Глеб Горбовский…

Я, как-то сказал, что обожаю Горбовского. Григорьев тут же отреагировал:

— Возьми, напиши ему, пошли свой сборник. Я адрес дам, но ты не говори, что я дал. Ещё обидится. Я знаю он очень занятый человек.

*****

С Александром Гусевым у Игоря Николаевича были поистине братские отношения. Они не иначе, как «брат» друг друга не называли.

Однажды Саша поведал такую историю:

— Когда у меня случилась беда, сгорел дом, и я остался без угла, я жил в его квартире на улице Гражданской 8 лет.

— А почему сгорел дом?

— Это какая-то фантасмагория. Я и сам толком не могу понять. Дом сгорел 23 июля 1976 года, а перед этим было два предупреждения с интервалом в один год: 23 июля 1974 и 23 июля 1975. Оба раза я попадал под машину и потом в больницу. А в доме, видимо, должен был сгореть…. Тут мне Григорьев и помог, приютил. Для меня он — образец человеческого бескорыстия. Характер у него непростой, не все его понимают, но о людях творческих, о поэтах — по общим меркам не судят. А он настоящий поэт, и

какой!

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о сыне Игоря Григорьева Григории Игоревиче.

Григорий Игоревич врач-психиатр и нарколог, вице-президент Международного института резервных возможностей человека, имел в Пскове его филиал и каждую субботу, и воскресенье приезжал в Псков из Санкт-Петербурга для проведения сеансов лечения. Лечил он от алкоголизма методом церковного зарока, и надо сказать его сеансы пользовались огромным успехом. Григорий сам писал прозу и к этому времени у него были изданы две книги. Александр Гусев работал у него, а Григорий Григорьев был внимателен к своему подопечному, всячески помогая.

В прошлом Григорий Игоревич служил врачом на подводной лодке. Хочу отметить его пристальное отношение к творчеству своего отца, которое он выразил в письме, написанном ещё во время службы «с края света, с беспредельных берегов земли Русской»:

«Чем дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его стихах сплав времён, их неразрывное единство. Повторяю, стихи его, как молитвы и сами собой входят в память. Теперь я знаю: отец прежде других, в одиночку, начал тот бой за наше будущее, о котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки будят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим бравурным маршам. То, что я написал, – это моё глубокое убеждение».

Такое всецелое понимание творчества отца, говорит не только о сыновней любви, но также и о ясном, незамутнённом взгляде на всю его поэзию.

Однажды Григорий Григорьев, привёз из Питера мебель. Мебели было много – целый рефрижератор. Это были в основном книжные и платяные шкафы и раскладная кровать для Игоря Николаевича, и ещё для Саши Гусева – книжные шкафы и полки, кухонный шкаф, голубая керамическая плитка для кухни. Всё в разобранном и упакованном виде.

И началась мебельная эпопея.

Сначала мы с Сашей разобрали и вынесли старые встроенные шкафы в прихожей квартиры Григорьева. Убрали и очистили помещение. Вынесли старую кровать Марии Васильевны и взамен собрали и поставили новую – раскладывающуюся. А на место удалённых встроенных шкафов собрали и поставили четыре платяных. Затем собрали и поставили ему пару книжных шкафов. Больше ничего не помещалось, и Григорьев щедрой рукой подарил один книжный шкаф мне – за работу, и один Льву Малякову – просто так.

Всё оставшееся велел везти Саше Гусеву.

Игорю Николаевичу доставляло огромную радость не брать, а давать что-то людям. Он очень любил делать своим друзьям подарки. И попробуй, откажись – обидится и даже перестанет разговаривать!

Александр Гусев был настоящим прирождённым редактором, таким, который понимал, что главное – не нарушить индивидуальность автора.

И я бесконечно благодарен судьбе за то, что мою первую книжку «Иду на ваши голоса» редактировал Александр Гусев.

Редактировал после составления и редактирования Игорем Григорьевым.

А получилось вот что.

Игорь Григорьев меня торопил с изданием первой книжки, и, видя, что я «не шевелюсь», сам взялся за составление. Сел за машинку, потребовав у меня всё, что есть из написанного и за неделю приготовил рукопись на два авторских листа (1400 строк).

Когда мы с Гусевым стали читать эту рукопись, стало понятно, что от меня там осталась половина. Остальное – чисто Григорьев.

И произошло это оттого, что поэтический язык самого Григорьева был настолько ярким, народным и самобытным, что стоило ему добавить в мой стих хотя бы одно слово или рифму (грубо говоря) типа «звень – голубень», и Мухиным уже не пахло.

— Да-а, так дело не пойдёт — сказал Саша – надо всё переделывать.

— А как же Григорьев? Ведь он страшно обидится.

— Григорьева я беру на себя, ты не вмешивайся. Рукопись я тоже беру на себя, отредактирую, не волнуйся.

После случившегося Григорьев года полтора не разговаривал с Сашей.

*****

Мать Игоря Григорьева – Мария Васильевна — была энергичная весёлая старушка, сильно похожая на мою бабу Дуню. Она была светлой, даже какой-то, солнечной, всегда приветливой, улыбающейся и разговорчивой. Она никогда не отказывалась от приглашения съездить ко мне на дачу и нарвать к обеду какой-либо зелени.

На даче она чувствовала себя, как дома, в «своей тарелке». Всё знала, обо всём судила, давала советы, а зелень рвала с «куста», пробовала, отправляя её в рот немытой. Когда ей говорили, что надо бы помыть, отвечала:

— Ерунда, в деревне грязи нет.

После одной из первых таких поездок Игорь Григорьев просто сиял и исходил комплиментами, и благодарностями за «витаминное чудо».

Однако подняв палец вверх, и показав на зелёную травку, (это была веточка кинзы или кориандра) громко и резко, почти прокричал:

— Но чтобы вот эту гадость, ты больше никогда мне не давал!

Я чуть было не задохнулся!

Я потом прочитал, что название кориандр происходит от греческого «клоп», так как в незрелом состоянии растение издаёт резкий запах клопа. Тем не менее, к моменту созревания зелень почти не содержит неприятного запаха, а приобретает приятные вкусовые качества.

Я оправдывался, как мог, говорил, что Мария Васильевна всегда рвёт сама всё что захочет, и я не могу ей это запретить. Тем более нам с женой ничего этого не жалко, а ты уж, Игорь Николаевич, смотри сам – что ешь.

Я относился к нему с пониманием, потому что и сам не переносил удушливого аромата этой сильной пряности, особенно, если случалось невзначай разжевать её веточку. И я совсем не понимал тех людей, которым этот аромат даже очень нравился.

— Вот, когда я буду грузином, будешь возить мне эту гадость. А пока – не надо. Очень тебя прошу. Мама, слышишь! Не рви её больше…

— Да, хорошо, хорошо, поняла, больше не буду её рвать.

— Всё остальное рви, а её – не надо — говорил Игорь Николаевич и как обиженный ребёнок морщил лицо, как будто опять невзначай ему пришлось разжевать эту злополучную травку.

*****

Елена Николаевна Морозкина была последней верной его Прекрасной Дамой. Кандидат искусствоведения, защитник исторических и культурных святынь Пскова. Она писатель-публицист – автор книги о Пскове «Щит и зодчий». Она поэт – автор книг «По Руси», «Распутица», «Осенняя песня».

К моменту знакомства Григорьева с Морозкиной они фактически были оба одиноких человека.

Морозкина задела за живое тем, что своей напористостью и желанием возродить прекрасные исторические памятники – Крыпецкий и Мальский монастыри – она врывалась даже в кабинет секретаря обкома и стучала своим маленьким кулачком по столу и добивалась своего. Спасала исторические ценности, и этим «потрясла» Григорьева, любившего всё русское, отечественное. Годы их совместной жизни были годами гармонического согласия и творческого настроя. И всё это время Музы не покидали их гостеприимного дома. Григорьев посвятил Морозкиной балладу «Именины», где написал:

Было поздно или рано:

Лес и озеро затихли

Или, может, не проснулись,

Нежась в ласке голубой.

Ни ветринки, ни тумана,

А и есть они, до них ли?

Мы нашлись, к себе вернулись –

Ты да я, да мы с тобой.

И в этих словах заключен ключ к пониманию того, что оба они не только нашли друг друга, но и каждый нашёл себя самого – свой особенный творческий голос. С приходом Елены Морозкиной в жизни Игоря Григорьева возродились понятия домашний очаг и домашний уют. Его быт, его духовная и творческая жизнь вошли в устойчивое русло. И до конца своих дней он уже не ощущал того одиночества, которое было раньше.

Сейчас мне хочется обратиться к воспоминаниям Елены Морозкиной, которые были опубликованы в «Псковской правде» 28 октября 1998 года, где она даёт яркое описание жизни и творчества Игоря Григорьева:

«Игорь Григорьев — уникум, поэт Божьей милостью. Это, прежде всего и на все времена.

Стихи его останутся жить с нами, а в них — его душа.

И вместе с тем Игорь — подпольщик (а было ему 18 лет!).

Игорь – партизан.

А после войны Игорь — охотник, Игорь — каменщик, Игорь — фотограф (в том числе — участник археологической экспедиции в Забайкалье), Игорь — студент литфака Ленинградского государственного университета, который он окончил. (А чтобы заработать, позировал в Академии художеств — недаром он был красив).

Игорь — создатель Псковской писательской организации и ее руководитель в течение многих лет.

Игорь Григорьев — яркая личность и яркий поэт. Глубинный талант, глубинно-чистая душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или даже запредельно) самоотверженная.

Даже незнакомому, нуждающемуся человеку он мог отдать последнее. Вспоминается такой эпизод. Женщина, лишившаяся рук, строила для себя дом, но ей не хватило денег на кровлю. Она попросила о помощи через газе¬ту. Игорь получил пенсию и послал ей деньги. Кровлю возвели, но ее сорвало вихрем. Он послал ей еще. В прошлом году эта женщина, выступая по радио, сказала, что Игорь помог ей «из своих сбережений».

Никаких сбережений у него не было. Он отдавал последнее.

Любовь к Родине была для него главным в жизни, а стихи — его сутью.

Подпольщик, партизан, он был весь изранен, изрезан хирурга¬ми. Больницы. Больницы. Больницы…

А острые реакции его, которые порой прорывались, шли от болезней и от мировосприятия, свойственного поэтам.

До конца дней ему приходили письма с обращением «товарищ- командир!». Он был инвалидом II группы Великой Отечественной войны.

Без родной природы Игорь Григорьев не мог. Он знал ее таинства, подобные чудесам. Он был страстный рыболов, это было для него слиянием с природой. Он всегда был готов помочь братьям нашим меньшим».

*****

С Валентином Краснопевцевым у Игоря Григорьева были очень тёплые, дружеские отношения. Они вместе учились в Ленинградском университете, но тогда их знакомство не состоялось, потому, что слишком большое было меж ними расстояние – целых два курса.

Познакомились они в Пскове, куда Игорь частенько приезжал. И однажды судьба сделала их соседями по Гражданской улице. Их дома стояли буквально через двор, и они очень часто ходили, друг к другу в гости. Игорь уже был известным поэтом. Валентин, хоть и начал писать стихи очень

рано – в одиннадцать лет — но держал их под спудом. А вот именно Игорь Григорьев возродил в нём, заброшенный было интерес к поэзии:

Я в твой цех поступил подмастерьем,

Дорогой мой учитель и брат,

Нелегко отворяются двери,

А потом не пускают назад.

Они были родственными натурами не только по творческим установкам, но также и по отношению ко многим принципиальным жизненным проблемам. Общими были, в частности, боль и печаль, связанные с раздором в тогдашней писательской организации, финалом которого явился выход из неё группы её членов и создание Объединения псковских писателей, к которому принадлежал и он, Краснопевцев.

Валентин Павлович был филолог по образованию, журналист по

профессии, писатель по призванию и просто энциклопедически образованный человек с блестящими знаниями русского языка. А в Объединении псковских писателей он был незаменимым редактором и корректором всех выходящих в свет произведений и книг.

Игорь Николаевич все свои последние сборники отдавал корректировать Краснопевцеву.

*****

Иногда у Игоря Николаевича появлялось неуёмное желание цитировать чужие стихи. Меня удивляло то, что в свои преклонные годы он мог свободно по памяти читать стихи Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Пастернака, Рубцова, Гете (на немецком языке) и многих других поэтов. И

всё-таки, из всех поэтов ему родней и ближе был Есенин:

Я, до дна весенний,

Полюбил печаль:

Что я не Есенин,

Мне до боли жаль.

Его привлекала в Есенине работа над расширением пределов поэтической лексики, над использованием диалектизмов. Как и Есенин Григорьев уделял пристальное внимание народному слову. Знание и живое ощущение народного фольклора, позволили поэту создать истинно народные песенные произведения:

В селе петушья куролесица,

Морозный дым над ним повис.

Надкушенный покромок месяца

Скупые крошки сеет вниз.

Как вздох – калитки оробелые,

Как трепет птахи в кулаке.

Берёзам снятся ночи белые

Да пенье вёсел на реке.

Берёзам долго, горько страждуя,

До лета время коротать…

А Русь везде, у пня у каждого, —

И злая мачеха и мать.

И конечно, Игорь Григорьев, как поэт и, прежде всего, как человек, оставил неизгладимый след в моей судьбе. Он оставлял такой след в каждом человеке, в каждой душе, соприкасавшейся с его собственной: яркой, горячей и вдохновенной. Его бескорыстность удивляла и пугала. Вот, кто поистине мог отдать последнюю рубаху и не только для друга, а для просто нуждающегося.

Его поразительно щедрая душа, не потому ли и была такой «горемаятной», как определил он сам. Не о себе – о других думал он всегда и всюду. Не свои – чужие стихи «пробивал» он в газеты, давая путёвку в жизнь молодым талантам.

На моей памяти были примеры, когда Игорь Николаевич помогал кому-то из поэтов деньгами на издание книги. Помогал и мне. Отказаться было невозможно. Его желание – помочь – для всех было закон, который не отменялся и не оспаривался. И я был рад, когда удавалось, хоть как-то, отплатить ему за его доброту и щедрость.

Когда в 1994 году он задумал выпустить книгу «Кого люблю» я взял на себя хлопоты по художественному оформлению, а также нашёл типографию, чтобы издать книгу. То же самое я осуществил с двумя последними книгами, вышедшими у Григорьева в 1995 году: «Набат» и «Боль».

А уже после смерти Игоря Григорьева, работая в издательстве «Курсив», я был одним из составителей благотворительного издания – книги памяти к 75-летию поэта. (1998). Это была книга избранных стихов «Любимая любимой остаётся», куда вошла и поэма «В колокола». Тираж её был 300 экземпляров, и издана она была в рекордно короткие сроки – за неделю.

Таких патриотов, как Игорь Григорьев, до конца, до слёз любивших свою Родину, я не встречал никогда. И у него было особенное чутье родного русского слова, которое не даётся простым усвоением институтских истин, но лишь глубоким постижением всей мудрости, меткости, сочности языка. И это подтверждает главное его богатство – стихи. Чистые, русские…

Звонкоголосые, как трели утренних соловьёв, простые, как капли росы на траве:

Дорогие лесные пустыни,

Серой ольхи плакучий разбой.

Здравствуй, робкая былка полыни!

Мне нисколько не горько с тобой.

Неказиста трава, неприглядна,

Худосочна – и что там ещё?

Мне надёжно с тобой и отрадно

Опереться на дружье плечо.

Ни обиды на сердце, ни боли,

Тихий свет – от земли до небес…

Как давно мы не виделись, Поле,

Не аукались, Песельник-Лес!

Ты дубы на полянах огромнишь,

Рвёшься к зорям, орёл крутокрыл.

Ты меня поневоле не помнишь,

Я по воле тебя не забыл.

Будет всякое, всякое будет

В наших судьбах, таких горевых:

Нас прогонят, обманут, осудят,

Нас отвергнут от зорь заревых;

Нас ещё позабудут, забросят,

Опалят беспощадным огнём

И железной секирою скосят…

Только мы всё равно не умрём.

Хоть чего натвори-понаделай,

Присудив доконать на корню, —

Наши корни в земле порыжелой

Не унять никакому огню.

Игоря Григорьева литературные критики иногда сравнивали кто с Николаем Рубцовым, кто с Сергеем Есениным… Но, безусловно, у него был ярко выраженный собственный голос. И главное место в его лирике занимала любовь. Любовь к России, к людям, к природе, к женщине, к жизни.

Его с полным правом можно назвать певцом Русской Земли:

От деревенщины моей,

От сельской простоты

Остались только горечь пней

Да ломкие кусты.

Давно повален тёмный бор,

Дремучий, вековой,

Причастен к ней и мой топор,

К той рубке гулевой.

Ни горожанин, ни мужик,

Своей родне ничей,

Я раскалённым ртом приник,

Но глух сухой ручей.

Остались горстка чабреца,

(Бывало, пили чай)

Да незабвенного лица

Прощальная печаль.

Я разучился просто жить

И бросил просто петь.

Теперь уж поздно дорожить –

Копить копеек медь.

И Русь не та, и сам не тот —

Иные времена.

Но в ворохе золы живёт,

Горит моя вина.

И вот они, полные драматизма и сердечного накала стихи о любви:

Не думай, что я обездолен,

Что сбился с веселья давно:

Поскольку я лирикой болен,

Мне сердце беречь не дано.

Но поэту дано умение и мастерство сочетать народно-песенную образность с кругозором эпической широты и с лирически-щемящей психологической проникновенностью. Такова вся поэзия Григорьева: и стихи, и поэмы.

Как отмечал литературный критик Владислав Шошин «такой самозабвенный восторг, такая отдача во власть вдохновения, такое молитвенное благодарение земле и небесам за дарованную жизнь и возможность стать человеком, что диву даёшься: в наше безродное время – такой русский поэт».

И свой рассказ-очерк об Игоре Григорьеве я хочу закончить тоже словами Владислава Шошина сказавшим в 1995 году: «семьдесят пять лет тому назад Сергей Есенин горевал: «Я последний поэт деревни…». Однако время доказало: Сергей Есенин – не последний, но доныне первый поэт, и не только деревни – Руси. Первый! Но не единственный. Есть и другие. И среди них – «поэт последней деревни» Игорь Григорьев.

Обращаясь к многострадальной русской сельщине, поэт утверждает:

Здесь радоваться и радеть,

И верить, верить без оглядки!

И никуда, хоть нет отгадки,

От этих нив себя не деть

И эта исповедь – истина нашего трагического века, которую нельзя победить, ибо она вечна. И долго быть певцу её!».

Певцу Русской Земли Игорю Григорьеву.

Игорю Григорьеву

Я руками белыми машу,

Но опоры в воздухе не чувствую

Валерий Мухин

Я много дней провел в печали,

Во тьме, в глуши,

Когда уста твои сказали:

«Маши, маши…

Маши ручонками, дружище, —

Прекрасен миг…

Маши, душою ты не нищий,

Маши, старик…»

И вот тебя уж нет на свете,

А я дышу…

Лечу и слышу звуки эти.

Машу, машу…

Пленил ты чистым бескорыстьем

Своей души.

Зажег огнем горячих истин:

«Маши, маши…»

Машу — и муза воспарила,

Пришла любовь.

Ты щедрым был, ты дал мне силы

Воскреснуть вновь.

Игорю Григорьеву

Боль

Я не буду ничуть удивляться,

Говорить, что обижен судьбой, —

Надо мной ещё будут смеяться,

Как смеялись уже над тобой.

Вижу всё, что меня ожидает:

Горькой правды земная зола.

Скоро Песня моя отрыдает,

Обессилев от горя и зла.

В ней любя, умоляя и споря,

Начинял я лекарством словцо,

В откровенном прямом разговоре

Только Правде смотрел я в лицо.

Мне никто никогда не поможет,

Ни враги, ни друзья, ни врачи.

Сердце Мука смертельная гложет –

Улыбайся, терпи и молчи.

Потому, что такие мытарства

Порождает особая боль.

И врачуют её не лекарства,

А крутая и грубая соль.

На фотографии автора Игорь Николаевич, Мария Васильевна и Елена Николаевна, 1993 год.

Сегодня, 2 мая 2015 года, исполнился год одесской трагедии, получившей в СМИ название «Одесская Хатынь». Можно много и долго говорить об этой трагедии, её предпосылках и последствиях, о палачах и жертвах. Но оставим эти разговоры для других сайтов и СМИ. На литературном сайте путь говорят поэты, говорят своими произведениями, в которые, как известно, каждый поэт вкладывает часть своей души, своего сердца. В данном случае говорят поэты — участники поэтического фестиваля «Словенское поле — 2014«, который был посвящен памяти Вадима Негатурова, погибшего в пламени Одесской Хатыни.

Сегодня, 2 мая 2015 года, исполнился год одесской трагедии, получившей в СМИ название «Одесская Хатынь». Можно много и долго говорить об этой трагедии, её предпосылках и последствиях, о палачах и жертвах. Но оставим эти разговоры для других сайтов и СМИ. На литературном сайте путь говорят поэты, говорят своими произведениями, в которые, как известно, каждый поэт вкладывает часть своей души, своего сердца. В данном случае говорят поэты — участники поэтического фестиваля «Словенское поле — 2014«, который был посвящен памяти Вадима Негатурова, погибшего в пламени Одесской Хатыни.