|

|

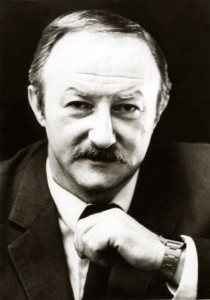

Иван Иванов

Поэт, прозаик, член Союза писателей России.

Живет и работает в городе в Пскове. подробнее>>>

|

Миниатюры

* * *

Не грусти, человече, не надо. Жизнь прекрасна, какая ни есть. Жизнь – она, как большая награда и от Бога желанная весть. Даже если в ней трудностей много, и от бед сердцу больно в груди. Всё равно, вьётся в дали дорога, ты по ней к обновленью иди. Пусть сравненье с дорогой банально, в жизни каждого много дорог…

Вон — поэт, знает главную тайну, до которой додуматься смог. Вознесённый до неба удачей, обречённый творить день и ночь, он в стихах своих ставит задачи и готов словом делу помочь.

Скажет он: «Будь сильней, человече. И труднее жилось на Руси. Положи все невзгоды на плечи, и куда-нибудь в чащу снеси. И вернись назад окрылённым, и вернись назад молодым… Не тебе ль машут ветками клёны, и ракиты у самой воды.

И опять начинай всё сначала, не удержат родные, и кров, чтобы вновь от родимого дома за мечтой уводила любовь. А в дороге далёкой и длинной без любви, ну совсем никуда…»

Вдоль дороги берёзок куртины отражает речная вода.

Ещё один повод

Пробежала по городу осень, замочила холщовое платье. И теперь непрошеным гостем разгулялось большое ненастье. Эка невидаль – тучи свинцовые, эка невидаль – струи дождя. Льются струи на улицы новые, и на медные скулы вождя. Звери срочно попрятались в норы, люди — в тёплом пространстве жилья… Мир вокруг стал простым и суровым и водой пропиталась земля.

Вот и ты под зонтиком прячешься и глядишь на пустой небосвод. От тоски и печали наплачешься, или может быть наоборот вспомнишь радости лета былые, упорядочишь чувства свои. В это время мысли шальные вдруг напомнят тебе о любви.

И не верится, что очень скоро листопад и цветы заметёт снова снегом… Ещё один повод отдохнуть от житейских забот.

Только там

Иногда мне хочется уйти в лес дремучий, где дубы да ели. Только там я тишь могу найти, а то шум и зависть надоели. Только там мне лес откроет дверь, только там хожу-брожу без спешки. Там в друзьях моих и гриб, и зверь. На лещинах средь друзей орешки.

В жизни нашей многое не так, потому мне остаётся только уходить с корзинкою в руках в лес, весь в блёстках от осенней зорьки.

Поброжу по ягодным местам, под берёзой удивлюсь волнушкам. И все чувства нежные отдам молодым сосёнкам, как подружкам. Солнце ветки ёлок золотит, воздух будто весь смолой пропитан. Всё, что в жизни будничной претит, будет мной под ёлкою забыто.

А когда я возвращусь назад, ведь по сути городской давно я, сохраню Божественный заряд в мире человечьем не покоя.

***

Деревенская тихая даль, за деревней – забытое поле. И во мне поселилась печаль – одолела глухая недоля. Ни в деревне, ни в городе нет для людей никакого просвета. Где же тот притягательный свет, что кумиром бывал для поэта?

Что случилось в России родной? Отчего мы в стране, как изгои? Капитализм злодейский виной, для людей – настоящее горе. Да, живут среди нас богачи, у которых: и власть, и зарплата. А для нас – лишь трудись и молчи – всё равно будешь только горбатым.

Нам до пенсии трудно дожить, а на пенсии вовсе – убого. Что нам делать и как нам всем быть, чтоб улучшилась жизнь хоть немного? Кто-то скажет, что ноем мы зря, что подвижки есть, перемены, что встаёт над Россией заря новых дел, лихолетьям на смену. Что легко сделать властной рукой то, что 30 лет не сумели. Важно, чтобы в стране был покой, и тогда исполняются цели.

Может власти поверить опять, выбрать тех, кто давно примелькался, но, а если властям наплевать, что ты нищим навечно остался. Что тогда?.. Неутешен ответ. Уповать остаётся на Бога, чтоб потом, по прошествии лет, привела к процветанью дорога…

А пока – мы считаем гроши, нету цели в России понятной… Лето, полдень – дыши и дыши. Воздух свежий, бодрящий, бесплатный.

Рассказ о солдате

Светлой памяти Героя Советского Союза полковника Петрова Алексея Ивановича – крестьянского сына, уроженца деревни Филатова Гора Псковского района Псковской области, участника Великой Отечественной войны, в 1944 году командира взвода 486-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта.

Оставив след геройский на земле, ушёл солдат в конце пути на небо. А он был первым парнем на селе, такого парня поискать нам, где бы… И не найти… Другие времена. Но он пример для новых поколений. Когда зовёт великая страна – героя не поставишь на колени.

Героем не родится человек, но в каждом есть хоть капелька героя. Двадцатый век – жестокий, бурный век, не ведавший ни страха, ни покоя. И средь солдат – крестьянский паренёк, 23-летний Алексей Петров, комвзвода. Была война, горел в нём огонёк, а в действиях смекалка и свобода. И для него настал тот главный миг, когда за речку перебравшись тайно, взвод цели обозначенной достиг и разгромил противника буквально, и захватив замшелый, финский дот, ворвавшись внутрь, и оборону заняв, огнём своим отбил атаки взвод, врагов немало и убив, и ранив. И дот стоял, врагами окружён и ладилась на речке переправа, а враг всё ближе: зол, вооружён и бесновалась финская орава: «Сдавайся рус, тебе пришёл кирдык и взятый дот подобие ловушки.» Полезли финны… В тот же самый миг заговорили полковые пушки. То вызвал на себя огонь Петров, враг отступил с потерями большими. Закон войны безжалостно-суров – снаряды всё в округе сокрушили.

Но взвод в том доте всё же уцелел и обеспечил к сроку наступленье, и флаг над переправой заалел, и командиры выиграли время. А финны вскоре вышли из войны, на Ленинградском фронте стало тише. С тех пор среди огромной тишины природа только жаворонков слышит.

За подвиг тот был награждён солдат, и орден Ленина, к нему звезда Героя, на гимнастёрке золотом горят. И ратный труд назвал Герой судьбою.

Он много лет достойно прослужил, полковником армейский путь закончил. Он офицерской честью дорожил. Он настоящим офицером был, короче… Стране советской верным до конца остался он, но и в Россию верил. Не отвернул от трудностей лица, не обивал в штабах высоких двери. Он просто жил, общался с детворой, любил рассказывать о случаях военных, передавая каждый раз настрой, все знания свои — грядущей смене…

Что будет дальше?.. Знает только Бог. Но вечно будет память о Герое. И если Алексей Иваныч смог, то, значит, мы грядущее построим. Без подвигов в России жить нельзя, Герой России – самый первый в деле. А это значит: есть у нас стезя. А это значит: не пропали цели.

P. S. Жизнь человека не вместить в роман, тем более жизнь русского Героя. Пройди по свету хоть десяток стран – нигде рай для Героев не построен. В России будет много трудных лет, от дел поспешных посрывает крыши. Но… время выберет потомок мой – поэт, об Алексее новый стих напишет…

День России

Пасовать перед силой – не стоит. Время ставит землянам задачи. Ведь от трудностей даже герои, хоть и редко случается — плачут. Жизнь приносит свои коррективы, и ударить негаданно может. Жить в России светло и счастливо, ну никак, не удастся – похоже. Потому, что в обществе нашем снова, други, случилось такое, что для тех, кто и сеет, и пашет, нет от бедности горькой покоя.

Впору бедным залиться слезами, клясть житьё своё бедное впору…

Богатей тащит деньги возами, да и прячет те деньги в офшорах. И страна не похвалится ростом, оставаясь в тисках у «ковида». У живущих и бедно, и просто, как заноза, на сердце обида.

Трудно быть на Руси патриотом, мир российский полярно расколот. Слава нынче и барам, и жмотам, а не тем, у кого серп и молот…

Нам всем миром бы встать воедино, чтоб царили и воля, и счастье, чтоб расправить согбенные спины и чтоб канули в Лету напасти. «На Россию охотников много», враз растащат Отчизну хапуги. Только вместе, да с Божьей подмогой, отстоим нашу целостность, други.

Только вместе, а как же иначе, только вместе – такой вот настрой, и герои, случается, плачут, но стоят за Россию горой.

———

«На Россию охотников много» — название книги стихов поэта Ларины Федотовой

Бой и плен

(рассказ солдата)

Начало войны, 41-ый, Орша, Вязьма, Смоленск. Оставляли поля мы слева, а справа пожар деревень. Отступали просёлками пыльными. Где комбат? Его нет, убит. Уйти от пули возможно, но не уйдёшь от судьбы.

Приказ нам: залечь у болота. Лейтенант наш от крика, аж красный… Но тут вдруг раздался вдали гул танков и страшный, и ясный. Танки встретить надо гранатами, видно все, как один, погибнем. Погибать на родной стороне, понимаете ль – очень обидно.

Нас 30, и с нами связистка, лейтенант наш Георгий Валков. Нам не жалко было себя, а связистку, признаться, жалко. Ведь девчонка, лет восемнадцати. Вон, в зеркальце снова смотрится. Тут старикам умирать тяжело. А ей и вовсе не хочется. Только танки всё ближе и ближе, и команда: «Готовься к бою.». Мы по первым танкам ударили, им проход закрыли собою. Мы бились с утра до вечера, был над полем удушливым грохот. Перед Родиной мы поклялись воевать до последнего вздоха. Лейтенант наш убит в окопе, я взрывом отброшен в мох… когда я очнулся повсюду немецкое: «Хенде хох!».

Открыл глаза, поднимаюсь, а в глазах мелькают круги, и фашист прикладом в лопатки подгоняет – быстрее беги. А вокруг горелые танки – досталось проклятым фрицам, и у пленных, идущих в колонне, светлеют разбитые лица.

Новых пленных толкали в колонну, тяжко раненых тут же в расход. И контуженные, словно пьяные, мы брели на солнца заход. А фашисты горланили песни, надрывалась губная гармошка. Нам давали они тумаков, но жратвы не давали ни крошки. Мы шли, и в глаза друг другу было стыдно даже взглянуть. Молча мы помогали слабым, не давали усталым уснуть. Трое шли из соседнего взвода. А за ними, не слишком близко, еле шла, хватаясь за грудь и шатаясь наша связистка. В гимнастёрке и в брюках солдатских, как и все босая, конечно, под «Котовского» была острижена и поэтому не замечена.

Я кой-как до неё добрался, а она и совсем ослабла. Грудь навылет у ней прострелена, и помощь врача бы надо. Она мне как будто обрадовалась. «Умираю,» — говорит – «дядя Вася. А ведь так я хотела пожить, а ведь так я хотела счастья!..» Колонна размеренно движется, нет возможности остановиться. А кровь у неё из груди по каплюхе из раны сочится. Я снял свою гимнастёрку, разорвал, наложил ей жгут, а сзади на нас напирают и в великом смятенье идут. И фашист-охранник заметил, что в колонне случилась заминка и тотчас его автомат в руках застучал, как дубинка. Пули дуры, однако попали: мне в плечо, а ей прямо в сердце. Посмотрел я – она мертва, жизнь земная захлопнула дверцу.

Уходила пленных колонна, но уже без девушки юной. Вот что делали фашистские звери, вот что делали фашистские гунны.

1970 – 2021 г.

Встреча

Девчонке ноги оторвало на войне, она домой вернулась на протезах. Где были ноги, там теперь у ней шарниры мёртвые и мёртвое железо. Не ныть, не плакать. Стон не выжать с губ, вздохнуть глубоко и расправить плечи. А за углом ждёт мама, отчий дом и сто шагов до выстраданной встречи.

Вошла в калитку, распахнула дверь… У мамы тесто, сжатое в ладони… «Валюша, Валечка, кровиночка моя…» и скорбь и радость, будто на иконе. Ах, сколько силы в нежных поцелуях! Ах, сколько радости и сколько добрых слов… «Валюша милая, прости меня, старуху, хоть встала рано – завтрак не готов. Садись родимая и отдыхай с дороги, а я с блинами мигом у огня. Ты мне писала, что попало в ноги… И эта палка, ты прости меня…».

«Ты, мама, за меня не беспокойся, я до войны блины умела печь. Ты отдохни, ведь встала утром рано и днём не будет времени прилечь. А палка?.. Знаешь, не нужна мне палка. Я эту палку тотчас брошу в сени…». Всё та же полка книжек на стене и на портрете с трубкою – Есенин…

Но вот блины готовы, сало, хрен и чёрный хлеб на ломтики нарезан. Валюша села с матерью за стол тихонько, чтоб не скрипнули протезы.

Им первой чаркой помянуть пришлось отца, что подорвался в поле минном, второй – братишку – гвардии бойца, погибшего под городом Берлином. А третью выпили за радость всех Побед, за небо мирное над мирными полями… И вдруг заплакали по женскому – навзрыд, войной измученные: дочь и мама.

И плача, дочь рассказом о войне пыталась оттянуть судьбы развязку: «Да, мама, очень страшно на войне, на чёртову похоже свистопляску. И бой идёт. В бою не до наград, а только сдерживай врагов, насевших, лавы…» И мать тихонько гладила рукой единственный у дочки орден Славы.

А дочка думала: «Не знает мать моя, что я в бою том потеряла ноги…» От тишины кружи́тся голова и хочется прилечь после дороги. Вот её комнатка уютна и мала, и довоенное на спинке стула — платье… и надо ей, чтоб мать не догадалась, протезы сунуть к стенке под кроватью. Прошёл лишь час, и одеяло – на пол… Красивых ног, уже заживших срезы — вдруг видит мать, и на колени встав, целует эти культи и протезы.

Светлой памяти Героев 6 Роты

Жизнь начать бы с чистого листа, и по ней расставить свои вехи… Есть на белом свете высота, где текли по склону крови реки. Памятью сердец не излечить, всё пройдёт, а времени так мало. Только надо жизнь свою прожить, как герой-десантник Достовалов. Двадцать лет, как с нами нет его, и земля героям русским – пухом. Над врагами в полный рост встаёт подполковник Марк Евтюхин.

И характер наш не одолеть, коль стоять, то до последней точки, чтоб ни о чём, нигде не сожалеть… Лишь на войне цветут свои цветочки: по камуфляжу, яркие, как мак, от вражьей пули, из груди пробитой. И многим не понять: «Да как же так? В России парни сделались убиты».

Они б прибавили к своим по двадцать лет и вышли многие, заслуженно, в отставку… Но не для них сияет солнца свет и с внуками не им идти на травку…

Вопроса не было: стоять иль пропустить?.. Стоять во имя Родины-России! Стоять и вражьи силы извести, хоть у врагов превосходящи силы. Коль есть приказ, то надо бой принять, пускай подмога явится не скоро, и перед боем всех друзей обнять, и защитить и этот лес, и горы. Подмога шла, но встретил их в лицо огонь кинжальный – не дошли до цели. Лишь Достовалов с горсткою бойцов сумел прийти туда, где пули пели.

Они погибли, честь не уронив и положив врагов вокруг не мало. Что это было? Высших чувств порыв, иль в Горних высях музыка играла?..

А ваххабиты замели следы, и выгораживать себя не перестали… В Чечне свободной расцвели сады, и в Грозном зданья из стекла и стали. И на горе стоит Поклонный Крест. Отслужат здесь смиренно панихиду. И разлетится далеко окрест в горах чеченских, неприступных с виду, глас пастыря, как глас бойца, что не позволил злу играть победу. Во имя Духа, Сына и Отца, которым путь геройской роты ведом.

На небесах сыны родной страны, они всечасно в праведном дозоре. В день первый марта, в первый день весны, в сердцах людей вселенской скорби – горе.

Его не выплакать и не избыть вовек, и что-то мало помогает время… Знать потому приважен человек таскать по жизни совести беремя.

А белый «купол» виден с небеси, и подписи под «куполом» летают… И люди во всех краешках Руси Героев добрым словом поминают!..

Родившимся после войны

Мы Великой Победы наследники, нам её передали отцы. Мы в строю, и пока не последние, мы пока что, мой друг, молодцы. И путей нами множество пройдено, и ударных свершений не счесть. У нас есть наша милая Родина и трудиться желание есть. Мы заводами и новостройками умножали величье страны. В том, что сломана жизнь перестройками, нету нашей, товарищ, вины. Жить старались по чести, по совести, чтоб в стране ни случалось, всегда. Все печали что были и горести, словно лёд, уносила вода.

Что ж теперь?.. Новый идол назначен – этот идол — телец золотой. Для простых людей, это значит, вспоминается благом застой. И поверить так трудно, дружище, что в стране мы своей – чужаки, не хватает нам денег и пищи, и никто не протянет руки.

Вон – проносятся вдаль иномарки, в них чиновники, как на подбор… Неужели – Победа насмарку? Неужели страну – под забор?

Одна

На свете Родина одна, куда ни глянь, а лучше нету… На то, что честь страны задета, должны ответить мы сполна. Да, унижать горазды нас, склонять, да так, чтоб не подняться, чтоб нам самих себя бояться, и чтоб открыть не смели глаз. Мы столько вытерпеть смогли, мы выдержали все невзгоды. Пусть нам завидуют народы — мы честь и правду сберегли. И продолжаем мирно жить, и трудности нас не умучат. Мы знаем, что нам сделать лучше, и с кем надёжнее дружить.

Мы знаем многое… Но всё ж, не всё так ладно между нами. Капитализм подвёл нас к драме: возвысил зло, посеял ложь. Мы не согласны – правда есть, она средь нас живёт доныне, она не сгинула в трясине капиталистических чудес.

И пусть нам говорят иное, что можно Родину купить, а не лелеять, не любить, не восхищаться ей весною. Как неуместно здесь «купить». Ведь Родина для всех – навеки. Она, как стержень, в человеке с предназначением – любить.

И всё – не надо потакать тем, кто не мыслит о России, кто перенёс свои усилия в другие страны… Благодать себе в другом создали месте, а здесь в России нефть качать, чтоб ублажать чужую рать заместо совести и чести…

На свете Родина одна, другой не будет и в помине… И небосвод над полем — синий, и тропка синяя средь льна.

А что теперь?..

21-ый год и 21-ый век – всё совместилось и совпало вроде. А я по-прежнему пишу лишь о природе. Такой я – дюже скучный человек. Одна природа мне даёт понять: ничто не вечно в мире под Луною. Бывает лучше разве что – весною, когда весь мир являет благодать.

А что теперь?.. Пока просвета нет. Короновирус не изжит в России, и все вокруг надолго загрустили, поскольку пандемией всяк задет. Как важно нам беду пересидеть, иль невидимкой спрятаться за маску, или попасть, хоть ненадолго, в сказку, или упасть в лазоревую цветь, иль наконец закрыть покрепче дверь от тех, кто к нам хотел впустить невзгоды под знаком расширения свободы и увеличения потерь.

А мы уж разберёмся что к чему, и не потерпим никаких указок. Да, мы хотим, чтоб было всё и сразу, и не хотим всю жизнь носить суму. И пусть по жизни трудностей не счесть, их и в грядущем видится немало. Но Русь стоит, как и всегда стояла, и продолжает потихоньку цвесть. Она цветёт среди простых людей. Она цветёт улыбкою ребёнка. Она смеётся на гуляньях звонко, да так, что смех тот слышится везде, где есть домишек неказистых ряд, где намело вдоль улиц горы снега, где под охраной дуба-оберега Русь сохраняет бодрости заряд…

Средь нас, простых, живёт советский строй. Он помогает выдержать невзгоды. Пускай с тех пор прошли-промчались годы и не советским сделался настрой. Богатым людям нелегко понять, тех, кто живёт с зарплаты до зарплаты, тех, о которых слава шла когда-то, и у которых нечего отнять…

Живи страна! Нам хорошо с тобой под этим небом голубым да синим. Как нынче ярок на берёзах иней и на кустах, что сгрудились гурьбой. Гуляй страна! Гуляй простой народ! Смотри, как славно вызвездило к ночи. Нам день грядущий счастье напророчит и за собою в дали поведёт. Гуляй народ отдельно от господ. Пути у нас вовеки не сойдутся. И мы не будем перед вами гнуться. Пускай простой, но гордый мы народ.

И кто бы что не говорил сейчас, есть две России в 21-ом веке. Одна в простом осталась человеке, другую захватил господский класс. Идём мы параллельно много лет, да и задачи разные решаем. Одни лелеют нивы с урожаем, другие «пилят» в свой карман бюджет. Одни — живут в «хрущёвках» много лет, а у других – огромные поместья. Вы видели когда-нибудь их вместе? Не вхож простой в сей барский кабинет. Богатые – анклав в родной стране. И в дни печали у богатых – счастье. Они при деле, и всегда при власти. Они в России, и как будто – вне…

И я подумал: как же занесло меня далёко от моих пейзажей… Душа народа русского на страже, а это значит – победим мы зло.

Не с чистого листа

Бывает с трудностями справиться нельзя, и так навалятся, что не дают прохода. И вдруг окажется, что новая стезя становится обузой для народа. Всё поменялось в мире с неких пор, капитализм всю жизнь переиначил, сорвался он лавиной снежной с гор, похоронив победы и удачи. Назад нельзя, и хода нет вперёд, а есть какая-то немыслимая бездна, и ждёт народ опять жестокий гнёт — для работодателей весьма полезный. Капиталисты любят говорить, что им народ не надобен в грядущем, что роботами надо заменить простых людей в столетии текущем. И что, коль скоро в бездну упадут, их этот факт ничуть не озаботит. В век цифровой отменят всякий труд, лишь роботов оставят на работе. Всё — только деньги и везде они: и в виртуальном, и в земном пространстве. Нам в будущем сулят такие дни, когда простой народ погрязнет в пьянстве. А через пьянство в никуда пути, ведь пьяница не сеет и не пашет. Одна забота, как вина найти, а не о том, чтоб дом был полной чашей.

А что потом?.. Ужели тупики? Ужели песни все давно пропеты? И некому встречаться у реки и в интернете сгинули поэты? Но господам поэты не нужны, гораздо проще завести собаку, иль на виду у всей большой страны устроить то аварию, то драку. Тогда цифровизация при чём, когда богатства выше новых знаний. Кому Россию подпирать плечом, кому из граждан проявлять старанье?

У капитала лишь один ответ, затверженный издревле и навеки, что если выгоды от дела нет, то и заботы нет о человеке.

Народ стоит у бездны на краю, один лишь шаг и будет слишком поздно. За 30 лет не стали жить в раю, зато теперь сподобились жить розно. И это в героической стране, где каждый камень залит русской кровью, фашизм победившей в злой войне и одарившей мир своей любовью…

А капитал свои законы гнёт, нажива застит людям неба своды. В стране великой появился гнёт богатых, вместо счастья и свободы. И рудники, и шахты — всю страну богатые к рукам своим прибрали. В полях не наших привечать весну, и созерцать вдали не наши дали нам остаётся…

И души полёт не совершить уже к свободе, к свету. И человек, как прежде, не поёт и стимулов для песен нынче нету. Когда есть всё для творчества у нас, когда душа другой душе открыта, простых людей убрать решили с глаз, зато на первый план пришла элита. И всё, что есть хорошего пока, капитализм изнутри сжигает, похоже он утратил берега иль у него позиция такая?..

Богатым – всё, а бедным блага — чуть, (в пределах потребительской корзины). И не дают ни охнуть, ни вздохнуть глухих протестов сжатые пружины. Народу жизнь даётся нелегко, да и в грядущем радости не видно. Цифровизация заменит молоко субстанцией какой-нибудь гибридной…

Народу надо знанья сохранить, и жить нельзя лишь крохи потребляя. С советским прошлым порванная нить, едва ль кого-то сильно вдохновляет. А капитал шагает по стране, инфляция — его большая палка. Пришла инфекция жестокая извне, но капиталу жителей не жалко. «Задрали» цены, денежки гребут, про здравый смысл и совесть нету речи, ещё не поздно выставить табу дельцам, что сели Родине на плечи.

Вскинь голову, разумный человек, и осмотрись вокруг себя неспешно. Мы долго ждали 21-ый век, и он пришёл и праведный, и грешный. Нам столько дел виднелось впереди, нам столько счастья впереди виднелось, но капитал закрыл для нас пути и ощущенье счастья разлетелось. И непонятно, дружбу с кем водить, кто не обманет, не предаст, поможет, чтобы Россию снова возродить, ведь отставать от лидеров негоже.

Как это сделать? Много надо сил, и воли, и умений надо много, чтоб открывалась снова на Руси для добрых дел великая дорога. И чтоб никто не думал впопыхах, что для России нет теперь причала, жить надо нам, за совесть, не за страх и чтоб любовью Родина крепчала.

С капитализмом нет вперёд пути, он похвальбы народной вряд ли стоит. России путь свой правильный найти и вырастить для Родины героев – задача, скажет прямо, не проста, но у народа есть на это силы, ведь начинать не с чистого листа – из опыта огромного России.

Ипподром закрыли

За рекой дальних зорь половодье, день уходит в пятом часу. И ездок опускает поводья, не надеясь заметить красу. В декабре красивого мало, листьев нет и цветов не найти. Птица-тройка, ужели ты встала, неужели нет дальше пути? Ведь когда-то вперёд ты летела и тобой восхищалась страна. А теперь такое вот дело — никому в стране не нужна. Ведь когда-то было отрадно прокатиться на лошади вскачь… А теперь мне скажут: «Да, ладно, толку нет никакого от кляч».

Всё давным-давно полонили в жизни нашей поспешной авто. Рысаки, даже в пене и в мыле для теперешних граждан не то. Им подай скоростные машины, им подай внедорожников рать. Скоростями донельзя большими время быстрое догонять — им приходится… Всех захватила скоротечность решений и встреч. Всех по жизни так закрутило, что здоровья не уберечь.

Мир не будет таким, как был прежде, время выкроить трудно для сна. Мир живёт в постоянной надежде, даже если не скоро весна, даже если мир в вечной тревоге, даже если средь белого дня он промчится вдаль по дороге, и в пути не заметит меня. Я с дороги сойду на обочину и на сердце не будет обид. Мир сегодня, такой озабоченный: мчится в дали и лечит «Covid» …

Ну, а где-то в деревне повозка. На повозке с вожжами старик. И стоит заневестясь, берёзка, и пешком чешет к дому кулик.

Жилец

Облетели кусты и деревья, палый лист кроет землю вокруг. И затихла как будто деревня, потемнел недокошенный луг. И уехали дачники в город, увезли и котов, и собак. Льют дождиные капли за ворот и с капустой заквашенной – бак. Всё готово к снегам, да и к стуже, приготовлены книжки и плед. Молоко в белой чашке на ужин, сала шмат розовеет в обед. И поленница дров вдоль сарая, и в подвале картошки одёр… Ветер мчится вдоль улиц, играя, замирает на глади озёр. Застеклилась у озера кромка, забелела трава у дорог. Там, где пели соловушки звонко, клён под ветром холодным продрог…

А в субботу затопится баня и запахнет сосновой смолой. И жильцу чуть порадостней станет, вспоминая о жизни былой. Было в жизни событий так много, совершил он в деревню побег. Утром долго он молится Богу и молитвы ему – оберег.

Баня топится, угли пылают и развешена веников рать. Он ведь чувствует, он ведь знает – сыновья приедут опять. И в отцовской попарятся бане, счастьем снова наполнится дом. В город дальний уедут по рани…

Только всё это будет потом. А пока за околицей мглисто, в ноябре – бледно-серые дни… Бани дух горьковато-смолистый и старик в той деревне — одни.

Об осени

Волшебный мир осенних далей!.. Что с этим делать, как мне быть? Я нынче гость на карнавале, чтоб край родимый полюбить. Не знаю я, но может статься, что без любви просвета нет, что можно без любви остаться и тем обидеть белый свет…

Быть может осень мне поможет, подскажет что-нибудь в ответ, когда до трепета, до дрожи во мне сияет листьев свет. Когда вокруг нарядны кроны берёз, рябин и тополей, мне остаётся быть влюблённым и в ширь лесов, и в тишь аллей. Мне остаётся быть ранимым, всё близко к сердцу принимать. Промчит и эта осень мимо, даруя людям благодать.

И я проеду мимо тоже, оставив в памяти моей осины вид багряно-рыжий и охру старых тополей. И память каждый год листая, опять как будто в первый раз, листва на клёнах золотая, на липах — цвета карих глаз. Калины листья, как медяшки, листы рябины – лисий мех. Жаль, время не даёт поблажки или каких-нибудь утех. Но даст понять, что много пройдено, что мир таинственно велик и что вокруг Светлица-Родина и среди жёлтых ив – родник.

Дождь

Дождь, словно мячик, прыгает по крыше, а после с шумом устремится вниз. Жесть на дожде поёт и гулко дышит и это её маленький каприз. Смывает дождь усталости земные, поит растенья и бодрит людей, приводит все старанья посевные к её превосходительству – воде. Ждать от природы милостей не надо. Быть постоянно надо начеку. Бывает дождь значимым, как награда, бывает, нагоняет вмиг тоску. Коль льёт, так льёт и перестать не может, пробил насквозь листву дубов и лип, наполнил вмиг лугов зелёных ложе и нет просветов никаких в дали. Он густо льёт на яблони и груши, он мочит всё, на что положит глаз. И человек уж ищет где посуше, под крышу он отправиться горазд.

Под крышей-зонтиком идти и в дождь отрадно, закрылся город тысячей зонтов, стучит по зонтикам он весело и ладно, да так, что каждый погулять готов с любимой вместе… Дождь нам не помеха, когда в обнимку городом идём, и шлёпаем по лужам в брызгах смеха. Нам хорошо и весело вдвоём. И сразу мы ещё родней и ближе, нам фору дождь уверенно даёт. Он нам слова, как будто капли, нижет и направляет наших чувств полёт.

Казалось, всё. Ну, погуляли – хватит, промокли ноги и не стало слов… А дождь идёт, дождинки в лужах прячет и поливает землю – будь здоров. Те лужи, что скопились на асфальте, блестят огнями рыжих фонарей. Берёзы свои вымокшие платья развесят для просушки на дворе, наверно, завтра.

Дождь уйдёт под утро и заиграет солнце в вышине. И что-то доброе произойдёт как будто и что-то светлое придёт к тебе и мне.

***

В суете и буден, и торжеств мы забываем о душе ранимой. Нам кажется, что все печали мимо, и праздновать вовек не надоест…

Тогда в наш мир являются цари и нам диктуют, как нам жить на свете.

Ведь для царей народы, словно дети. Опека – главное. С зари и до зари слова высокие сказать есть мастаки про хлеб насущный людям, забывая, что есть любовь от края и до края, как струй теченье в пламени реки…

В хитросплетенье планов и идей толкуют все о бизнесе успешном. В нём людям роль не выдана, конечно. Радей о том, цари, иль не радей. Беднее с каждым годом отчий край, и сельским жителям давно не до успеха. Капиталист с деньгами в рай уехал. А труженик? Достраивать сарай…

Что будет дальше?.. Стоит лишь гадать… Нужна забота о душе ранимой, нужна забота о стране родимой, чтоб к людям нисходила благодать…

Горончарово

Из памяти страны вычёркивать нельзя ни строчки из стихов, ни буквы из газеты. Они для нас с тобой, как вечные друзья, чтоб понимать: кто – ты и где – ты. Названья деревень, названья русских сёл легко отдать в урочища названье, ведь каждый старожил и каждый новосёл своей судьбы не ведают заранее.

Дворянскому гнезду не пережить свой век, хоть было время – жизнь его блистала… И вот уже руины кроет снег, и вот уже руин почти не стало. А было время – строил человек, трудами многих возводил жилище. А что теперь – пустынны лона рек, да средь кустов осенний ветер свищет.

Доколе можно, под откос скользя, нам забывать откуда корни наши.

Пусть говорят, что прошлым жить нельзя, но очень трудно жить и настоящим…

Ах, память!.. В ней звенели голоса – детей и взрослых радостные крики. Ужель ушла той жизни полоса, ужель нет дела даже до великих?..

В старинной роще свищет соловей, остатки в роще липовой аллеи. Ужели в современной голове нет ничего компьютера милее?.. Знать потому, наверно, наплевать на то, что будет завтра в нашем веке. На Бога остаётся уповать, чтоб пробудил он совесть в человеке. Быть может, он подскажет, как нам быть, как избежать крамолы и раскола, чтоб осторожно, бережно любить: и бывший дом дворянский, клуб и школу. Отметить место, дать ориентир, поставить знак, а может быть – часовню и охватить забытый старый мир необходимой, трепетной любовью.

И не вычёркивать, такого права нет, не ставить точку жирную в итоге, чтоб не ругать потом весь белый свет, когда начнём искать иголку в стоге. Примет не будет бывшего жилья. Промчатся годы и пройдут все сроки, ведь ничего тогда вернуть нельзя тем, кто забыл и корни, и истоки.

*Село Горончарово Островского уезда, Псковской губернии – родина декабриста М. А. Назимова.

Без заботы

ЗарослИ кустами поля, занесло их снегом зыбучим. В феврале отдыхает земля, что же, может быть, этого лучше. Но печаль душу чуткую гнёт, к горизонту уносит далёко. Это только селянин поймёт, отчего здесь хозяйкой сорока.

И куда ни направишься вдаль – всё кусты, чернотал да осины. А вокруг незлобивый февраль с небосводом таинственно синим.

«Где вы, люди?..» Ни слова в ответ, низко стелется в поле позёмка. Среди зимних особых примет – ничего, только зарослей кромка. А когда-то зимой на поля вывозили навоз из конюшен. Что теперь – без заботы земля и уклад тот забыт и порушен.

«Эй вы, люди?..» В ответ тишина, или может сорока стрекочет… Говорят – всё ломает война, лишь война запустенье пророчит. Огляжусь – нет войны никакой, те ж лога, те ж лядины, увалы… И такой небывалый покой, и какой-то разор небывалый.

Пушкин с нами

Давай поедем в Пушкинские Горы под сень тригорских и дубов, и лип. Давай поедем, милая, коль скоро здесь гостевал любезный нам пиит.

Сюда он приезжать любил под вечер, отведать жжёнки и румяных дуль. О, как же радовалось встрече — семейство Осиповых-Вульф. В непринуждённых дружеских беседах текли неспешно в осень вечера. А он читал поэмы напоследок и дамы раскрывали веера.

Он всех любил отеческой любовью, со всеми – обходителен и мил. С хозяйкой, что кляла судьбину вдовью, он о высоких чувствах говорил. И барышни его боготворили, и друг Языков дифирамбы пел. А он как лошадь загнанная, в мыле, в родной стране остался не у дел.

В глуши, в деревне, где одна сорока приносит вести на своём хвосте, он слышал голос Родины высокий, и строчки появлялись на листе…

С тех пор прошли почти что два столетья, мир стал на удивление другим.

Иные дали нам, живущим, светят, места другие топчут сапоги. Но есть на свете Пушкинские Горы, и Сороть, и Михайловское есть, и путь высокий и намоленный, который даёт от главной цели не свернуть. Там светлый дом и вечер бросил тени. И в парке шепчутся о чём-то дуб и клён… Здесь жил в трудах Великий Русский Гений, в день вечной скорби вспомните о нём.

Рынок

Рынок всё разделил и расставил, но не так, как хотелось народу. Сделал он исключенье из правил господам-толстосумам в угоду. Разогнал по углам живущих, бóльший угол отдал богатеям, а совсем малоимущим – у порога, как встарь лакеям.

Нет меж ними и малой связи и духовной близости нету. Эти герцоги, эти князи захватить готовы планету. И сейчас они всех главнее, у них мир земной под контролем. А простые живут беднее: из неволи попали в неволю. Но зато, как вольготно богатым, оттого — нет внимания к людям. Оставляют народ без зарплаты, будто есть мы отныне не будем. Оставляют без веры и счастья, поселяют и злость, и усталость. Дайте нам, пришедшие к власти, хоть надежды самую малость.

В нас остались, как память вечная, как по жизни достойный пример, как чувство любви бесконечное, незабвенный — СССР.

Послесловие

Осенне высветлены дали, в деревне тишина и сон. И все умчались вдруг печали другим печалям в унисон. Синица тенькает на ветке, и фрукты падают в саду, и осень по своей разметке закрыла лилии в пруду.

А солнце лаской приголубит, согреет каждого из нас. И даже в старом сельском клубе мечты светильник не угас. Туда придут три старикана и две старушки подойдут, и будет взят с одним баяном последний вражеский редут. А тот редут, конечно, старость… Но что увидим в клубе мы – кружились в вальсе шумно пары, взяв где-то молодость взаймы. А после…

Выйдя на дорожку… старушку взяв под локоток… вдвоём поплачутся немножко, свершив ещё один виток в судьбе своей, такой ранимой, такой отчаянно большой…

Они идут, печали мимо, и отдыхают всей душой!

***

Человек задумался опять. И о чём же? Да о смысле жизни. Но ему, похоже, наплевать на того, кто скажет в укоризне: «Ты зачем юродивый живёшь? Ты смешишь людей разумных только. Перед сильным пробегает дрожь, перед слабым нет её нисколько. Ты сжимаешь в гневе кулаки, чтоб разжать их тут же перед сильным. Так ведут себя лишь дураки, самые, что ни на есть, дебильные. Правду-матку высказать невмочь и поэтому ты лебезишь словами. На душе твоей чернеет ночь, будто бездна между островами…».

Жизнь прожить достойно – это как? В современном мире нет ответа. Вроде жизнь твоя в твоих руках, а в реальности – такого нету. Вот и призадумаешься тут, от проблем закроешься делами…

А ромашки на лугу цветут и звенят коняги удилами…

Одуванчики

Одуванчики я пожалею, их красивых таких – не скошу… Потому что не делаюсь злее, потому что, как прежде, дышу этим воздухом пряным и чистым, напоённым медвяной росой, потому что в лугах серебристых прохожу — словно в детстве – босой, потому что… пускай разлетятся «парашютики» резвой гурьбой, потому что захочется, братцы, хоть однажды остаться собой.

Мир велик, в мире много печалей, но приветят нас «солнышки» вдруг, когда мы от проблем всех отчалив, за деревней уйдём в росный луг.

Одуванчиков тихое буйство пожалею – не стану косить, чтобы самые светлые чувства он помог навсегда воскресить. Чтобы мы в нашей жизни беспечной или трудной сумели спастись… Мир нам дан бесконечный и вечный, и в нём самое главное – жизнь!

Про толерантность

Вот сейчас толерантность в почёте… Только где та очерчена грань, если вы что-то против начнёте говорить, отвечая на брань: если вы не поверите лживым и скрывающим правду словам, если кто-то раздут от наживы и качает свои права.

Толерантность какая поможет, если снова грохочет теракт: если люди до боли, до дрожи жить не знают с бандитами как.

Море жизни штормит, и кидает нашу лодку то кверху, то вниз. И никто в этой лодке не знает приготовленный бурей сюрприз. Безопасно ли в ней находиться, если в лодке и ссоры, и гам? Остаётся лишь тихо молиться, чтоб прибило к родным берегам. Остаётся поверить – везенью, силе праведных, ласковых слов…

Чтоб Господь дал народам терпенье, толерантности вместо – Любовь!

Про экологию

О, этот край забытых сосняков, мшарин, пригорков и осин ветвистых, озёр округлых, тростниковых, чистых – и так с начала до конца веков…

Но вот сюда явился человек. Пригнал к пригорку мощные бульдозеры, обдал бензиновою вонью озеро и харкнул в лучезарный ручеёк, разворошил лесистые холмы, надыбал щебень, и увез на дачи… Лес ужаснётся и дожди заплачут, и прежних мест едва ль узнаем мы.

Что будет дальше? Через год, другой, ландшафт вокруг безжизненно-унылый: песок и камень. Можжевельник хилый трещит под неуверенной ногой. На дне канав – протухшая вода, на дно карьера оползает щебень, и время будто раскатилось в небыль – былой красе не быть здесь никогда…

Так, что же натворил ты, человек? Пустынный край – вот всё твоё наследство…

— «Цель в бизнесе оправдывает средства?» Но разве так в наш просвещённый век?

***

Печальней думы с каждым днём, хоть на дворе весна и лужи, но счастье даже днём с огнём нам не сыскать. Жить стало хуже.

Весна ты дай народу путь, побольше радости, веселья. Судьба поласковее будь, нас одари высокой целью. Россия – чудо соверши, дай нам поверить снова в завтра, чтоб человек жил для души и дел своих был главный автор.

Чтоб в трудном деле и в гульбе – равно – восторги пламенели.

Но как признаешься себе, что жизнь пошла – сплошные мели. А без работы – каково? А без зарплаты – можно ль выжить? О, Боже! Надоумь его – работодателя – из выжиг. С работы выгнал этот жлоб и за труды платить не хочет. И в то же время надо чтоб, хвалили рынок днём и ночью.

Весну-Россию господа унизили «хапком» дремучим… Мчат в дали деньги, как вода, а значит жизнь не станет лучше.

Справедливость

Справедливость гнездится в душе… И чему бы нас ни учили, всё равно будет рай в шалаше среди тех, кого мы любили. По-другому бывает едва ль, но, а если даже бывает, есть у нас бесконечная даль, на которую Русь уповает.

Кто бы, что бы не говорил, и какие бы козни не строил, у России достаточно сил, чтобы вырастить новых героев. Так, бывало, так будет и впредь, хоть в душе, но мы счастье построим. Будем жить, веселиться и петь в яркий полдень над тихой рекою. Кто-то спросит: «В чём суть бытия? Вы душой, словно в детстве остались» … Но для нас приоделась заря в эту ласковость, в эту алость.

Мы готовы любовь принести в каждый дом, как тогда в 45-ом, чтоб Земле хорошеть и цвести, восхищаясь российским солдатом. Справедливость – девиз всех времён, без неё трудно выжить на свете…

Наш высокий «малиновый звон» слышен людям на милой планете.

Весенние пути

И всё-таки весенние пути нам открывают выходы из мрака. Пусть счастье в мире денег не найти. Но чист от снега бок у буерака. И солнышко так ярко и легко нас согревает в этот полдень марта, что мысли наши снова далеко, полны стремлений новых и азарта.

Торопим время, но зачем спешим? Понятно дело – холода «достали». Но вот теперь для чувственной души распахнуты лазоревые дали.

Что будет там?.. Там расцветут сады, там будет музыка и много новых песен, там будет упасённый от беды огромный мир, что и велик, и тесен. Весна-красотка в туфельках пройдёт по подиуму средь цветущих вишен… И воздух, ароматный словно мёд, и ветерок, что в кронах еле слышен. Ей рукоплещут крыльями грачи, ей подпевает ручеёк средь поля… И три берёзки, словно три свечи. Путей весенних — сказочная воля!..

Свобода

Над свободой никто не властен… Она — данная Богом – свобода. Она — воплощённое счастье: и моё, и твоё, и народа…

Над ней потешаться изволят те, кому потешаться с рукИ, подловят её на полслове, а ты возразить – не моги́.

Но свобода, изведав все мУки, и пройдя все земные пути, к нам ласково просится в рУки и лучше её не найти. Красоты родные – свобода, и даль за рекою — она. О ней сочиняются оды. Влюблённым от ней не до сна. В лесу она место находит, и в небе, где тучи – вразлёт. И звонкую песню свободе счастливая птаха поёт.

Пусть внешне бывает жизнь трудная, внутри – вся в сполохах любви. Пусть внешне судьба безрассудная ломает все планы твои.

Как в дали весенние хочется! Туда, где свобода – взахлёб!.. На горке — зелёная рощица и кони помчались в галоп.

Не по нутру

Так хочется любви и мира, и чтоб достаток был в дому… Ну, что ты плачешь моя лира? Хоть понимаю – не пойму. Да, видно, плакать мне охота, коль запустенье и развал. И мой достаток, и работу капитализм оборвал.

Считаю жалкие копейки, хоть обсчитайся – не прожить. Осталось созерцать наклейки и о былых делах тужить…

Никто не обратит вниманье, как я одет, как я обут. Сегодня выдан на закланье, а завтра выдадут на суд. Вдруг уворую где-то что-то, быть может, колбасы чуть-чуть. И вместо славы и почёта тюремный номер шмяк на грудь.

Я не хочу, я честный малый, мне ведом всякий тяжкий труд… Но в нашей смуте небывалой в тюрьму скорее упекут. А хочется большого счастья, чтоб на работу поутру…

В капитализм впихнули власти, который мне не по нутру.

У берёзки

Нынче я у берёзки стою и любуюсь её красотою, весь в раздумье… Как жизнь мою совместить с давней детской мечтою? Вот, смотрю на белеющий ствол, стройно тянется он прямо к тучам. В жизни трудностей я не учёл и впросак попадал неминуче.

Ах, какие длиннющие косы опустились до самой земли! А вокруг в блеске солнечном росы и покосы цветные вдали. Дышит летней истомой округа, зазывает с косою в луга, чтобы выросли друг перед другом, словно в годы былые, стога.

Я спрошу у берёзки плакучей: «Отчего ж косари не идут? Или дождь хлынул не земь из тучи? Иль не стал нужен праведный труд?» Шелестит мне ветвями берёзка, завивает косицы свои: «Знаешь, в мире всё стало не просто, стало меньше добра и любви. Вот и ты, в этот мире лишь странник, лишь охотник за птицей мечты. Раскопай у окна палисадник, посади и морковь, и цветы. Поживи этим сказочным летом в доме детства, и как ни крути, ощути в нём себя не поэтом – земледельцем себя ощути…».

О, берёзка! Провидица, диво. Шелести мне ещё, шелести. Отчего твои речи правдивые отзываются болью в груди? Косари, знаю я, на погосте и в деревне коровушек нет, да и я, завернул к тебе в гости, словно странник и словно поэт.

Я поглажу ствол белый, шершавый и губами коснусь нежных кос…

А вокруг в тишине только травы в ореоле сверкающих рос.

Цитра

Не жалею несбывшихся чувств, что прошло уж того не воротишь. Лишь осталась нежданная грусть где-то там, на крутом повороте. Было много и радостных дней, и был каждый по-своему светел. До манящих, далёких огней я когда-то путь в жизни наметил.

Долго шёл, и огни от меня отступали в далёкие дали. Мне хватало тепла и огня, там, где странного путника ждали.

Что я мог для людей принести – только слово, как Богу молитву, чтоб, зажав это слово в горсти, положить его милость на цитру. А из цитры извлечь не слова, а красивые, нежные звуки. Чтобы стала светлей голова и послушными сделались руки. И тогда веселее шагать, много нас музыкантов бродячих, чтоб бесплатно для бедных играть, иль богатым, за деньги, на дачах.

Вон вдали замелькали огни – впереди древний замок иль город… У ворот снова цитра звенит, хоть певец – некрасив и немолод.

Спрошу у ясеня…

Из-под снега никаких ростков, лишь полыни сохлые верхушки, да следы кабаньи на опушке, да развалины – отметины веков. Ну а жители разъехались отсель. В деревне – пусто, дачников не видно. Но видно, что хозяином здесь зверь, а это для крестьянина обидно.

Автобусы не ходят в глушь давно. И остановки – память о прошедшем, на веки вечные иной покой нашедшем, оставшемся в рассказах и в кино. А солнце зимнее осветит дальний лес, среди осин задержится в лядине. И новых чувств не явится замес на этой обезлюденной равнине.

А кто-то вдаль отправиться горазд: в другие страны, к ласковому морю. А здесь сосна под снегом на угоре и вкруг неё — упругий, снежный наст. Шумит сосна: « А где же молодцЫ? Где мóлодцы и красные деви́цы? Им землю в дар оставили отцы, они же разлетелись, словно птицы».

Метёт позёмка… Возле старых хат она свои косицы заплетает… Спрошу у ясеня: «А разве так бывает?» Ответит ясень: «Я чем виноват?..».

Клён

Постою под раскидистым клёном, и подумаю я о хорошем… Он такой большой и зелёный, а зимою покрыт порошей. Протяну огрубелые руки и кору его нежно поглажу. И как будто сойдут с неба звуки на годов горевую поклажу.

Листья клёна мне машут согласно, красотой я стою, поражённый. Что-то есть такое прекрасное, что исходит к нам в душу от клёнов. Пусть фантазий моих не хватает, рассказать всё, что надо, стихами. Только чувство моё витает вместе с птицами – в птичьем гаме.

Он врос в землю корнями крепко, а листва говорит с облаками. И ветра, что здесь дуют нередко, обхватил он ветвями-руками. Я уйду, ты придёшь – удивишься и под сень его ступишь с любовью…

И всё то, к чему в жизни стремишься, рядом с ним будет радостной новью.

Ели

В этом парке старом и большом, где по весне так звонко птицы пели, я часто отдыхаю всей душой и помогают мне отвлечься ели. Кто их сажал, в какие времена? История едва ли даст ответы. Когда взошли тех елей семена? Отметин никаких в анналах нету.

Ах, как они красуются собой и ветками, как рукавами машут. Над ними тучи носятся гурьбой – они же красят жизнь и душу нашу.

У них бы стойкости занять хотя бы чуть и жизнелюбию нам, людям, поучиться.

Они себе избрали долгий путь, к которому мы все должны стремиться. Их красота пройдёт из века в век, что им, деревьям, наши потрясенья…

И в этот парк грядущий человек придёт гулять однажды, в воскресенье.

Дуб

Среди деревьев это главный рыцарь, стоит раскидист, словно великан.

Другие прячут в непогоду лица. А он?.. Как будто дар особый дан. Упёрт вершиной горделивой в небо, с ветрами дружит много сотен лет, когда-то был источником для хлеба, и слабым был животворящий свет.

Зачем ему примазываться к славе, поскольку он – красивый жизнелюб. С ним нашу силу сравнивать мы вправе, хоть он зовётся очень кратко: Дуб!.. Стоит ли он один среди равнины или в могучем девственном лесу, мы, видя дуб, прямее держим спины и чувствуем и гордость, и красу.

К нему придёт простой российский житель и восхитится мощью боевой, чтобы сильней любить свою обитель, от бед Россию закрывать собой. А люди, не дубы, душой ранимы, век двадцать первый – очень даже крут… Но дуб в дозоре тайном и незримом, как вечности не сдавшийся редут.

Сосна

Любуюсь я столетнею сосной, её огромной, горделивой кроной, такой воздушной, и такой зелёной. Какое царство жизни надо мной. Она впитала соль земли родной, стремилась ввысь, в глубины небосвода. И это вечное явление – свобода сподобилось, но лишь для ней, одной.

Шумят ветра, и ей шуметь с руки, она ведь тоже с непогодой спорит. Она, как мы: и в радости, и в горе, и дни её, как наши, нелегки. Но вот стоит и тянет ввысь она свои вечнозелёные иголки, которые, то мягкие, то колкие, то будто бы по ним бежит волна. Живёт она, вцепившись крепко в грунт, весной побеги, словно это свечи… Что тут сказать, и говорить то нечего, когда в душе от чувств высоких бунт…

Уйду домой. Когда вернусь опять – не ведаю, но только заскучаю, приду я к ней и радость повстречаю, чтоб рядом с ней подумать, помечтать…

Вдыхая воздух правильный, лесной, я делаюсь как будто бы моложе, от чувств нахлынувших, мороз бежит по коже под этой вот красавицей – сосной.

Липа

Постою у липы старинной… Попрошу силёнок у ней. Хоть вокруг деревья — картинные, но мне липа дороже, родней.

И она вне времени года, всегда радовать будет собой. Что ей осень и непогода, что ей ветер и листобой. Она радовать будет цветеньем, гулом пчёл среди жёлтых цветов, своим вечным красивым явленьем среди сёл и среди городов.

В пику стылой, декабрьской хмари, мы достанем её лепестки. По чайку с тобою «ударим», чтобы помыслы были легки. Жбан откроем с пахучим мёдом, и горбушкой в него умакнём, и тогда вперёд, на полгода, мы от хворей себя спасём.

Даже в инее – липа-молодка. До чего же она — хороша!

Почивает и тихо, и кротко под корой лубяная душа.

Тополя

Дифирамбы мои тополям, их довольно растёт по полям, их довольно растёт в городах, в них прибежище песен и птах. Ах, какие они молодцы! Не о них ли звенят бубенцы возле трактов и трудных дорог, там, где дуб без воды изнемог. И растут нескончаемо ввысь. Небо им – искромётная близь.

Белым пухом пылят тополя, будто снегом покрылась земля, будто время настало для встреч, будто тяжести падают с плеч, будто время свиданий опять – до рассвета с любимой гулять.

Тополя на ветру шелестят, к добрым людям поближе хотят… И ещё слышу в тёмной ночи́ – сердце дерева громко стучит всё о том же: о счастье любить, о вере – без неё не прожить, и о том, что нельзя без тепла, и о том, что жизнь вправду мила, и о том, что в древесной груди много чувств, но они впереди…

Вот растут среди нас тополя и светлей наша Матерь-Земля!

Лиственница

Пушистой, мягкой хвоей чуть шурша, она растёт раскидисто и ярко. Её древесная, невинная душа занесена в особый статус парка. Я на свиданье нынче к ней приду, её стволом огромным полюбуюсь. Она вся вот такая – на виду – красивая… Нисколько не рисуясь, скажу Вам, к ней симпатий не тая, что жизнь без этой лиственницы может: была б другою, и в родных краях нет равных ей иль на неё похожих.

Представить город трудно без неё, и этот парк, и эту вот тропинку… Не оттого ль душа моя поёт, что здесь с любимой я гулял в обнимку.

Прижилась северянка с дальних мест и парку служит явным украшеньем. Над ней мне слышен Божий Благовест, который душу лечит утешеньем. Пройдут года, быть может, сотня лет. Она всё также Вам помашет хвоей. А может быть сюда придёт поэт, искать под ней любви, стихов, покоя…

Ясень

Мы жизнь свою едва ли чем-то скрасим. Она у нас в полоску, так сказать. Но есть в красивом парке старый ясень, который людям радует глаза. Он радует красой могучих веток, пахучей свежестью изнеженных листов…

Я так скажу, что он по всем приметам лет сто, как минимум, прожить ещё готов.

Здесь воздух чист, здесь дышится свободно. Ничто не растревожит сон веков. Здесь наша жизнь, всегда на что-то годная, ломает силу суетных оков.

Вон посмотри – смеются в парке дети, беспечностью наполнив грешный мир…

Живёт столетний ясень на планете. И мой, и твой, и чей-нибудь – кумир.

Имущему

Как выживать на грани бытия? Извечна эта мысль в человеке… А у тебя есть дело, дом, семья, и планов «громадьё» и чувства реки. Но средь людей такой ты не один, всё, что тебе, то и другим присуще. Твои свершенья зреют впереди, они приметны среди всех живущих.

Нам не хватает правильных идей, и без мечты, так трудно жить на свете. А ты другой средь множества людей, живущих с верой светлой на планете. Ты мыслью доброй в небо воспари и тех пойми, кто не нашёл дороги. Простых людей за всё благодари, люби людей и нищих, и убогих.

Тогда идёшь ты правильным путём, когда любовь в тебе пылает жаром. Тогда опорой станет отчий дом, тогда согреет душу ватник старый. А где-то там и Божии слова, что ниспадают вековечной новью. Люби людей, чтоб крУгом голова, чтоб Ангелы слетались к изголовью.

А деньги что? Как сорная трава, что не даёт подняться розе алой. И если выгодой забита голова, то чувств в душе бывает очень мало. Тем чувствам не подняться к небесам, и в Божьей вере им не угнездиться. Ты сделай так, ты догадайся сам, чтоб у людей светлее стали лица. Чтоб каждый был и счастлив и любим, и никогда бы не была на грани — жизнь Человека, что душой раним, а может даже — прямо в сердце ранен.

А что ещё? Не нужно ничего, коль есть в достатке совести и воли. Мы – люди! Мы – подобие Его! И нету на Земле счастливей доли!

Ушедшие из деревни

Мы ходили путями целинными, рвались в море, в таёжные чащи, и гордились делами былинными и поступками настоящими. Но забыли свою околицу, отчий дом с вырезными ставнями – всё хотелось вдали обустроиться и не помнить родимое, давнее.

Покорять удавалось вершины, и гореть на любимом деле. В гаражах появлялись машины, и о нас заголовки пестрели. Только всё это было когда-то, в том далёком теперь СССР-е. Вековечна проблема, ребята, сохранить мы его не сумели.

И теперь иногда – седовласыми – приезжаем в забитые хаты, опустели деревни безглазые, как полёгшие в поле солдаты. Всё скупили вокруг бизнесмены. Для чего? И неведомо даже.

Не такой мы хотели смены. Не такой на душе поклажи…

***

«Человек – это звучит гордо!..» — мы говорим сгоряча, чтоб не давали нам в морду, чтоб не кормить палача. Нету противней на свете должности, чем палач. Лучше будем как дети, и будем играть в мяч. Будем петь свои песни, бегать от радости вскачь. Будем жить интересней, на кой нам сдался палач?

Ты, господин – безработный, выращивай лучше салат, ведь мир такой беззаботный и каждый каждому – рад. В мире, где всё гармонично, и редко, где слышится плач, все понимают отлично — народу не нужен палач.

Вот только, когда будет это, людям не знамо ничуть… На все, на стороны света труден выбранный путь. Кто-то блуждает в потёмках, кого-то уводят враги. Пусто в душе и в котомке, и впереди ни зги.

Богом дана свобода, ночью холодной — свеча, пугалом для огорода – мантия палача.

Мир

Можно сколь угодно восхищаться — героями, и каждый — наш кумир… Но всё-таки важней всего, признаться, для всех землян – надёжный, прочный мир. Пусть много говорят вожди о славе, и то, что сила – главное теперь. Но забывать никто из нас не в праве, что коль война – то множество потерь, и разрушений, и разбитых судеб, и неуверенности просто тихо жить…

Ведь мир достался очень трудно людям, и так тонка любви и счастья нить.

Поэтому и я, как все, надеюсь, что в мирной жизни есть резон и толк, не потому ль ведёт к заветной цели везде и всюду наш Бессмертный полк. И наши деды, и отцы, и братья за нами смотрят сверху, с небеси. За нас, за всех им надобно сражаться, чтоб счастье жило вечно на Руси.

Дай силу, Боже, укрепи нам души, спаси от войн всех жителей Земли…

А ты, землянин, становись и слушай, как в даль летят, курлыча, журавли.

В свете памяти

Забывать начинаю о детстве, ведь всё дальше оно от меня. Но вот в этом спасительном средстве было столько любви и огня, было столько восторженной яви, было столько веселья всегда… Пусть то время никто не прославил – отлетели в далёко года.

Но в минуты раздумий глубоких вдруг увижу воочию я средь видений размытых далёких: и деревню, и сад, и поля. Эта память даётся нам свыше, это тоже есть умственный труд. Только чувства с годами всё тише – ничего не поделаешь тут…

Там остались мальчишки, девчонки. Да и сам я – конечно, другой. О любимой, родимой сторонке стала память такой дорогой.

Забывать – это было бы слишком, и поэтому – время, постой. Пусть остались девчонки, мальчишки где-то там, за незримой чертой, и пусть время летит без оглядки, невозможно его удержать. Лишь бы память держалась в порядке, чтобы в детство я мог убежать.

Путь Христа

Идём путём Христа, поскольку и сегодня, равно как и две тыщи лет назад, остались те, кто фарисеям сродни, и зло прошло насквозь земной наш сад.

Опять одни стоят у власти и у денег, свой пир сегодня празднует порок. Простым остались лишь совок да веник, и вместе с ними плачет в небе Бог. И словно чаша, что полна с краями, так наши души наполняет боль. Одни сегодня жарятся в Майами, других спасает дачная юдоль. Нас жмут и жмут, как будто выжимают остатки силы, воли и ума. Они, богатые, похоже, точно знают, что нищих ждут и посох, и сума. Власть и богатство – два кита, которых элита оседлала всей гурьбой…

Нам остаётся верить в то, что скоро Христос опять закроет нас собой.

Голгофа, крест – восторги фарисеев, но даль небес прозрачна и чиста! И люди будут верить в воскресенье и в новый подвиг вечного Христа!

Войдём

За поворотом – церковь белая, до горизонта — синева. В миг потерялись мысли смелые и улетучились слова. С притвора слышно певчих пение, в храм зазывает стройный хор. С души стекают самомнения, как будто снег весною с гор.

Давай войдём мы в дверь открытую, (мерцают свечи в полутьме), утешим души мы молитвами, что так нужны тебе и мне. Войдём, войдём, печаль останется за поворотом, канет в даль, а Божье имя ныне славится, как славилось оно и встарь.

Со всеми вместе мы помолимся. Восславим Господа и мы. В России надо жить по совести — среди вселенской кутерьмы. Несётся кверху песнопение, и в душу будто льёт бальзам. Продли же, Господи, мгновения, что дарят утешенье нам.

Какая она? Талантливая, своеобразная, неожиданная, удивляющая! Способная говорить без робости в полный голос. У нее и со Временем особые отношения и особая интонация общения:

Какая она? Талантливая, своеобразная, неожиданная, удивляющая! Способная говорить без робости в полный голос. У нее и со Временем особые отношения и особая интонация общения:

Сон приснился вчера: звонит телефон, я беру его и вижу на дисплее лицо Натальи.

Сон приснился вчера: звонит телефон, я беру его и вижу на дисплее лицо Натальи.