НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ С ГЕОРГИЕМ СВИРИДОВЫМ

Метель… Зима… Россия! Смута…

Боже, как же трудно быть Мастером в нашем Отечестве!. ”Время само неумолимо, часто против наших желаний, придает новые оттенки прежним словам и выражениям, а старые делает выспренними штампами. И если три года назад определение “великий композитор Свиридов” (особенно в день его кончины и в поминальные дни) звучало как единственно возможное — хотя так звали его еще и при жизни, — то сегодня это уже риторическая словесная фигура. Но я не “о великом композиторе Свиридове” буду говорить: мне хочется поведать о трагедийной и горькой судьбе творца русского музыкального искусства. Хотя бы слегка свести вас с бытием человека, вся творческая жизнь которого (с дней учебы у Шостаковича) была сплошным преодолением.

Вот лишь один пример. На юбилейном (в честь 80-летия тогда. еще живого композитора) фестивале исполнялась и поэма “Памяти Сергея Есенина”, написанная Свиридовым на стихи рязанского гения. И когда написанная! Автор “Анны Снегиной” и “Москвы кабацкой” еще полузапретен, еще не признан властью, энтузиасты-издатели еще только начинают разбивать черную ледяную плотину на пути есенинской поэзии к народу. А Георгий Свиридов создает музыкальный памятник златовласому певцу России! И вот прошло почти полвека, переменивших в стране едва ли не все, и, наверное, в консерваторском зале девяностых годов многим людям как-то непривычно и странно было слышать исполняемые Большим хором Академии хорового искусства есенинские могучие глаголы времен гражданской войны: “Мать моя — Родина, я — большевик!” Что и говорить, многие современные авторы подобных (песенных, стихотворных и других) в советское время написанных ими произведений теперь открещиваются от них, делая вид, что нет, не писали, не состояли, не участвовали… Но Свиридов, создавший эту “Поэму” во времена для нее неблагоприятные,— нет, не случайно же он в самые атеистические годы творил православные хоралы и распевы. И ныне во многом благодаря ему проходят фестивали Православной музыки. Не отказался он и от “большевистских” нот и слов. Не в его натуре было отказываться от чего-либо, им созданного. И мы слушаем оправленные в свиридовскую музыку горчайшие откровения, выдохнутые в 1919-м: “Опустели огороды, хаты брошены, заливные луга не покошены… Где ж теперь, мужик, ты приют найдешь?” — слушаем мы нашу сегодняшнюю боль, нынешнюю метельную Смуту.

…И все-таки главное, что я хочу поведать на этих страницах, — иное: тот поистине бесценный дар, что был подарен мне, к сожалению, уже в последний год жизни Мастера, — несколько встреч в его доме. Многим было известно, каким строгим “цензором” для подобных рандеву была его жена Эльза Густавовна, как охраняла она творческий покой мужа от журналистов или от молодых композиторов и поэтов, жаждавших показать Георгию Васильевичу свои “шедевры”. И вдруг — именно от нее я услышал по телефону приглашение: “Приходите, Георгий Васильевич вас ждет, вы же рядом живете, на Малой Грузинской, а мы — на Большой, так что стол уже накрыт…”.

Честно говоря, я был потрясен этим приглашением. На многих концертах и музыкальных торжествах мне доводилось видеть серебряный купол головы Свиридова, его строгое лицо в темных очках, был даже ему представлен, но просить его о встрече (а она была очень нужна!) духу не хватало — не та у меня натура. И вдруг — сам его “цербер” (так среди художественном публики порой звали Эльзу Густавовну) меня зовет в гости… Позже-то выяснилась одна из причин — “земляческая”: жена Мастера, хоть и эстонкой была, но в то же время и псковитянкой и, узнав, что автор очерков и заметок о Свиридове — ее земляк, “заочно” потеплела к моему имени. Однако главное было в ином…

В одном из моих эссе, посвященных свиридовской музыке прозвучал пассаж о мальчике, который в дни октябрьского озверения на Пресне в 1993 году стоял в переходе у Зоопарка и среди стрельбы, побоищ, среди кровищи и мата исполнял на флейте “Романс” (из музыкальных иллюстраций к кинофильму “Метель”). Посреди осатанения, крови, грязи и жестокости словно бы волшебный цветок вырастал: лилась мелодия русской красоты и любви, серебряно-чистая, певучая ворожба природной гармонии… “Но никого не остановил этот мальчик. И все-таки он играл”.

“Понимаете, Станислав Александрович, — говорил мне Георгий Васильевич, когда я уже был у него дома, — чем вы меня и Эльзу “зацепили” в этой зарисовке: тем, что выразили главную задачу, главный жизненный долг художника: что бы на свете ни происходило, какие бы трагедии ни гремели — мы должны делать свое дело. Как Шостакович в блокаде написал свою симфонию, как киношники и фотокорреспонденты снимали во время атак, как… как Верещагин делал свои последние этюды на корабле за секунду до взрыва. Так вот и мы должны жить сегодня. Иначе — и мы никто, и народ без нас — еще не народ…”.

Действительно, будь иначе — не был бы я зван Свиридовым в гости: последние годы они жили довольно замкнуто. Стоит ли говорить, что бежал я на эту встречу, как мальчишка на первое свидание. И это, и другие гостевания на Большой Грузинской отозвались в сердце поистине пушкинской метелью…

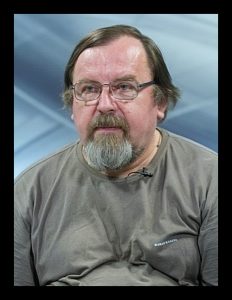

…Когда Георгий Васильевич открыл мне дверь, по-домашнему одетый, в больших белых валенках, сердце мое поневоле сжалось: сдает он, исхудал, поредело серебро волос. Но вот же диво: чем долее шел разговор, тем больше мой собеседник виделся мне совсем иным. Человеком, создавшим целую вселенную музыки, пронизанной метельным духом России. И когда я покидал его дом, во мне жило твердое убеждение, что силы русского человека, когда он одержим творчеством, поистине безмерны. Во мне жило ощущение, что встретился я не с изможденным немощами пожилым человеком, а с богатырем Русской Духовности, исполненным этих небывалых сил, излучающим солнечный, метельный и гармоничный свет. И автору этих страниц была подарена в тот вечер частица того животворящего и родного света — и как же вовремя, и как же целебно пала она на мое сердце, изболевшееся от недавней потери самого дорогого мне человека — моего отца, псковского сельского учителя, почти ровесника Свиридова. И ощутил я ее как частицу отчего света. И во мне поселилось не только преклонение перед Георгием Васильевичем — но и сыновняя благодарность.

…Проще-то говоря, такая сердечная атмосфере охватила меня в свиридовском доме во многом и потому, что я оказался действительно “в гостях” — за добрым и щедрым столом. Эльза Густавовна, хоть и передвигалась на двух полукостылях, однако с помощью своей подруги-соседки устроила вкуснейшее угощение. И разговор пошел по-русски душевный — застольная беседа быть иной и не может. Когда я шел к Свиридовым, то внутренне подготовил, что называется, “ряд вопросов”. Но получилось с точностью до наоборот: груду вопросов обрушили на меня гостеприимные хозяева. Еще в недавние годы, пока Эльза Густавовна окончательно не утратила возможность ходить “без подпорок”, они оба почти каждый год бывали на Псковщине, в местах, где выросла жена Свиридова, и, конечно же, в Пушкиногорье. Вот и расспрашивали они меня оба — что же теперь, после смерти Гейченко, со святыми пушкинскими местами? В каком состоянии заповедник? В порядке ли держится могилка Хранителя на горе Воронич? В порядке ли дом, где он жил долгие годы, тоже более похожий на музей? И многое, касающееся этого заповедного уголка псковской земли волновало чету Свиридовых… В той застольной беседе я впервые увидел Мастера несколько “раскованным” и убедился в том, что он действительно уроженец южнорусской земли (он родился в курском городке Фатеж): настолько острым и порой солоноватым был его юмор.

“Вы разве не помните, что в “Слове о полку Игореве” о нас сказано, — подмигнул мне Георгий Васильевич, — мы, куряне, с конца вскормлены”. Тут Эльза Густавовна стукнула своим полукостыликом по полу: “Георгий, ну как тебе перед гостем не стыдно!” — и пожаловалась мне: “Вы знаете, С. А., бывало, когда они с Гейченко в Михайловском садились за стол и свою трепотню начинали, мы с Любовью Ждалаловной (жена С. С. Гейченко – С. З.) им всерьез грозили: мужики, мы вам сейчас языки поотрезаем!”. Мне же оставалось лишь вздохнуть о том, что не довелось ни разу услышать это “перекрестное” острословие.

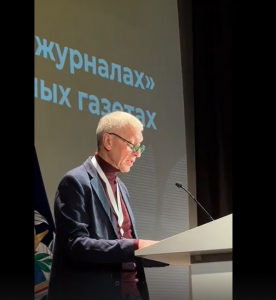

Вскоре я снова побывал в гостях у Мастера: отчасти тому нашлась и деловая причина, одна центральная газета предложила мне взять интервью у него. В тот вечер разговор уже был намного серьезнее, чем первый. Тот разговор был нужен мне и, что называется, по личным творческими причинам. Дело в том, что при первой встрече я подарил Свиридову несколько своих поэтических книг. И, простите за нескромность, мне приятно было слышать от любимейшего художника музыки добрые (быть может, преувеличенно-добрые) слова о некоторых страницах этих книг.

Но главная тема беседы в тот вечер была все же иной: о трагических судьбах российских творцов музыки в XX веке. Георгий Васильевич буквально потряс меня несколькими своими откровениями. “Вы, конечно, Станислав Александрович, знаете и любите Шостаковича, это мой учитель. Так я вам прямо скажу, в те самые годы, когда начал расцветать его гений, я знал еще двух-трех мастеров не меньшей силы и музыкальной чуткости, которые, ей-богу, Дмитрию Дмитриевичу ни в чем не уступали”. Естественно, я спросил: а где же они? “Сгинули!” — был свиридовский ответ.

Затем Мастер продолжил: “Вы, я вижу, неплохо относитесь к Свиридову. Так вот что я вам скажу: и в дни моего дебюта, и когда я уже всерьез работал — таких Свиридовых, ну, десятка полтора было в музыке!” И, отвечая на мой недоуменный взгляд, сказал: “Тоже сгинули! Причем это вовсе не значит, что их расстреливали или сажали, хотя и без этого не обходилось… А чаще всего у нас на Руси бывает иначе: свои травят своих, верней — давят тех, кого считают хотя бы не совсем “своими”, либо — соперниками. Способов здесь масса, Бахус — не последний из них. Вам фамилии нужны? Они вам ровным счетом ничего не скажут… (Хотя кое-какие имена хозяин назвал и о кое-каких судьбах поведал, но это — тема отдельного разговора. — С. 3.). Так что пушкинская метель, которой вы так восторгаетесь, хоть и вселенную гениев породила, но и похоронила их в себе тоже немало…”.

“Сами друг друга едят!” — чисто по-женски, вздохнув, заключила Эльза Густавовна.

А уже самую последнюю встречу (произошедшую в октябре 1997 года) с Г. В. Свиридовым, незадолго до его кончины, я назвал бы без всякой иронии торжественным словом — “гимнической”. Тому — тоже своя, нешуточная причина.

Кстати, в эти дни, когда музыковед Александр Сергеевич (бывают же совпадения) Белоненко, племянник Мастера, беззаветно с детства влюбленный в творчество своего старшего родственника, посвятил свою жизнь разбору многопудовых папок с доселе неизвестными произведениями Мастера, а также множества аудиокассет, на которых звучит его голос, его импровизации и его мудрейшие откровения (часть из них вы можете услышать в передачах радиостанции “Орфей”), — сегодня наконец стал бесспорным факт, что в начале 1960-х Свиридов и Твардовский создали свою версию гимна союзной тогда Державы. Почему это произведение не рассматривалось в “высших сферах” и не было хотя бы обнародовано — тоже предмет особого разговора, так же, как и особой дискуссии на тему — каким быть гимну сегодняшней Росси. Необходимой заметить, что попытка создания двумя гениями музыкальной эмблемы страны многие годы была своего рода “легендой” меж художниками музыки и слова: ни тот, ни другой соавтор об этом их совместном труде не проговаривались — видимо, слишком больно было, не говоря о прочих причинах… И вот осенью 1997 года я оказался на даче Свиридовых в подмосковной Жуковке; замечу, что это была госдача — своей, личной у прославленного художника музыки, лауреата Ленинской и Государственных премий не было никогда. Георгий Васильевич только что (на пару с Галиной Улановой) стал почетным гражданином Москвы — к ее 850-летию, — но веселее почему-то от этого не выглядел. Даже напротив… Но встретили они меня с Эльзой Густавовной по-прежнему сердечно и приветливо, тем более узнав, по какому поводу я ним приехал. Повод же был совершенно профессиональным: Свиридов потребовался мне как рецензент. Вместе с ведущим псковским композитором Николаем Мишуковым мы написали гимн нашего родного древнего города. Нужны были два отзыва “авторитетов” — на слова и на музыку.

Естественно, что до этого кассету с концертным исполнением гимна прослушал “дядя Степа” и, своим знаменитым фальцетом сделав несколько дельных замечаний, написал на полях текста в целом одобрительную рецензию, после чего рекомендовал мне обратиться к Свиридову, что я и решил сделать. Хотя было тревожно: как-то воспримет ветеран произведение такого рода?

…Прослушав несколько первых строк гимна, Мастер попросил заново “прокрутить” их (“Там, где к Великой мчится Пскова, /Там, где Россия в людях жива, /Встал наш любимый город седой, /Вечно хранимый Ольгой Святой”). Потом прослушал всю песню… Затем повернулся к жене: “ну, как по-твоему, Эльза?” Та, немного помолчав, сказала: “По-моему, это — Псков!” — “Да, — помедлив, прохрипел Свиридов, — вам с Мишуковым удалось создать в этой песне главное — музыкальный псковский герб. Все остальное — лирика. А приметы герба должны быть, и они у вас обоих получились. И важнее всего тут запев, зачин”. После чего сделал еще рад профессиональных советов и написал краткий, но невероятно красноречивый отзыв…

Это, видимо, и стало главной причиной того, что сегодня гимном одного из древнейших русских городов стала песня талантливого псковского художника музыки на стихи автора этих заметок.

…Но на том наша последняя встреча не завершилась. К тому времени в периодике уже появились главы моего “святогорско-пушкинского” романа “У подножия Синичьей горы”, среди которых была и глава о Свиридове — именно как о композиторе-пушкинианце. И в ней я, в частности, писал о том, как вожделенно и с какой боязнью мечтают многие поэты написать слова стихов к “Романсу” из музыкальных иллюстраций к фильму “Метель”[1](1). И вот надо же — ко времени той встречи, буквально накануне ее, у меня появился черновой вариант стихотворения на эту музыку… И, преодолевая совершенно мучительную, почти мальчишескую робость, я попросил Мастера выслушать мое стихотворение. Он придвинулся ко мне и опять позвал Эльзу Густавовну. То, что вы сейчас прочитаете — что называется, “беловик”, а я читал Свиридову далеко не окончательный вариант текста, однако разницу меж этим и черновым вариантом я не могу назвать большой: суть произведения там уже звучала:

Царит метель в моей стране.

Весь год метет она — и даже летом

Кружится пух. А по весне

Заметены сады вишневым цветом.

И снегопад, и звездопад…

И золотой листвы летучий терем.

Звенящий свет. Мятежный взгляд.

И — сердце русское горит в метели.

Метель — навек. Метель — повсюду.

И над серебряным лесным простором

Звенит-поет живое чудо,

Свеча любви моей — Святые Горы…

Метель — судьба. Метель — подруга

В морозной нежности, в разгульной силе…

“Оставьте мне метель да вьюгу”[2] —

Да песню вольную в полях России.

И смерти нет сердцам людским!

И дышат радостью снега и взоры,

Когда влюблен, когда любим.

И сквозь метель видны Святые Горы…

Признаюсь: редко можно было наблюдать столь буквальное осуществление метафоры: люди обратились в слух. Эльза Густавовна просто вздохнула: “Ах, Святые Горы, побываем ли мы когда-нибудь там снова!..” А Георгий Васильевич нежданно сняв свои черные очки, что-то прошептал про себя, а потом кратко заметил: “Ну что же, мне кажется, вы кое-что в пушкинской “Метели” поняли, уловили, ощутили”. И вдруг, редкостно широкой для него улыбкой озарив свое горько-суровое лицо, добавил: “да и во мне тоже!”.

То был последний раз, когда я увидел улыбку Свиридова. И вообще я его больше не видел никогда, ни живым, ни, как говорится, во гробе сущим… В горчайшие январские дни 1998 года я не смог приехать в Москву и проводить любимейшего гения музыки в последний путь: в Пскове я готовился встретить печальнейшую дату — годовщину со дня смерти моего отца. И чувство сиротства стало еще горше. Из мира уходят те, благодаря кому он нам являлся отеческим миром.

…Горько и больно было видеть и слышать, как в радиоэфире и особенно в “ящике” сообщалось об этом скорбном событии. Ведущие новостей словно бы “отбрыкаться” поскорей хотели от памяти о Свиридове, “отбояриться” от последнего поклона. Чаще всего бормотали нечто невнятной скороговоркой: да, великий, да, сумел встать выше “проклятого” режима (а кое у кого все-таки проскальзывало и тут сладострастно-мстительное: но ведь служил же ему, режиму, не бунтовал против тоталитаризма). О, логика пигмеев и холуев!.. Подобное событие, уход такого человека в другом, уважающем себя государстве стало бы причиной многодневного траурно-сугубого поклонения (как то было во многих странах, например, когда не стало Герберта фон Караяна).

Но куда там! Несколько минут сообщений, чаще всего лицемерно-постной говорильни, а там — скорее! опять! — целыми часами обычная теле- и радиочушь и грязь. И даже наши прославленные “народно-оппозиционные” газеты вроде “Завтра” тоже по-настоящему не откликнулись на это горькое событие — не до того, надо печатать материалы о борьбе с “оккупационным режимом”…

Последнее. Летом того же 1998 года в Питере состоялся в стенах Капеллы огромный литературно-музыкальный вечер. На нем среди почетных зрителей я увидел прекрасного лирика музыки Валерия Гаврилина. К моей великой радости, после окончания вечера он подошел ко мне, обнял и, сказав спасибо за главу о Свиридове из “Синичьей горы”, произнес лестное и радостное для меня предложение: “Станислав Александрович, я сейчас невероятно занят, а вот сразу после Нового года давайте встретимся и напишем вместе что-либо о нашем Георгии Васильевиче!” Надо ли говорить, с каким теплом в сердце уходил я с этого вечера…

Но прошло полгода — из мира ушел и Гаврилин, едва ли не единственный продолжатель “Античной музыкальной России”, державшейся на Свиридове, продолжатель движения его художественного мира.

Боже, как трудно быть Мастером на Руси!

Зима, метель… Россия! Смута…

…Но сквозь метель видны Святые Горы!

Примечания:

[1] Слова к “Романсу” были все-таки написаны. Георгий Свиридов принял их. Читайте: Алексей Сергеев “Романса звук прелестный”

[2] Строка А. С. Пушкина