Владимир Клевцов

Литературные портреты

Валентин Курбатов

Несколько лет назад мы возвращались с Курбатовым на пригородном поезде в Псков из Черняковиц, где находились, хотя и на расстоянии, наши дачи. Валентин Яковлевич был в хорошем настроении, а оно всегда сопровождало его, более жизнерадостного человека на людях было трудно найти, и он принялся рассказывать о своем появлении на свет.

Читаю в биографии: «Родился в 1939 году в Салаван Ульяновской области». Скорее всего в этом неведомом Салаване он был зарегистрирован и выдано свидетельство о рождении, а на самом деле, по его словам, родился он в сторожке на железной дороге, где отец служил обходчиком пути.

— Мама никак не могла разродиться, — рассказывал Валентин Яковлевич, — в голос кричала, ей вторила из-за загородки в углу комнаты наша коза, которая тоже ждала пополнения. За окном шел холодный проливной дождь, в сторожке дуло, отец был где-то на обязательном обходе. Одуревшая от усталости акушерка металась от матери к козе и со слезами только просила: «Миленькие, рожайте, миленькие, рожайте».

Тут, хлопнули двери, и появился отец, с мокрого плаща текла вода. Увидев непорядок и оценив обстановку, он со всех сил гаркнул: «Это что еще за бабьи вопли, а ну, цыц!»

От громогласного крика его или от страха, в то же мгновение все и случилось. И я появился на свет, и козленок. И не успел еще отцовский рык стихнуть в стенах маленькой сторожки, как к нему добавился и мой плач, и «беканье» козленка…

Подобных историй, где все было парадоксально, неожиданно, смешно, я наслушался почти за полувековое наше знакомство множество. В молодости, не без основания, я считал поведение Курбатова позой, актерством, тем более, что окончил Валентин Яковлевич ВГИК, отделение киноведения, жил вместе с будущими актерами, с их бесшабашным актерским бытом, шутками и приколами. И думается, там он был в своей среде, более того, во многом задавал тон, являясь, в отличие от некоторых косноязычных, блестящим оратором и рассказчиком.

После школы и действительной службы на флоте, Курбатов в 1964 году приехал в Псков, и с этого момента начинается его формирование, как личности, того, что со временем сделает его выдающимся критиком и писателем.

Сначала это была работа в областной комсомольской газете «Молодой ленинец», где царил дух свободы и равенства, все говорили друг другу «ты», устраивали посиделки и праздники, рассказывали политические анекдоты, писали, насколько возможно, смело и раскованно (по себе знаю, сам отработал в «МЛ» 12 лет). И конечно, шло негласное, не объявленное, но настоящее соперничество с партийной «Псковской правдой»: чьи журналисты значительнее, кто лучше, интереснее и острее пишет. Когда у меня в 1985 году в Москве вышла первая книга рассказов и я пришел подарить ее Курбатову, он воскликнул:

— Жаль, что ты не работал у нас в шестидесятые годы. Как умыли бы мы тогда «Псковскую правду». Мол, наши корреспонденты книги в Москве издают, а у вас что? А ничего, пустое место!

По рассказам «младоленинца» той поры, великолукского прозаика и краеведа Николая Новикова, работавшего собкором по южному округу, газете была выделена ведомственная квартира, где постоянно жили двое холостяков – Курбатов и Сергей Акимович Мельников. Раз в месяц Новикова вызывали в Псков на большое редакционное совещание и финансовой отчетности.

— Я тоже ночевал в этой гостевой квартире, — говорил Новиков, заранее начиная улыбаться. – Думаю, Валя с Сережей с нетерпением ждали моего приезда, потому что к ним двоим добавлялся третий, а там, где трое, само-собой без застолья не обойтись. Мельников был на костылях, сидел дома и готовил закуску, а мы с Валей по очереди бегали в магазин.

Курбатов остался верен тому журналистскому «младоленинскому» братству до конца. И когда годы спустя случалось непоправимое, говорил мне: «Ты Славу Кима знал? Вчера умер», или «На днях Сережа Мельников умер, а я был в отъезде, не смог сходить на похороны». И чувствовалось, даже по голосу, что он воспринимает это как личную трагедию.

Большое влияние на молодого Курбатова оказал, без сомнения, писатель Юрий Куранов, переехавший в Псков из Костромской области в 1967 или 68 году. Куранов тогда уже имел литературный вес, как писатель нового времени и, случалось, печатался в сборниках современной прозы вместе с начинающим Василием Шукшиным и состоявшимся Казаковым. Встречавший его на вокзале среди других Курбатов сказал тогда Юрию Николаевичу:

— Я читаю только двух современных писателей, двух Юриев – Казакова и Куранова.

А потом попросил, если, конечно Юрий Николаевич позволит, отнести его домой на руках.

Куранов любил вспоминать этот случай, шутливо-нагловатую напористость молодого критика. Но вскоре убедился, насколько тот серьезен, умен, образован, восхищался его трудолюбием, упорством и всем советовал брать с него пример.

Разница в возрасте между ними была в восемь лет, но одновременно и целая эпоха. Куранов родился в Ленинграде, в семье, связанной с искусством (отец – заместитель директора Эрмитажа, мать – художник), пережил арест родителей, воспитывался в Сибири у бабушки и дедушки, хорошо помнил военные годы, и Валентин Яковлевич, вступивший во взрослую жизнь в достаточно благополучные пятидесятые годы, когда дороги были открыты.

С Александром Бологовым, почти ровесником Куранова, Валентин Яковлевич запанибратски дружил всю жизнь, а с Курановым, при внешней дружбе, держал дистанцию ученик-учитель, многому у него учился и всегда был рядом. Куранов получил творческую дачу в селе Глубокое Опочецкого района, туда же на лето перебирался и Валентин Яковлевич, проживая со своей супругой в старенькой баньке, заросшей кустарником до самой крыши. К этому времени он, кажется, уже уволился из газеты и перешел на «свободные хлеба», зарабатывая на жизнь только гонорарами. Приходилось помногу писать, и, хотя печатали Курбатова охотно, заработки все же были случайными.

Я тоже порой живал на курановской даче. Валентин Яковлевич иногда появлялся там по утрам, купался в озере, но быстро уходил, говоря:

— Надо работать. На сухую корочку зарабатывать.

Там я с ним и познакомился летом 1973 года. Относился он ко мне снисходительно, но и благосклонно, как к ученику Куранова, этакому баловню судьбы, который еще ничего на написал, но возможно со временем и напишет. Но тем не менее не Куранов, а Валентин Яковлевич через несколько лет ввел меня в литературу. Именно он по собственной инициативе рекомендовал один рассказ и несколько миниатюр в престижный московский еженедельник «Литературная Россия», и через два месяца в новогоднем номере все было опубликовано. Помогал он мне печататься в газетах и журналах и позже.

* * *

Мало сказать, что Курбатов был человеком занятым. Он был словно надолго заведенный часовой механизм, никогда не дающий сбоя. Сколько людей приезжало к нему из других мест, сколько приходило своих. А если гостей не было, он сам с кем-нибудь встречался. Позвонишь ему домой, супруга или мама отвечают:

— Валя сейчас в Сибири, в Москве, живет в Пушкинских Горах, у Васильева в Борках, ушел в церковь, встречается в Союзе писателей с Бологовым…

А ведь надо было еще заниматься домашними делами и, главное, писать. Оставаться наедине с собой, размышлять, набрасывать на бумаге своим быстрым почерком предложение за предложением.

Бывало придешь к нему, а жил он уже в новой квартире на Завеличье, и по какому-то домашнему уюту в фигуре, мягкой походке, отвлеченному взгляду поймешь, что он сейчас писал, а ты отвлек его от работы. И тут он вдруг радушно заулыбается, заговорит, пригласит гостя в комнату.

Гости обычно размещались на диванчике. Валентин Яковлевич, беседуя, иногда присаживался рядом, но чаще за стол у окна, выходящего на балкон. Впрочем, беседа не всегда получалась. Иногда она ограничивались тем, что гость спрашивал о чем-то с чем пришел, а Валентин Яковлевич начинал говорить. Это были настоящие устные рассказы, блестящие по форме, яркие по языку и образности, полные страсти, юмора или трагизма. И когда рассказ достигал своего накала, вершины – Курбатов вставал и говорил уже стоя.

Гость, слушая, впитывал сказанное, как губка. Хотелось слушать дальше, но чувствовалась и усталость, губка насыщалась и прервать рассказчика можно было только одним способом – задать новый вопрос.

— Я смотрю у вас на стене висит новая картина. Раньше ее не было, — спрашивал, к примеру, гость.

Нисколько не смущаясь, что его прервали во время самого разбега, Курбатов тут же начинал рассказывать и о картине, как она к нему попала, о самом художнике, вспоминать какие-нибудь веселые или грустные истории из его жизни. И все повторялось.

Но бывали беседы и на равных, особенно, если вспоминалось что-то общее, какие-нибудь события, пережитые вместе. Но обычно такие беседы проходили уже на кухне.

* * *

Однажды Курбатов рассказал, как он, будучи корреспондентом «Молодого ленинца» получил редакционное задание и поехал в свою первую командировку:

— Приехал в колхоз, беседую с молодым парнем, трактористом: сколько гектар он вспахал, да сколько зерновых посеял. Тракторист покорно отвечает, а потом сам интересуется: «А ты кто такой будешь? Инструктор из райкома?» «Я журналист!» — отвечаю ему с гордостью. Парень молчит, переваривая сказанное, видимо чувствуя мою гордость, и сам отвечает с восхищением: «Это сколько же надо слов знать, чтобы написать целый журнал».

Каюсь, этот эпизод я без спроса использовал в своем рассказе «Цыганская коммуна», через несколько лет признался в содеянном, на что Курбатов шутливо заметил:

— Вот и хорошо, хоть на что-то я сгодился.

Уже сам работая в газете, не раз, интересуясь, просматривал подшивки «Молодого ленинца» за шестидесятые годы, но фамилии Валентина Яковлевича под статьями почти не встречал. Возможно, он пользовался псевдонимами, это часто практикуется. Единственно, где неизменно появлялась его фамилия – под рецензиями на новые кинофильмы. Сначала в газете шла реклама, что в кинотеатре «Победа» или «Октябрь» демонстрируется такой новый фильм, потом фотография, а еще ниже и сама рецензия. Написана рецензия была киноведом Курбатовым специфическим, профессиональным языком, рассчитанным тоже на профессионалов, а не на обычного зрителя, так что, думаю, обычный зритель до конца и не понимал, о чем этот фильм, стоит или не стоит вообще на него идти.

* * *

В мое время в газете еще оставались журналисты, работавшие вместе с Курбатовым. Они и поведали о тогдашнем редакционном увлечении спиритизмом.

Оставались вечером после работы, выжидали время, зашторивали окна и вызывали «духов». Технических подробностей не помню, но были, наверное, и стол, и кружок спиритов вокруг стола, зажженные свечи, дрожавший свет которых мелькал по напряженным и взволнованным лицам. И был классический набор вызываемых «духов»: Наполеона, Александра Македонского, Сталина, Ивана Грозного, умерших знакомых и родственников. Их спрашивали, они тихо и мирно отвечали, иногда, правда, невнятно и загадочно.

Валентин Яковлевич однажды вызвал «духа» Пушкина и поинтересовался, правда ли, что тот сидел на столе в присутствии императора Николая Первого? На этот раз «дух» взбунтовался и ответил трехэтажным матом, Курбатов, по словам очевидцев, был смущен и растерян.

Впоследствии, человек верующий и воцерковленный, Валентин Яковлевич конечно понял, кто на самом деле ответил ему вместо «духа» поэта, но тогда все-таки был смущен и растерян.

* * *

Александр Бологов не раз выказывал обиду, что Курбатов ничего не пишет о псковичах, имея ввиду в том числе и себя. Это не совсем так. Валентин Яковлевич много писал о С. Гейченко и Лауреате Ленинской премии публицисте и писателе И. Васильеве. Но это были люди всесоюзно известные, далеко не обделенные критикой и юбилейными статьями.

Бологова это, конечно, задевало. К тому же, как могу судить, они были лучшими друзьями – вместе семьями ездили в отпуск, ходили на корт играть в теннис, вместе отмечали праздники, всегда держались рядом и защищали друг друга. Курбатов относился к Бологову заботливо, с некоторой долей иронии, как, впрочем, относился ко всем, кто вызывал у него дружеские чувства. А когда Бологов постарел и стал терять память, какой сыновьей чуткостью, какой заботой окружил он его и всем нам говорил на писательских собраниях:

— Навестите Александра Александровича, кто может, он дома совсем один.

Сам он в это тяжелое для Бологова время бывал у него по два три раза на неделе.

Но все же Курбатов был писателем псковским и сегодня мало кто знает, какое самое живое участие принимал он в работе писательской организации. И как приветствовал рождение новых талантов.

В начале восьмидесятых годов на Псковском литературном небосклоне возникла школьница из Бежаниц Елена Глибина. Открыл ее, будучи в командировке, тогдашний заведующий отделом писем «Молодого ленинца» Володя Толкачев и напечатал стихи в газете. Стихи поразили всех. Это были глубокие, прочувствованные сердцем и уже совершенные пор форме стихи, не школьницы, а сформировавшегося поэта. Валентин Яковлевич, прочитав, только и говорил о Глибиной – и на собраниях, и в личных беседах.

Потом она приехала к нам в редакцию, и мы были поражены еще больше – выглядела она робкой, растерянной, как будто сама не понимала, как могла решиться на такой отчаянный шаг добраться до Пскова.

Вскоре мне пришлось сопровождать ее в Москву на совещание молодых писателей, и это состояние робости и растерянности только усилилось. Поездка была для нее сродни открытию Колумбом Америки. Ехали мы в общем вагоне, спали сидя, и когда я ночью уходил покурить, она отправлялась следом в грохочущий тамбур, боясь, наверное, потерять меня из вида.

Валентин Яковлевич говорил о Лене и со своими московскими приятелями и то, что дело не пошло дальше, не его вина, а скорее самой Глибиной, точнее ее застенчивой скромности не лезть вперед, не заявлять о себе, не толкаться в литературном предбаннике, расталкивая соперников. Много позже я встречал ее в Бежаницах, куда они приезжала погостить к матери. После окончания Великолукского сельхозинститута, она работала где-то в Ленинградской области, на животноводческом комплексе, вышла замуж, имела детей и была совершенно счастлива. Стихи она уже почти не писала. Только через пару лет, уже по настоянию Бологова, она издала сборник своих стихов.

С восторгом было принято Курбатовым и появление Елены Родченковой из Новоржева. Не понимаю, чем привлекла Валентина Яковлевича ее первая маленькая книжка, изданная, наверное, там же, в Новоржеве на газетной бумаге, которую он раздавал почитать всем желающим. Но видимо что-то узрел в ее стихах, потому что уже вторая и третья книги показали, что в литературу пришел настоящий и, главное, по духу истинно русский поэт. Ее приняли в Союз писателей, она собиралась переезжать в Псков, но не сложилось из-за жилья. Сейчас живет в Петербурге, много пишет, помимо стихов, еще прозу и публицистику.

В разные годы на моей памяти (извиняюсь, если кого не припомню или просто не знаю), Курбатов высоко оценивал творчество поэтов Кононова и Артема Тасалов, приветствовал приход в литературу Игоря Смолькина, любил прозу Сергея Панкратова.

На презентации очередного альманаха «Скобари», не самого удачного, Валентин Яковлевич сказал:

— Средненький вышел сборник. Могу отметить лишь двух-трех авторов.

И назвал, в числе прочих, рассказ Сергея Панкратова. Сергей, переживал в то время творческий застой и неуверенность в себе. На презентации его не было, и когда я передал ему слова Курбатова, воодушевился необыкновенно и все просил повторить дословно, что же сказал Валентин Яковлевич.

* * *

Принято считать, что человеку столько лет, насколько он себя ощущает. И еще, как оценивают его возраст окружающие. Мне, например, на всем протяжении нашего знакомства, он подсознательно казался человеком сначала очень молодым, потом моложавым и уже в конце, начинающим стареть. И только на его восьмидесятилетии с горечью осознал – да, это старость.

Разве отчасти не мальчишеством можно объяснить его поведение при первой встрече с Курановым, а ведь ему в ту пору было уже около тридцати.

После женитьбы, Валентин Яковлевич жил в однокомнатной квартире в районе улицы М. Горького. Мы с Курановым иногда приходили к нему домой, заходил я и один. У него были две театральные рапиры, и тогда, выпив немного, мы с ним самозабвенно фехтовали, как дети, изображая мушкетеров. А разница в возрасте у нас была довольно значительная: я появился на свет, когда Курбатов должен был уже учиться в старших классах.

Вспоминаю лето 2000 года, День города, в толпе гуляющих по улицам встречаю Валентина Яковлевича. Он весел, его просто распирает от счастья и, видно, с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться.

— Я уже на пенсии, — поделился он радостью, — и уже несколько месяцев получаю деньги. Понимаешь, странное ощущение – ничего делать не надо, а денежка, пусть и небольшая, капает и капает.

И на самом деле, для великого труженика Курбатова, это было ощущение невероятное. А я с изумлением подумал: «Какая пенсия, ему еще и пятидесяти не дашь».

Тоже самое мне подумалось и позднее. Мы вместе ехали на дачу, сошли в Черняковицах и сначала отправились на мой участок, а потом к нему. По дороге остановились у ларьков, где дачникам продавали продукты.

— Может пива возьмем? – спросил я.

— Пива больше не пью, болею, старость. Семьдесят лет.

Я с недоверием посмотрел на него – так не вязалась старость с его бодрым настроением, его сильной и решительной походкой человека, способного с легкостью пройти десяток верст.

— Неужели семьдесят?

— А ты посчитай.

* * *

В Пскове и области не было, наверное, ни одного интересного и значительного человека, с которым Валентин Яковлевич не был бы знаком: Псково-Печерские настоятели, старцы, писатели, художники, иконописцы, реставраторы, журналисты, издатели, музейщики, чиновники всех рангов, включая губернаторов. Помню, он много рассказывал о Савелии Ямщикове, которого безмерно уважал и ценил, и памятник которому сейчас стоит в Пскове. Или о реставраторе и кузнеце Всеволоде Смирнове, как они, среди разговоров об искусстве, попивали водочку из рюмок в виде унитазов.

Наверное, и в России не было ни одного известного человека, с которым он не был бы знаком, а если не знал лично, то слышал наверняка. Сюда надо включить и людей простых, но тоже интересных. Даже когда министром культуры назначили Швыдкого, выяснилось, что они с Курбатовым учились вместе во ВГИКЕ – или на одном курсе, или даже в одной группе. И когда Валентин Яковлевич вспоминал министра, у него было такое выражение лица, словно он хотел сказать: «Этого мне еще не хватало».

А сколько книг с подписанными посвящениями приходило к нему от писателей, особенно молодых, надеющихся на его рецензию. Когда книг скапливалось много, он складывал их в стопку и относил в дар областной библиотеке.

В сферу его внимания попадали люди не только близкие его интересам, но и те, кто отличался чем-нибудь необыкновенным, выдающе-особенным, к примеру, даже своим происхождением.

В этой связи вспоминается один случай. Будучи в Западной Германии накануне распада СССР, мне удалось взять интервью у Великой княжны Романовой, пра-пра-правнучки императора Николая Первого, и работающей на Дюссельдорфском радио (ее родство проверено и доказано). Это была примерно сорокалетняя женщина, темноволосая, круглолицая, этой округлостью лица немного похожая на другую свою родственницу – Екатерину Великую.

Дело в том, что Великая княжна, чувствуя постоянный и пристальный к себе интерес и внимание, ни разу в жизни не давала никому интервью, и это была ее первая беседа с журналистом. Русский язык она не знала, разговор шел через переводчика, но человеком была, как и положено, православным, верующим и по воскресеньям летала на самолете в Кельн на службу в православный храм. Говорила она о том, о чем все тогда говорили – о перестройке, об окончании холодной войны, о том, что скоро Россию примут в дружескую семью европейских государств.

Приехав домой, интервью я опубликовал, и оно случайно попалось на глаза Валентину Яковлевичу. Оказывается, он уже давно слышал о Романовой, живущей в Дюссельдорфе, и попросил с ней познакомить.

— Не могу, я сам ее едва знаю.

— Как же она тогда согласилась на интервью?

— Так уж вышло. Сам не знаю.

Причина, думается, была в том, что я приехал из СССР, а до этого к ней русские журналисты просто не обращались.

* * *

Не помню, когда Валентин Яковлевич начал стричься «в кружок» или «под горшок». Мне кажется, что всегда, но это, наверное, не так. И если не ошибаюсь, не путаю, стригся он дома. Кажется, говорил в безденежные девяностые годы:

— Мне парикмахерские не по карману. Дешевле купить хотя бы ручную машинку. Машинку я купил и стрижет меня жена.

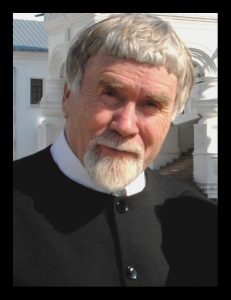

В старости его волосы все еще были густыми, в старости же и поседели, и это ему шло. Носил он обыкновенно темный сюртучок-китель без воротника, наглухо застегнутый на все пуговицы, делавшим его похожим на интеллигента чеховских времен.

С тех пор эта прическа «в кружок» накрепко запечатлелась в моей памяти с Курбатовым, с его мягкой, легкой, чуть крадущейся походкой, какой он подходил к знакомому, уже издали начиная улыбаться, готовясь сказать что-нибудь доброе, ободряющее или, наоборот, ироничное. Молодого красавца Сережу Панкратова он иногда встречал словами из лесковского «Левши»: «А, вот и появился Апполон Полуведёрный» — и Сережа не знал, гордиться ему или обижаться. Меня молодого называл скромнее – «Соколовым-Микитовым» — в честь моего любимого тогда писателя.

При разговоре Валентин Яковлевич обычно слегка сутулился и склонял к собеседнику голову. Вызвано это было, наверное, тем, что большинство собеседников было ниже его. Сам он был рослым, а в послевоенной, разрушенной, голодной стране так вообще мог считаться гигантом (недаром на флоте служил).

Пальцы на его руках на вид были очень крепкие, мускулистые, цепкие. Трудно было поверить, что такой рукой только пишут. Это был рука рабочего человека, только ухоженная.

* * *

Валентин Яковлевич рассказывал, как пишет. Писал он, по крайней мере, до последнего времени, а скорее всего до конца, от руки, справедливо полагая, что существует неразрывная, даже животворящая связь между головой-умом, сердцем-душой и рукой, выводящей строки. Что пишущий на компьютере эту связь рвет, теряя что-то важное.

Всякий литератор, особенно прозаик, знает, что в момент вдохновения в голову с разных сторон слетаются образы, мысли, даже готовые предложения, порой не связанные непосредственно с эпизодом, над которым он сейчас работает. И он лихорадочно записывает все это на случайно попавших под руку листках, на каких-то обрывках, листки эти разбросано валяются на столе, от неосторожного движения планируют на пол, теряются. Находить их потом приходится с большим трудом, а еще труднее разобрать свои же торопливые каракули. Уходит время, уходит и вдохновение.

Возможно в молодости Курбатов тоже сталкивался с подобной неразберихой, но нашел выход.

— Я в амбарных книгах пишу, — заявил он как-то.

Признаться, я не очень поверил – как-то не вязался утонченный, ухоженный критик и литератор с таким грубым предметом, как амбарная книга. Но Курбатов тут же достал из ящика и выложил на стол самую настоящую амбарную книгу – большого формата, в рыхлом картонном переплете, с разграфленными страницами из серой грубой второсортной бумаги. Такие книги раньше, да, наверное, кое-где и сейчас, были на каждом складе, куда кладовщик заносил поступление и отпуск товаров, их наименование, вес, цену и т.д.

Процесс писания происходил следующим образом. Курбатов открывал две чистые страницы – левую и правую. В левую он заносил предварительные наброски, заготовки, возникшие мысли, и когда все это начинало приобретать цельную картину, возникало что-то осмысленное и законченное, переносил все на правый лист.

Он раскрыл и показал исписанные листы. На левой стороне строчки напоминали бегущие по камням ручьи. Они сворачивали налево и направо, взлетали птицей вверх и падали водопадом вниз. На правом листе строчки-ручьи бежали почти ровно.

— Очень удобно, — сказал Курбатов. – И никакого вороха бумаг.

* * *

И все-таки в молодости Валентин Яковлевич часто грешил актерством, люди, мало его знающие, считали его чуть ли не балагуром-весельчаком. Но это была лишь внешняя сторона, была и другая, внутренняя. Куранов, любивший Валентина Яковлевича и с удовольствием рассказывающий о его чудачествах, эту внутреннюю сторону хорошо знал и не раз говорил:

— Попомните мое слово, из всех здесь сейчас пишущих, он первым добьется успеха. Со временем станет большой личностью.

Так и вышло.

А я сейчас расскажу об одном его чудачестве, чему был свидетель. Как-то Валентин Яковлевич спросил меня, работавшего на ипподроме, можно ли ему покататься верхом на лошади.

— Конечно, можно.

Мы сговорились и в назначенное время я вышел его встречать. Самым удобным способом попасть в то время на ипподром было пройти через Летний сад, спуститься к Пскове, перейти деревянный мост и подняться заброшенным Немецким кладбищем к центральным ипподромным воротам.

Курбатов не опоздал и вскоре я увидел его идущим по широкой кладбищенской тропе. Перед собой он держал раскрытую книгу и, видимо, читал. Иногда его заносило в сторону, он поднимал глаза, выравнивал направление и снова углублялся в чтение.

— Совсем нет времени на книги, — со смехом пояснил он. – Хожу я сейчас много, вот и решил совместить чтение с ходьбой.

— А как же через дорогу переходить. Кругом машины.

— Ну, тогда я книгу убираю.

Я заседлал «орловку» Копанку, лошадь спокойную, он проехал, где шагом, где трусцой, два верстовых круга. И когда уходил, уже в обратном направлении, — через Немецкое кладбище вниз к Пскове, — снова раскрыл книгу, и можно было только догадываться, как смотрели и что думали о нем прохожие.

* * *

Валентин Яковлевич долгие годы приятельствовал с Александром Стройло, считая его, совершенно справедливо, большим и самобытным художником. Мы с Сашей и сами знакомы несколько десятилетий и недавно он мне сказал:

— А я ведь писать начал, — и, заметив мой изумленный взгляд, добавил: — Книжки пишу. Показал недавно Курбатову, он хвалил. Но мучают меня сомнения, что он просто пожалел меня, сказал так, чтобы успокоить. И у меня к тебе просьба. Ты при встрече с ним поинтересуйся, как он на самом деле относится к моей прозе. Не прямо спроси, а как-нибудь исподволь, похитрее, он тебе скажет, а ты передашь мне.

Я пообещал и обещание не выполнил. Встречаясь с Курбатовым, забывал спросить, хотя мне и самому было интересно. Потом спохватывался, откладывал до следующей встречи, и снова забывал.

Было это незадолго до смерти Валентина Яковлевича. Но одно могу сказать точно – Курбатов был лишен в литературе комплиментарности, был правдив. Если говорил хорошо, так и считал на самом деле, если говорил плохо, тут он не щадил автора, даже если это был знакомый, и порой давал жесткие оценки.

А оценки бывали для авторов действительно жесткие. У нас в «Молодом ленинце» работал корреспондентом Всеволод Рожнятовский, он писал сложные, малопонятные неискушенному читателю стихи, которые сто с лишним лет назад, еще до революции, назывались общим словом «декадентские». В редакции Севу любили, но считали человеком не серьезным.

Однажды он попросил меня показать стихи Курбатову.

— Может лучше Александру Гусеву, — поосторожничал я, зная Гусева человеком мягким и чутким.

— Лучше Курбатову.

Стихи я отнес и с тех пор каждое утро Рожнятовский встречал меня на работе вопросительным взглядом. И было понятно почему – начинающий автор всегда пребывает в сомнениях относительно своего дара, или наоборот, в мечтах возносит себя, и Всеволоду не терпелось узнать мнение известного критика. Через неделю он не выдержал:

— Слушай, сходи к Курбатову, узнай.

Я сходил и был обескуражен словами Валентина Яковлевича:

— Обычная по нынешним временам «комсомольская» поэзия. В Москве таких поэтов тысяча.

На следующий день я передал слова Курбатова, предварительно, правда, спросив:

— Тебе в общих словах или дословно?

— Конечно дословно.

Мало сказать, что Сева был растерян и обижен. Наверное, мир перевернулся в его глазах. И обидно было даже не то, что его стихи не понравились – сколько людей, столько и мнений, — а то, что его, модерниста в поэзии назвали «комсомольским» и что «таких в Москве тысяча».

Позже, без ведома автора, я показал стихи Гусеву, и тот дал им очень высокую оценку. Я сказал ему об этом, чтобы утешить, но он только махнул рукой.

С Рожнятовским мы не были особенно близки, даже соперничали в литературе, но относились друг к другу с симпатией. Вскоре он уволился из редакции, и мы несколько раз случайно встречались в городе. Сначала он работал с псковскими кузнецами и хвалился умением выковать розу, что считалось особым шиком. Потом, кажется, был экскурсоводом. Последний раз мы встретились через двадцать лет после его ухода из газеты, поздней осенью, в холодную ветреную погоду, на мосту через Великую. Оба ежились от холода, Сева был очень грустным, точно впереди его ждали тяжелые времена, и сказал, что скоро насовсем переезжает в Петербург.

А еще через несколько лет узнал, что Рожнятовский защитил диссертацию, более того, написал книгу, связанную с псковской архитектурой. В читальном зале библиотеки увидел книгу, очень объемную, просмотрел ее, зачитывая отдельные страницы. Написана она была легко и понятно и даже несведущему человеку становилось ясно, что автор владеет темой. «Вот тебе и несерьезный человек», — подумал я, радуясь, что у него все сложилось.

А стихи Всеволод Рожнятовский продолжал писать до самой смерти, издавая книги. Все-таки поэта в нем было больше, чем ученого.

* * *

Но вернемся к лету 2000 года и к разговору Валентина Яковлевича о своей пенсии. За пределами семьи он редко говорил о деньгах, хотя испытывал в них недостаток. Уйдя из редакции на «свободные хлеба», он лишился твердого приработка, перебивался непостоянными гонорарами. После вступления в Союз писателей в 1978 году стало легче, появилась статусность и льготы, печатали его много и охотно. В начале восьмидесятых он начал литературоведческую книгу о Михаиле Пришвине, работал над ней долго, трудно и охотно, разрываясь между необходимостью писать статьи для заработка и книгой, которая еще неизвестно выйдет ли в свет. Книга вышла.

В девяностые годы писателям практически вообще перестали платить. Валентину Яковлевичу, числившемуся членом редколлегий нескольких изданий, понемногу платили. Он уже известный на всю страну критик, заполучить его статью, которая станет украшением номера, желают многие журналы и газеты. Финансы его поддерживали и премии, которые он получал. Упомяну здесь некоторые. Престижная Всероссийская литературная премия имени Л.Н. Толстого, Всероссийская Горьковская литературная премия, еще ряд премий, в том числе и две Администрации Псковской области.

Они были значительной статьей дохода, могу судить об этом по одной брошенной вскользь фразе Курбатова:

— Кончаются мои премиальные денежки, не знаю, что и делать.

В восьмидесятилетний юбилей ему была присуждена Государственная премия России. В одном из интервью он говорил, что смущен появлением себя в числе людей, получивших Государственную премию до него. И называл имена: Распутин, Астафьев, Белов, композитор Свиридов…

* * *

Его книга «Михаил Пришвин. Жизнеописание идей» вышла в Москве в 1986 году. Название не привлекательное для обычного читателя, но на него и не рассчитанное – труд все-таки был литературоведческий, почти научный. О моей первой книге он был невысокого мнения, да и от своей не пришел в восторг, сделав на подаренном экземпляре надпись, перефразирующую слова Державина: «Непобедителю ученику от непобедителя учителя».

Дарственная надпись давно забылась, но начав писать о Валентине Яковлевиче, вдруг возникла из недр памяти, и мне сейчас приятно, что какое-то время он считал меня учеником, а себя учителем.

* * *

Когда мама Валентина Яковлевича состарилась, он забрал ее к себе в Псков. Это была старушка за семьдесят лет, седоватая, невысокого роста, очень тихая. Она тихо появлялась при гостях, здоровалась и тихо уходила. Иногда подавала что-нибудь на стол на кухне. И была в центре всех перемещений сына на случай, если ему станут звонить, чтобы тут же ответить где он сейчас, когда придет или приедет и что ему передать.

Глядя на нее, нетрудно было понять, что за жизнь выпала на ее долю, на долю почти всех наших женщин ее возраста. Это и губительная война, разруха, голод, уход родных на фронт, страх и за них, и за детей, страх недокормить их, недодать чего-то. И непрерывный, изнуряющий труд до рваных жил на руках. И тем отраднее было думать, что старость ее сейчас окрашена покоем, проходит в тепле и уюте, в семье сына. Что живет сын в хорошей квартире, у него много друзей и знакомых, приезжающих со всех концов страны, и все его уважают.

Прожив в доме сына несколько лет, умерла она во второй половине девяностых годов. Валентин Яковлевич обзвонил близких друзей с просьбой помочь с похоронами. День был рабочий, поэтому пришли только трое: тогдашний руководитель пресс-центра губернатора Сергей Александрович Биговчий, большой друг и будущий издатель Курбатова, его помощник и я, числившийся в тот момент безработным.

Отпевали маму дома, Валентин Яковлевич помогал священнику отцу Владимиру служить. А когда вернулись с кладбища и сели за поминальный стол, начался дождь. Только что светило яркое солнце и вдруг полило, причем солнце продолжало светить сквозь дождевые струи. Мы вышли на балкон посмотреть на это ликование природы. Дождь то ослабевал, то усиливался, заслоняя соседние дома струящейся серебристой стеной, прыгал по лужам, делая их похожими на ощетинившихся ежей.

Никто из нас не сказал ни слова, но, наверное, все подумали об одном – это Небо с радостью приняло маму Валентина Яковлевича.

Испортил дело громыхнувший над головой гром. Все припаркованные во дворе автомобили противоугонно засигналили и Курбатов раздраженно сказал:

— Расквакались, как лягушки на болоте.

* * *

Сергей Александрович Биговчий высоко ценил Курбатова. Был даже им очарован. Рассказывал, что когда приехал работать в Псков, думал, попал в глухую провинцию, а тут жизнь бьет ключом. Тут такие имена, и в первую очередь, среди других, называл Курбатова. Валентин Яковлевич отвечал взаимностью, ценил и уважал его, считал одним из лучших в стране издателем, слова плохого не сказал. Один раз помнится пошутил. Но шутка была доброй:

— Биговчий хороший человек, отличный издатель, одно плохо – детства у него не было.

И на вопрос, почему детства не было, со смехом отвечал:

— Какое детство может быть у сына секретаря обкома партии? Ни подраться толком, ни уроки не прогулять, ни двойку не получить. Разве это детство?

К чести Сергея Александровича надо сказать, что когда позже он дважды работал директором областной типографии, он находил возможность издавать не только книжки Курбатова, но и наши коллективные сборники, в первую очередь ежегодные альманахи «Скобари». Сейчас об этом можно только мечтать.

* * *

Помимо журналистского братства, Курбатов хранил еще и морское. В этом была одна из причин его дружбы с Бологовым, закончившим в свое время школу юнг и мореходку. Евгений Борисов, отслуживший, как и Курбатов, четырехлетнюю действительную на флоте, хотя и был далек от интересов Валентина Яковлевича как поэт и человек, его уважением пользовался. Особенно это было видно на похоронах Борисова, где, переживая, он назвал его своим товарищем.

Приятельствовал Валентин Яковлевич и с московским поэтом Станиславом Золотцевым, тоже, кажется имевшим отношение к флоту и приезжавшим на свою малую родину в Псков навестить родителей. Навещая, бывал на семинарах и собраниях псковских писателей. Держался почти всегда рядом с Бологовым и Курбатовым, разговаривал только с ними, они даже уходили и приходили втроем, а на остальных, особенно литературную молодежь, поглядывал по-московски барственно-отстраненно.

Но взгляды его на остальных и литературную молодежь изменились, как только волею судеб он переехал в Псков. Теперь взгляды были очень даже благосклонные, результатом чего стало избрание Золотцева председателем правления Псковского отделения Союза писателей России.

И вот тут началась катавасия. Кто признал Золотцева, кто не признал, через год-два количество не признавших выросло. Решено было, не дожидаясь сроков, переизбрать Станислав Александровича, а для этого требовалось собрать подписи для внеочередного собрания.

Когда пришли к Курбатову, который к тому времени уже винил Золотцева в устроенном расколе и поменял к нему отношение на резко отрицательное, сначала отказался подписывать:

— Я еще в молодые годы дал себе железный зарок никогда ничего против кого бы то ни было не подписывать. (Молодость его пришлась на хрущевские времена, когда в ходу были выражения: «Я не читал роман Пастернака «Доктор Живаго», но осуждаю его, в чем и подписуюсь»).

Потом, подумав и вздохнув, согласился:

— Ради такого нужного дела нарушу свое железное правило.

И подписал.

* * *

Несколько раз мне приходилось быть свидетелем, когда Валентину Яковлевичу изменял присущий ему юмор, ирония, благодушие и он сердился, сердился серьезно, до злости. В одном случае это касалось Станислава Золотцева, в другом – крупного литературного журнала, членом редколлегии которого он тога был.

— Заказали они мне срочный большой материал. Я забросил все текущие дела, месяца два писал, не отрываясь от стола, написал, а когда опубликовали, заплатили гонорар в сто рублей (в те времена стоимость двух кг мяса). Звоню им, говорю: знаю, что у журнала денег нет, но лучше бы совсем не заплатили. Я бы понял. А так и себя, и меня оскорбили.

Было еще несколько случаев, в том числе и тот, когда его избрали членом Совета по государственной культурной политике и он приехал в Москву на первое заседание.

— Набрали в Совет в том числе и киношников, — сердился Курбатов, — и вот слушаю их разговоры. Один радуется, что ему выделили столько-то миллионов на его новый фильм, другой надеется вырвать у правительства еще больше, остальные им завидуют. Да плевали они, думаю, и на русскую и российскую культуру. Каждый заботится о себе. Два раза был на заседаниях, в третий раз, наверное, не поеду.

* * *

Над книгой от Пришвине, повторюсь, Валентин Яковлевич работал долго. И в разговорах того времени Пришвин, его мировоззрение, философия, его поведение в послереволюционной России занимали много места. Говорил он то увлеченно, восторженно, то чувствовалась усталость и желание поскорее все закончить и свалить груз с плеч.

Позднее он признавался, что задумал книгу о Николае Семеновиче Лескове, начал даже собирать материал, делать наброски, но потом все отложил:

— Устал, чувствую, не потяну.

Скорее всего книга о творчестве Пришвина явилась в судьбе Валентина Яковлевича в какой-то степени переломной. Классика девятнадцатого и начала двадцатого веков была ему интереснее, но рядом уже создавалась новая послевоенная классика, представленная именами Распутина, Астафьева, Белова, Носова, мощной поэзией. Это был живой, пульсирующий литературный процесс, причем накануне, о чем конечно еще никто не догадывался, нового русского разлома, новой трагедии – перестройки и распада СССР, — и Курбатов полностью вошел в него, осмысливая происходящее.

Со временем Валентин Яковлевич познакомился почти со всеми крупными русскими литераторами, писал о них, его с полным основанием можно назвать наиболее глубоким исследователем творчества Виктора Петровича Астафьева, даже его биографом. С восьми лет Курбатов жил на Урале, в городе Чусовой, где окончил школу. В послевоенные годы там жил и Астафьев, там же он начинал писать. Возможно, они не раз встречались на улице города – школьник и начинающий писатель – еще ничего не зная друг о друге, но которых дальше накрепко свяжет судьба. Думается, этим землячеством и был вызван первоначальный интерес Курбатова к Виктору Петровичу, переросший затем в долгую дружбу и переписку.

— Мы с ним земляки, — не раз говорил Валентин Яковлевич и гордился этим.

* * *

Курбатова трудно назвать только литературоведом, критиком, он был еще и писатель, тонкий лирик. Достаточно почитать его книги о Гейченко, Астафьеве, другие книги, статьи. Как-то мне попалась его статья в одном из журналов, кажется о современной русской поэзии, точнее о трагических судьбах некоторых поэтов. И начиналась она с описания природы. Сделано это было настолько мастерски, что будь жив его учитель Юрий Николаевич Куранов – один из лучших описателей природы во всей русской литературе – он бы восхищенно похлопал Курбатову. Предваряя, что речь в статье пойдет о грустном, печальном, даже трагическом, природу Валентин Яковлевич изобразил такой же грустной, печальной. Это мог сделать только настоящий поэт.

***

Спускаясь по высокой лестнице областной библиотеки, Валентин Яковлевич пожаловался:

— Совсем нет времени писать, все читаю и читаю.

Сказано было без иронии и самоиронии, устало, с грустным лицом. Зато пошутил кто-то из сопровождавших его знакомых:

— Неужели на вас так библиотека подействовала, что решили бросить все и заняться чтением.

— Нет, честно, 200 книг за короткое время, это не шутка.

Как выяснилось позже, читал Валентин Яковлевич по необходимости и обязанности. Это были книги писателей – соискателей Всероссийской литературной премии им. Л.Н. Толстого, лауреатом которой он и сам в свое время являлся.

Многие хотят эту премию получить, — рассказывал он, — в том числе и иностранцы. Бывали даже лауреаты Нобелевской премии по литературе. Их понять можно. Они-то как раз хорошо понимают, что Лев Николаевич вершина мировой литературы. Нобелевская премия очень хорошо, но хотелось еще иметь отношение и к Толстому.

Для опытного писателя, а для критика тем более, порой бывает достаточно несколько страниц текста, чтобы понять, стоит книгу дочитывать или нет. Курбатов тогда прочитал все книги от кроки и до корки. Трудно поверить, но это так. Порядочность не позволяла поступить иначе.

— А вдруг там в конце объявится что-нибудь такое особенное, неожиданное, интересное, и вся книга будет смотреться иначе, по-новому, — пояснил он.

* * *

В июне 2019 года в Пскове проходил XXIII областной конкурс на лучшую издательскую продукцию. Пригласили и нас с Курбатовым. Накануне я позвонил ему с просьбой принести почитать что-нибудь из книг Псково-Печерского старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). При встрече Валентин Яковлевич развел руками – всю библиотеку просмотрел, но ни одной книги не нашел, наверное, уже раздал. И тут же сообщил:

— Зато по дороге сюда вышел из автобуса, заскочил в церковную лавку и купил тебе на память книгу нашего митрополита Тихона «Несвятые святые».

Обязательность его, внимание были просто поразительны. Большинство из нас в подобном случае просто извинились бы. И уж точно никому в голову не пришло бы затратить усилия, время, деньги, чтобы найти замену.

Я не помню ни одного случая, ни одного – и в отношении себя, и в отношении других, — чтобы он не выполнил просьбу, если она была ему по силам. Уже и сам забудешь о просьбе, а он все помнит и через месяц, и через полгода. А если не мог быстро выполнить, заранее предупреждал, что надолго уезжает, или приболел. (В последние годы он часто и бывало подолгу прибаливал).

* * *

Мне не известно, когда Курбатов пришел к Богу. Бог всегда живет во многих из нас и нужно время, чтобы прийти к Нему. Могу лишь предполагать, что полное воцерковление произошло в середине семидесятых или начале восьмидесятых годов, хотя бы по фразе, сказанной в те годы или чуть позже, о его встрече на церковной службе с нашим прозаиком Татьяной Дубровской.

О религии он со мной не говорил, только один раз, когда мы сидели на кухне, и уже не помню, с чем это было связано, он вдруг принес из комнаты молитвослов и прочитал один Икос из Акафиста Пресвятей Богородице, сказав:

— Какая красоты, ты слышишь? Это уже небесное.

* * *

К восьмидесятилетию Курбатова вышла его книга «Дневник», изданная в Москве по настоянию и при участии С.А. Биговчего. Сам Валентин Яковлевич не очень-то хотел издавать свои дневники за почти полвека, считая, что они мало кому будут интересны.

Книга вместила внутренний мир Курбатова настолько мощный, что охватить эту мощь трудно даже глубоко образованному и подготовленному человеку. Валентин Яковлевич был знаком с сотнями людей, не менее ярких, чем он сам, был участником сотни событий. И это не просто рассказ о тех или иных людях, о событиях, а размышления наедине с собой о литературе, живописи, театре, кино, музыке, истории, о прошлом и настоящем, о России и о мире. Написано все тем русским языком, на котором теперь не пишут и, как ни горько, дальше никто не напишет.

В своих воспоминаниях я не коснулся внутреннего мира Валентина Яковлевича, о котором знал лишь понаслышке от самого автора «Дневника», да мне это и не по силам. В числе многих других людей, я был знаком по большей части с внешней, бытовой стороной его жизни. Единственное преимущество, что знакомство наше продолжалось тоже почти полвека.

Воспоминания я начал писать вскоре после ухода Валентина Яковлевича из этой жизни и думал, что будет тяжело. Но чем дальше писал, тем все больше пропадало все трагическое, и Валентин Яковлевич представал передо мной, молодой или пожилой, тем, чем был для меня при своей жизни – человеком-праздником.

Белинский, кажется, сказал, что мы вопрошаем прошлое, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем. Но даже не всякий художник слова способен талантливо и достоверно рассказать нам о годах минувших, о славных деяниях наших предшественников. В полной мере таким даром обладает Валерий Федорович Павлов – наш коллега, друг, которого сегодня мы чествуем по случаю его семидесятипятилетия.

Белинский, кажется, сказал, что мы вопрошаем прошлое, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем. Но даже не всякий художник слова способен талантливо и достоверно рассказать нам о годах минувших, о славных деяниях наших предшественников. В полной мере таким даром обладает Валерий Федорович Павлов – наш коллега, друг, которого сегодня мы чествуем по случаю его семидесятипятилетия.

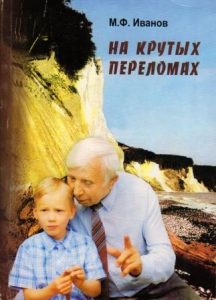

Михаил Федорович Иванов родился 9 января 1925 года в деревне Жуковичи Молодейской волости, ныне Стругокрасненский район. Его отец, Федор Андреевич, не отличался многословием, хотя рассказать мог многое: как был призван в армию в 1915 году за рост и стать в лейб-гвардии Литовский полк, как ходил в штыковую в 1916 году у реки Стоход, как в летнее наступление 1917 года за бои 21-25 июня у горы Дзикеланы младший унтер-офицер Иванов Ф.А. был награжден орденом Святого Георгия. С октября 1917 года был в Петрограде, служил сначала в Красной Гвардии, а потом в Красной Армии. Так что видел и слышал он и царя, и Керенского, и Ленина. Впоследствии работал на Путиловском заводе, но был вынужден вернуться на хозяйство в деревню.

Михаил Федорович Иванов родился 9 января 1925 года в деревне Жуковичи Молодейской волости, ныне Стругокрасненский район. Его отец, Федор Андреевич, не отличался многословием, хотя рассказать мог многое: как был призван в армию в 1915 году за рост и стать в лейб-гвардии Литовский полк, как ходил в штыковую в 1916 году у реки Стоход, как в летнее наступление 1917 года за бои 21-25 июня у горы Дзикеланы младший унтер-офицер Иванов Ф.А. был награжден орденом Святого Георгия. С октября 1917 года был в Петрограде, служил сначала в Красной Гвардии, а потом в Красной Армии. Так что видел и слышал он и царя, и Керенского, и Ленина. Впоследствии работал на Путиловском заводе, но был вынужден вернуться на хозяйство в деревню.

Старший Александр был примером для всех остальных. Один из лучших учеников Молодейской школы он поступил в Ленинградский железнодорожный техникум, а после начала Великой Отечественной войны продолжил учебу в Ленинградском училище связи. Гвардии лейтенант Иванов А.Ф. погиб 27.12.1944 в Венгрии.

Старший Александр был примером для всех остальных. Один из лучших учеников Молодейской школы он поступил в Ленинградский железнодорожный техникум, а после начала Великой Отечественной войны продолжил учебу в Ленинградском училище связи. Гвардии лейтенант Иванов А.Ф. погиб 27.12.1944 в Венгрии. Вся семья Ивановых активно участвовала в помощи партизанам, десантникам, бойцам Красной Армии. В 1943 году немцы начали устраивать облавы на молодежь, а поскольку ребята успевали спрятаться в окрестных лесах, то увозили в качестве заложников их матерей. Михаилу удалось уговорить немецкого солдата отпустить мать. Сам он сел в вагон с невольниками. Работали на строительстве дороги к фронту — на Старую Руссу, а когда немцы перебросили их на строительство линии «Пантера» под Псков (Подчерничье), ребята сумели убежать. Так Михаил попал в число бойцов пятого отряда 10-й Ленинградской партизанской бригады. Воевал в ее составе до 23 февраля 1944 года, участвуя в операциях против немцев. Затем из запасного полка был направлен в 46-ю стрелковую дивизию под Выборг. Эта дивизия, ставшая потом Лужской ордена Суворова III степени, прошла с боями в составе 2-й Ударной Армии Ленинградского фронта по Эстонии, где прорывала с тяжелыми боями линию обороны севернее г. Тарту и дошла до г. Пярну.

Вся семья Ивановых активно участвовала в помощи партизанам, десантникам, бойцам Красной Армии. В 1943 году немцы начали устраивать облавы на молодежь, а поскольку ребята успевали спрятаться в окрестных лесах, то увозили в качестве заложников их матерей. Михаилу удалось уговорить немецкого солдата отпустить мать. Сам он сел в вагон с невольниками. Работали на строительстве дороги к фронту — на Старую Руссу, а когда немцы перебросили их на строительство линии «Пантера» под Псков (Подчерничье), ребята сумели убежать. Так Михаил попал в число бойцов пятого отряда 10-й Ленинградской партизанской бригады. Воевал в ее составе до 23 февраля 1944 года, участвуя в операциях против немцев. Затем из запасного полка был направлен в 46-ю стрелковую дивизию под Выборг. Эта дивизия, ставшая потом Лужской ордена Суворова III степени, прошла с боями в составе 2-й Ударной Армии Ленинградского фронта по Эстонии, где прорывала с тяжелыми боями линию обороны севернее г. Тарту и дошла до г. Пярну. Михаил Федорович был рядовым, связным у командира роты, одновременно исполнял обязанности каптенариуса (писаря). Награжден медалью «За Отвагу». Позднее дивизия, как и вся 2-ая Ударная, была передана 2-му Белорусскому фронту, которым командовал маршал К.К. Рокоссовский. Войска, прорвав оборону на Ружанском (под рекой Нарев) плацдарме, с боями освободили Польшу и дошли до Кенигсберга (Восточная Пруссия). Переправившись через Вислу, 314-й стрелковый полк вел бои за освобождение Данцига(Гданьска), за что был награжден орденом Красного Знамени и получил звание «Данцигский полк».

Михаил Федорович был рядовым, связным у командира роты, одновременно исполнял обязанности каптенариуса (писаря). Награжден медалью «За Отвагу». Позднее дивизия, как и вся 2-ая Ударная, была передана 2-му Белорусскому фронту, которым командовал маршал К.К. Рокоссовский. Войска, прорвав оборону на Ружанском (под рекой Нарев) плацдарме, с боями освободили Польшу и дошли до Кенигсберга (Восточная Пруссия). Переправившись через Вислу, 314-й стрелковый полк вел бои за освобождение Данцига(Гданьска), за что был награжден орденом Красного Знамени и получил звание «Данцигский полк». Войну закончил 8 мая 1945 года в городе Засснитц, что находится на северной оконечности Германии в провинции Мекленбург на острове Рюген (бывший Буян). Во время похода через Германию, когда дивизия передислоцировалась в г. Хагенов, недалеко от Эльбы, многие бойцы заразились тифом. Михаил Федорович попал в госпиталь, а по выздоровлению был направлен в Управление военных комендатур Советской Военной Администрации Германии (СВАГ), которым командовал маршал Г.К. Жуков.

Войну закончил 8 мая 1945 года в городе Засснитц, что находится на северной оконечности Германии в провинции Мекленбург на острове Рюген (бывший Буян). Во время похода через Германию, когда дивизия передислоцировалась в г. Хагенов, недалеко от Эльбы, многие бойцы заразились тифом. Михаил Федорович попал в госпиталь, а по выздоровлению был направлен в Управление военных комендатур Советской Военной Администрации Германии (СВАГ), которым командовал маршал Г.К. Жуков. В 1950 г. поступил учиться в Псковский педагогический институт на физико-математический факультет. Женился. Анна Васильевна — учитель русского языка и литературы. В 1952 году перешел на заочное обучение. Появились дети: два сына и дочь. Одновременно стал работать в Молодейской средней школе преподавателем математики, физики, рисования и черчения. В 1966 году семья переехала в Псков. Михаил Федорович приступил к работе в Псковском сельскохозяйственном техникуме преподавателем физики.

В 1950 г. поступил учиться в Псковский педагогический институт на физико-математический факультет. Женился. Анна Васильевна — учитель русского языка и литературы. В 1952 году перешел на заочное обучение. Появились дети: два сына и дочь. Одновременно стал работать в Молодейской средней школе преподавателем математики, физики, рисования и черчения. В 1966 году семья переехала в Псков. Михаил Федорович приступил к работе в Псковском сельскохозяйственном техникуме преподавателем физики. Горькое чувство унижений в первые годы войны, зарождение сопротивления на Псковской земле, радость победы – тема его книги «На грани смертельного круга». Писал о том, что сам пережил, сам видел. Будучи рядовым партизаном 10-й бригады а потом простым бойцом, он не был отягощен необходимостью оправдываться в этой книге, подобно многим командирам за свои ошибки. Цена ошибки бойца – его жизнь. Цена ошибок командиров – жизни вольно или невольно загубленных десятков, сотен, тысяч и миллионов твоих соотечественников. Вот такая «проза рядового», во многом отличающаяся от «прозы лейтенантов» и «прозы генералов».

Горькое чувство унижений в первые годы войны, зарождение сопротивления на Псковской земле, радость победы – тема его книги «На грани смертельного круга». Писал о том, что сам пережил, сам видел. Будучи рядовым партизаном 10-й бригады а потом простым бойцом, он не был отягощен необходимостью оправдываться в этой книге, подобно многим командирам за свои ошибки. Цена ошибки бойца – его жизнь. Цена ошибок командиров – жизни вольно или невольно загубленных десятков, сотен, тысяч и миллионов твоих соотечественников. Вот такая «проза рядового», во многом отличающаяся от «прозы лейтенантов» и «прозы генералов».

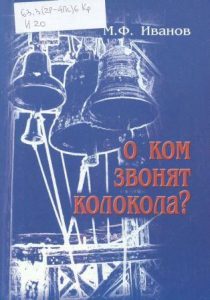

В следующей книге «На крутых переломах» Михаил Федорович описывает свою послевоенную жизнь, жизнь друзей и близких: как тяжело было найти свое место после демобилизации, как окончил с серебряной медалью школу, как вера в лучшую жизнь на малой родине наталкивалась на лень, пьянство, непонимание и гонения.

В следующей книге «На крутых переломах» Михаил Федорович описывает свою послевоенную жизнь, жизнь друзей и близких: как тяжело было найти свое место после демобилизации, как окончил с серебряной медалью школу, как вера в лучшую жизнь на малой родине наталкивалась на лень, пьянство, непонимание и гонения.

Очень уважительно относился к коллегам по Союзу писателей. Его последняя книга «Мы эхо, мы память» написана об их творчестве с необычайной теплотой. К сожалению, он не дожил до выхода ее в свет. Мало кто знал, что последние 12 лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Очень уважительно относился к коллегам по Союзу писателей. Его последняя книга «Мы эхо, мы память» написана об их творчестве с необычайной теплотой. К сожалению, он не дожил до выхода ее в свет. Мало кто знал, что последние 12 лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Это период творческого расцвета, когда рука мастера с полной отдачей использует палитру жизненного опыта. То, что написано – замечательно! Но то, что пишется и написано будет – станет еще лучше! В это легко верится, ведь за что бы ни взялся Александр Казаков, всё ему удается на славу! Проза, поэзия, музыка… Талант, мастерство и трудолюбие помогают ему всегда и везде быть на высоте! И что самое замечательное – любовь к творчеству, созидательному труду он умело передает своим ученикам. Пусть Господь будет ему всегда в этом помощником!

Это период творческого расцвета, когда рука мастера с полной отдачей использует палитру жизненного опыта. То, что написано – замечательно! Но то, что пишется и написано будет – станет еще лучше! В это легко верится, ведь за что бы ни взялся Александр Казаков, всё ему удается на славу! Проза, поэзия, музыка… Талант, мастерство и трудолюбие помогают ему всегда и везде быть на высоте! И что самое замечательное – любовь к творчеству, созидательному труду он умело передает своим ученикам. Пусть Господь будет ему всегда в этом помощником!

«Владимир Клевцов уже более 40 лет пишет свои чудесные рассказы и повести. Читаешь его рассказы и просто любуешься и умиляешься каждый раз, как совершенна форма, как прекрасно и точно каждое слово. Любуешься совершенной формой как драгоценным камнем, и это созерцание красоты почему-то само собой утешает, радует. И даже вселяет уверенность, что все хорошо. Есть в жизни счастье. Но ни один Белинский не закричал до сих пор: «Господа, новый Чехов, новый Чехов!», — говорят московские друзья писателя.

«Владимир Клевцов уже более 40 лет пишет свои чудесные рассказы и повести. Читаешь его рассказы и просто любуешься и умиляешься каждый раз, как совершенна форма, как прекрасно и точно каждое слово. Любуешься совершенной формой как драгоценным камнем, и это созерцание красоты почему-то само собой утешает, радует. И даже вселяет уверенность, что все хорошо. Есть в жизни счастье. Но ни один Белинский не закричал до сих пор: «Господа, новый Чехов, новый Чехов!», — говорят московские друзья писателя.

Говорят, что в свой первый юбилей — пятьдесят лет — нужно подводить итоги, оглядывать пройденное, оценивать сделанное. Действительно, можно и нужно… Если ты сбавил темп на беговой дорожке жизни или сошел с дистанции. Но если движение твое год от года лишь набирает ускорение, если рубежи времени становятся только отметкой новых свершений, то пусть итоги твоих дел подводят другие — те, кто отстал или стоит на месте. А ты, как писал апостол Павел в послании к Филиппийцам, «забывая заднее, простирайся вперед» – к новому, еще не испытанному, еще не свершенному…

Говорят, что в свой первый юбилей — пятьдесят лет — нужно подводить итоги, оглядывать пройденное, оценивать сделанное. Действительно, можно и нужно… Если ты сбавил темп на беговой дорожке жизни или сошел с дистанции. Но если движение твое год от года лишь набирает ускорение, если рубежи времени становятся только отметкой новых свершений, то пусть итоги твоих дел подводят другие — те, кто отстал или стоит на месте. А ты, как писал апостол Павел в послании к Филиппийцам, «забывая заднее, простирайся вперед» – к новому, еще не испытанному, еще не свершенному…

Среди почётных гостей праздника — известные в стране творцы Слова: москвичи Евгений Артюхв о и Виктор Кирюшин, пермяк Игорь Тюленев, сибиряк Владимир Скиф, крымчанка Татьяна Воронина, а также известные псковские поэты Татьяна Рыжова, Вера Сергеева, Анатолий Александров.

Среди почётных гостей праздника — известные в стране творцы Слова: москвичи Евгений Артюхв о и Виктор Кирюшин, пермяк Игорь Тюленев, сибиряк Владимир Скиф, крымчанка Татьяна Воронина, а также известные псковские поэты Татьяна Рыжова, Вера Сергеева, Анатолий Александров. В своём эмоциональном вступительном слове, предваряющем выступления поэтов, Игорь Смолькин напомнил присутствующим:

В своём эмоциональном вступительном слове, предваряющем выступления поэтов, Игорь Смолькин напомнил присутствующим: Выступления поэтов, вдохновенно читавших свои стихи, лишь подтвердили эти слова. Зал замолкал, ловя каждое слово, а затем взрывался аплодисментами, благодаря ими за стихи, которые легко находили путь к сердцам слушателей, а самые пронзительные строки не раз заставляли наиболее чувствительных вытирать слёзы. Ещё бы! Ведь темы большинства стихов были о главном – о родном уголке, семье, об исторических событиях в жизни нашей страны и вере в её величие.

Выступления поэтов, вдохновенно читавших свои стихи, лишь подтвердили эти слова. Зал замолкал, ловя каждое слово, а затем взрывался аплодисментами, благодаря ими за стихи, которые легко находили путь к сердцам слушателей, а самые пронзительные строки не раз заставляли наиболее чувствительных вытирать слёзы. Ещё бы! Ведь темы большинства стихов были о главном – о родном уголке, семье, об исторических событиях в жизни нашей страны и вере в её величие.

Далее – автобус, Киевское шоссе, Новгородка, Пушкинские Горы… У меня отличный номер, две комнаты, два граненых стакана, пока еще пустых…

Далее – автобус, Киевское шоссе, Новгородка, Пушкинские Горы… У меня отличный номер, две комнаты, два граненых стакана, пока еще пустых… Дюжев не сдюжил, подошел к краю сцены и машет мне рукой (мол, убери пакет). Убрал. Улыбнулся. Он же стряхнул на нас пот. То ли платка у него не было, то ли не положено пользоваться платком. Ладно… Дюжева сдюжели…

Дюжев не сдюжил, подошел к краю сцены и машет мне рукой (мол, убери пакет). Убрал. Улыбнулся. Он же стряхнул на нас пот. То ли платка у него не было, то ли не положено пользоваться платком. Ладно… Дюжева сдюжели… Выступаю я. Говорю:

Выступаю я. Говорю: Утро, монастырь, могила поэта… Красавцы Тюленев и Скиф читают стихи… В тему…

Утро, монастырь, могила поэта… Красавцы Тюленев и Скиф читают стихи… В тему… Вечером в ресторане гостиницы «Дружба» обсуждаем прошедший день. Две бутылки сухого красного вина. Хорошего. Тосты поэтические. Мои женщины на высоте. Прекрасно читают стихи Лаврецова, Рыжова, Сергеева, Камянчук…

Вечером в ресторане гостиницы «Дружба» обсуждаем прошедший день. Две бутылки сухого красного вина. Хорошего. Тосты поэтические. Мои женщины на высоте. Прекрасно читают стихи Лаврецова, Рыжова, Сергеева, Камянчук… Тысяча, не меньше человек. Волнуюсь. Выхожу в темноту зала… Говорю:

Тысяча, не меньше человек. Волнуюсь. Выхожу в темноту зала… Говорю: