Валерий Мухин

Я — время.

О поэте Александре Гусеве

Судьба у Александра Гусева была очень тяжёлой, я бы сказал – трагической. Родился он 11 февраля 1939 года в деревне Шемякино, Порховского района, Псковской области. Военное полуголодное ВРЕМЯ — детство. Четверо детей в семье. Жизнь на оккупированной территории.

После войны переезд в Псков.

Окончив в Пскове в шестнадцатилетнем возрасте школу, он строил свою дальнейшую жизнь без родительской помощи.

Окончив в Пскове в шестнадцатилетнем возрасте школу, он строил свою дальнейшую жизнь без родительской помощи.

В 1958 году окончил Ленинградский радиотехникум. Отслужил в армии, в ракетных войсках, в 1961 году пережил клиническую смерть, работал на Псковском заводе радиодеталей, перепробовал массу профессий, прежде чем нашел свою единственную дорогу – к поэтическому творчеству.

Работал в Псковском историко-художественном и архитектурном Музее-заповеднике, в Псковской областной научной библиотеке.

В 1971 году заочно окончил знаменитый московский Литературный институт имени Горького, стал писать стихи, служить Музе.

У него выходят небольшие сборники стихов: «Пожелай мне удачи» 1971, «Земле кланяюсь» 1974, «При свете памяти» (1984), «Измерения» (1990), «Если приду» (1996), «Небесный свет» книжка в коллективном сборнике «У родника» (1997), «До последнего дня» книжка в коллективном сборнике «Звучание свирели» (1998).

Исключение составил последний его прижизненный сборник «Колесо бытия» (1999), на 270 страниц.

Презентация этого сборника, состоялась 17 декабря 2000 года на заседании клуба «Лира» в центральной библиотеке на улице Конной, 6.

Открывая вечер, Саша сказал:

— Презентация должна была пройти значительно раньше, но хлопоты по представлению моего сборника читателям взяла на себя Елена Николаевна Морозкина. Очевидно, всем вам, известно, что недавно её не стало, — со скорбью отметил он, и продолжал:

— Я решил приурочить презентацию к важной для меня дате – Дню ракетных войск.

Для рядового-радиста Александра Гусева день рождения ракетных войск стратегического назначения, безусловно, знаковая дата. В эти войска он попал сразу после окончания радиотехникума.

Он был призван на службу в армию в специальный Испытательный батальон. Пройдя спецшколу, он работал на пусковой и финишной площадках, на которых проводились испытания, ракет с ядерным топливом.

А в результате стал заложником государственной тайны.

А в результате стал заложником государственной тайны.

Отсюда 25-летнее молчание об этом. Так приказала страна, взяв подписку о неразглашении тайны.

Служил он под Братском, близ Анзебы, на Байконуре, на территории бывшего концлагеря Капустин Яр, и где, под шум Ангары, он читал на стенах казарм ещё сохранившиеся надписи смертников.

Все шестьдесят молодых и здоровых ребят получили большие или смертельные дозы облучения.

Саша — тоже.

Умирать стали уже через год.

Саша, пережив клиническую смерть, остался жить чудом. И чудо спасения обратило его к вере, углубило и даже обострило его мироощущение.

Саша прожил дольше всех своих сослуживцев. Вся жизнь его теперь стала: поэзия и молитва.

Мне было сказано: «Молчи!» —

И я молчал – в своей ночи,

И в вашей…

………………………………..

И стал молчащим камнем, словом

Разъятым…. Сам себе, как тать.

Обожжены огнём свинцовым

Уста, и намертво печать

Скрепила их…

Но стихи об этом – «Упразднённые стихи» он писал в стол.

И только в 1996 году в сборнике «Если приду» Саша впервые опубликовал об этом кошмаре:

— Ау, страна,

Не Родина – страна, все сроки

Мои прошли, моя ль вина,

Коль жив я до сих пор?.. Пороки

Иные – что!..

Всё это не могло не наложить отпечатка на дальнейшую Сашину судьбу. Он был не то чтобы болезненным, но всякие болячки прилипали к нему легко и мучили его. Ему всегда было холодно, и даже дома, и даже летом он ходил, всегда закутавшись в какой-нибудь плед или накинув на себя шарф или пальто.

Всё это не могло не наложить отпечатка на дальнейшую Сашину судьбу. Он был не то чтобы болезненным, но всякие болячки прилипали к нему легко и мучили его. Ему всегда было холодно, и даже дома, и даже летом он ходил, всегда закутавшись в какой-нибудь плед или накинув на себя шарф или пальто.

Он не сдавался, скрипел, старался не подавать вида и не жаловаться. Когда его спрашивали:

— Саша, как себя чувствуешь – дежурным словом у него всегда было:

— Худо…

Нельзя сказать, чтобы у него не было друзей, — были и много, были и близкие друзья.

Но в том-то и весь Саша. Наверное, не создал семьи, потому, что он не хотел быть кому-то в обузу, поскольку не собирался долго жить.

В последние годы его одиночество делили коты-бомжи, которых он привечал, подкармливая на свою тощую зарплату, и для которых всегда была открыта балконная дверь, куда они проникали по суку большого дерева.

***

Стихи Гусева надо чувствовать и слушать, как музыку. Например, как «Лунную сонату» Бетховена…. В стихах присутствует почти та же необъяснимая мелодия, которая завораживает и уводит нас в мир его поэзии:

Рождённый в феврале, когда метели

За окнами, как плакальщицы, пели,

И белой оборачивались мглой,

Я слышал звук единственной свирели,

Потерянно летящий над землёй.

Он был, как мне позднее объяснили,

Не к месту, не ко времени; но были

В нём дивно согласованы тогда

Дыхание звезды и лунной пыли

С мерцанием берёзы у пруда.

Он был, как я позднее догадался,

Изгнанником, который расставался

Навеки с поднебесной синевой;

Ещё звенел, ещё не затерялся

Над диким полем в жалобе глухой.

Он был отдохновением для слуха,

И, может быть, прекраснее всего,

Когда в глубинах творческого духа

Я узнавал гармонию его.

Мир поэзии Александра Гусева не только земной мир, это мир космоса, вся вселенная, в которой поэт чувствует себя как дома, где «согласованы… дыхание звезды и лунной пыли с мерцанием берёзы у пруда». Поэтому всё происходящее во вселенной, во ВРЕМЕНИ, происходит с ним – живой неотделимой от этого мира частичкой – мыслящей, страдающей и горящей:

Мир поэзии Александра Гусева не только земной мир, это мир космоса, вся вселенная, в которой поэт чувствует себя как дома, где «согласованы… дыхание звезды и лунной пыли с мерцанием берёзы у пруда». Поэтому всё происходящее во вселенной, во ВРЕМЕНИ, происходит с ним – живой неотделимой от этого мира частичкой – мыслящей, страдающей и горящей:

Меня ещё не было, нет,

И, может быть, вовсе не будет?

Пусть ждущий меня не осудит

За мой исчезающий свет.

Механика эта проста:

Держу я звезду на ладони,

Но с места не тронутся кони –

Отчаянны эти места.

Я сам слышал гибельный гул.

И сам, ни о чём не жалея,

Из огненных чаш Водолея

Смертельного яда глотнул.

Ну что ж вы, мои феврали,

Метельные белые кони,

Держу я звезду на ладони –

Дар неба для милой Земли.

Иного судьба не дала.

Спасительных слов мне не надо.

Над безднами рая и ада

Гореть и сгорать мне – дотла.

Ни в одной своей строчке он не покривил душой, писал только тогда, когда не мог не писать и то, что самого его трогало до глубины души. Родина, Россия и её судьба, народ, история, философское осмысление религии и веры – основные темы его творчества:

И всё-таки, всё-таки, теплится Русь

В любой из былинок,- за что ни возьмусь,

Всё в бедной душе отзовётся:

Уже позабытая всеми, кажись,

Распятая родина, чем ни клянись,

Она и с креста улыбнётся.

Земля, брошенная людьми. Кого винить? Если он сам носит в себе:

Эту боль неслучайного в жизни прозренья,

Беспощадную суть моего разоренья,-

Отлетела душа от родного порога!..

Только пыль на ветру. И дорога. Дорога.

И понимая, что уже нет возврата к родным корням, что земля брошена зарастать и дичать, поэт в бессилии уповает ещё на какую-то слабую надежду или, может быть чудо:

Что случилось, куда унеслось

Наше ВРЕМЯ, — в каких половодьях?

Почему же нам здесь не жилось

На цветущих когда-то угодьях?

Что случилось – в какие года –

По какому закону и праву?

Разве нам не вернуться сюда –

В нашу добрую русскую славу!

Как и сама наша жизнь — его поэзия, — горькая и правдивая, выстраданная и смелая:

Вот и всё. Мы уходим во тьму,

Будто нелюди… Господи Боже,

Обернуться – и то ни к чему,

Ибо так ни на что не похоже

Оставляемое на потом –

На грядущее, всё, без остатка:

Нет ни сада, ни дома – содом,

Захолустный вокзал. Пересадка…

Это взгляд поэта-гражданина на всё, что происходит с нами, и со страной. Это его боль за бесхозяйственность и разруху, неумение сохранить нормальную жизнь, красоту и гармонию, на земле.

Но лирическая по своей сути поэзия Александра Гусева является также и гражданственной поэзией, где, всё-таки, любовь и вера в Россию преобладают:

И все дивились: «Что за воля?» —

«У ней особенная стать».

Россия – сказ, Россия – доля.

И с нею нам не растерять

Ни в годы горького сиротства,

Ни в дни печального родства

Ни красоты, ни благородства,

Ни широты, ни естества.

Особое место в его поэзии занимает духовная тема. Обращение к Всевышнему, соотношение своей деятельности с заповедями Христа стало его постоянной потребностью, нашло отражение, особенно в позднем, его творчестве:

Так и живём, как будто не сегодня.

И всё-таки, на всё она Господня

И милость, и любовь, и доброта.

И свет – непреходящий – от Креста.

Мастерство Гусева, как поэта росло от книжки к книжке. Иногда его считают сложным для восприятия, но это уже не его вина, а наша.

Вот что написал о Саше в отзыве на псковский поэтический сборник «У родника» в 1997 году известный русский поэт Николай Доризо: (Газета «Вечерний Псков», сентябрь 1997, статья «Под пушкинским солнцем»): «Печалюсь оттого, что по-настоящему не «прорезонировал» в минувшие десятилетия среди всесоюзной читательской аудитории Александр Гусев; судя по его части в сборнике, по «Свету небесному», перед нами давно уже сложившийся поэт подлинно историко-философского плана. Боль, переплавленная в мудрость, так обозначил бы я лирический стержень его творчества»,

Да, безусловно, боль за происходящее безумие вокруг, за то, что творится с Родиной, с языком, с людьми, брошенными в новые условия выживания, боль за наше будущее:

Хрипнет наш голос от мусора, в горле саднящего,

Слух онемел всё от той же заведомой нуди.

Родина, родина, весточку дай от пропащего

Света соловушки, просим, как просят о чуде.

Дай нам от красок иконных чистейшего отсвета,

Ибо наш мир безнадежно почти обесцвечен,

И обесценен, а что оставалось не отнято,

Поизносилось, поскольку наш образ не вечен.

Только душа что-то помнит о некоей свежести.

Память проходит, и на сердце смертная мука.

Родина, родина, дай на прощание нежности,

Словно соловушке, — в жемчуге чистого звука.

В этом стихотворении, написанном почти в самом начале своего творческого пути, Александр Гусев уже чувствовал всю пропасть, которая ожидает страну: развал, нищету одних и баснословное богатство других, духовный упадок.

Он, как бы прощается со всем вместе, со ВРЕМЕНЕМ: с прошлым, настоящим и будущим. С Родиной и просит на прощание НЕЖНОСТИ к себе и, главное друг к другу, к соловушке, которого надо вернуть, пропавшего, и выслушать его, наконец.

И понять – о чём это он?

И подумать…

Гусев никогда не шёл за «потребителем», он всегда жил в своём мире высокой поэзии и создавал именно её. Даже, когда его не приняли с Союз Писателей, после двух первых книжек (а Саша уже тогда жаловался, что его «тормозят» руководители местной писательской организации), Саша пишет гневный экспромт:

У нас не только тьма писателей, но тьма

От них самих. Увы. Египетская… Боже!

На ощупь не найти достойного у м а,

А г о р е от него – так это же дороже

Себе… Всё прочее – как бы мороз по коже.

Но кожа русская, и, значит задарма

Досталась…

— Это всё, не вдруг, на смертном ложе,

Как ангел, возлежа, я вспомню на потом,

Как хорошо я жил в Отечестве моём,

Вне всякой тьмы и тьмы, и вне Египта — тоже.

30 декабря 1987

Саша очень переживал. Что означало для него непринятие его в СП?

Сам он говорил, что «поэзия для меня – всё, если бы я не писал я бы не жил». Поэтому этот факт был для него равносилен тому, если б его расстреляли или спалили его «избу», жилище, в котором он жил.

И через день, после написания экспромта, Саша выплёскивает ещё не остывшую боль (заметьте – это он пишет совсем не о войне):

Ещё не рассвет – предрассветная дымка,

Я – чей-нибудь сын, сирота, невидимка.

Я только что чудом ушёл от расстрела.

Родная изба, словно факел, горела.

И падали сосны окрест, вековые.

Где – мёртвые, где – отзовитесь! – живые?

Не слышу, не вижу, не помню, не знаю.

И снова зову, и себя называю.

Я здесь, я прошу подаяния крохи:

Своё Христа ради у страшной эпохи.

Своё Христа ради у вас за спиною.

Побудьте со мною, побудьте со мною.

Что с нами со всеми случилось – скажите.

Склонитесь ко мне, дорогие мои,

С души моей горестной камень снимите,

А с горла – железные пальцы свои.

1 января 1998

Но психологический надлом был настолько велик, что трагедия могла произойти каждую минуту. И единственным спасением для поэта, и тут, оставалась надежда и молитва:

Только бы выдержать, выжить! И снова –

Выдержать, выжить!.. Откуда во мне

Это смятение духа и слова

На недоступной своей глубине?

……………………………………

Душу, в каком настоящем сгубили,

Где научились не верить слезам?

Угли мои до сих пор не остыли.

Только бы выдержать, больно глазам!

Кто же я, отзвук, какого страданья,

И на каком говорю языке?

Ни у кого не ищу пониманья,

Путник – с горящей свечою в руке

4 января 1998

***

Первое моё знакомство с Александром Гусевым состоялось в 1962 году и произошло это в Москве, на ВДНХ, где проходила декада дней культуры Псковской области. Я был участником русского народного хора, руководимого Юрием Леонидовичем Меркуловым.

Саша – недавно отслуживший армейский срок — артист народного театра при Городском Культурном центре – читал с эстрады свои, только что написанные для этой поездки стихи:

Я оттуда, где речка Пскова

Ткёт туманов шелка над водою,

И луна — золотою скобою,

И в скобарских глазах – синева.

Где берёзы под звон тишины,

Подобрав осторожно подолы,

Словно в синие, вольные волны,

Входят робко в глубокие льны;

Где земля и доныне хранит

Голоса позабытых преданий

И на месте отчаянных браней –

Чей-то меч, и кольчугу, и щит.

Жаждал ворог не раз и не два

Из Черёхи, Псковы ли испити,

Но: «Не терпе обидиму быти» —

Летописец оставил слова.

Быть обиженным, — Боже, прости!

Потому-то мне до смерти дорог

Этот во поле храм и просёлок,

По которому к дому идти.

Саше тогда было – 23, мне – 20 лет.

Я только что окончил индустриальный техникум, и работал по направлению в конструкторском бюро управления местной промышленности. Параллельно поступил на вечернее отделение псковского музыкального училища по классу хорового дирижирования и пел в хоре у Юрия Меркулова. Так и попал на декаду в Москву.

Об этой поездке и наших выступлениях на столичных площадках я подробно рассказал в четвёртой части автобиографической повести «Русская песня».

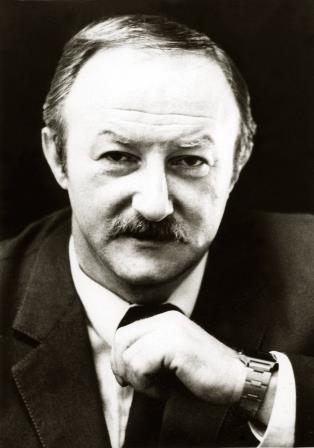

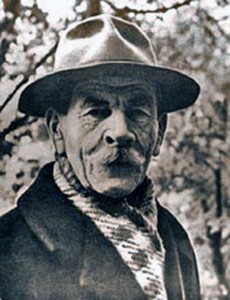

Валерий Мухин и Алексндр Гусев.1997 год.

Валерий Мухин и Алексндр Гусев.1997 год.

Но наше знакомство с Сашей тогда не переросло в дружбу, это произошло спустя два десятилетия. В ту пору я начинал писать серьёзные стихи, и показывал их поэту Игорю Григорьеву. Вот в его гостеприимном доме как-то судьба вновь свела нас с Сашей, и эта встреча соединила нас уже навсегда.

В дальнейшем дом Григорьева сыграл роль некой школы взросления, возмужания и становления меня, как поэта. Здесь я познакомился с женой Игоря Григорьева – Еленой Морозкиной – поэтом, умницей, никогда не унывающей юмористкой. Познакомился и подружился с другом Григорьева – поэтом Львом Ивановичем Маляковым, поэтами Виктором Васильевым и Виктором Малининым из Бежаниц, Валентином Краснопевцевым, Светланой Молевой, Михаилом Устиновым и многими другими псковскими знаменитостями, бывавшими в доме.

***

Гусев по своей натуре был мудрец и педант. Его педантизм выражался в чрезмерной тщательности и точности. Он придирчиво замечал огрехи, подталкивал к познанию, к мастерству.

Он был настоящим прирождённым редактором, таким, который понимал, что главное – не нарушить индивидуальность автора.

И я бесконечно благодарен судьбе за то, что мою первую книжку «Иду на ваши голоса» редактировал Александр Гусев.

Редактировал после составления и редактирования Игорем Григорьевым.

А получилось вот что.

Игорь Григорьев меня торопил с изданием первой книжки, и, видя, что я «не шевелюсь», сам взялся за составление. Сел за машинку, потребовав у меня всё, что есть из написанного и за неделю приготовил рукопись на два авторских листа (1400 строк).

Когда мы с Гусевым стали читать эту рукопись, стало понятно, что от меня там осталась одна четвёртая часть. Остальное – чисто Григорьев.

И произошло это оттого, что поэтический язык самого Григорьева был настолько ярким, народным и самобытным, что стоило ему добавить в мой стих хотя бы одно слово или рифму типа «звень – голубень», и Мухиным уже не пахло.

— Да-а, так дело не пойдёт — сказал Саша – надо всё переделывать.

— А как же Григорьев? Ведь он страшно обидится.

— Григорьева я беру на себя, ты не вмешивайся. Рукопись я тоже беру на себя, не волнуйся.

После случившегося Григорьев года полтора не разговаривал с Сашей, а Саша тоже не вдруг засел за редактирование. Ему, как всегда, сначала надо было настроиться, а настраивался он несколько месяцев, а то и полгода, но зато потом работал быстро. Я принёс ему около 200 стихов. Он выбрал около 50 самых серьёзных, сказав, что у Ахматовой первая книжка тоже была в один авторский лист. И первый блин не должен быть комом, а должен быть вкусным и аппетитным т. к. это заявка.

С изданием книжки помогла поэт и драматург Ирена Панченко, она тогда работала заместителем начальника областного Фонда культуры. Начальником был Гейченко Семён Степанович. Ирена нашла типографию в Пыталове, где согласились напечатать книжку при условии, если будет бумага.

Где взять бумагу?

Но мир всегда был не без добрых, отзывчивых и просто хороших людей. Я тогда работал в отделении ВНИИЭСО при заводе тяжёлого электросварочного оборудования и прямо пошёл со своей проблемой к замдиректора Александру Фёдоровичу Лазуткину. Я готов был купить у заводской типографии бумагу, но не знал, сколько мне нужно.

Александр Фёдорович выслушав меня, сказал, что, на моё счастье, у него, как раз есть початый, неполный забракованный и списанный рулон.

— Он у меня ни в одну машину не идёт. Иди в заводскую типографию, посмотри и если тебя устроит – увози, пока я не передумал.

Обрадованный, я звоню Ирене и сообщаю ей про бумагу. Она связывается с Пыталовской типографией и просит транспорт – на чём перевезти. Буквально на следующий день из Пыталова приходит машина и

увозит рулон бумаги. Казалось бы, всё складывалось, как нельзя лучше.

Ан, нет…

Примерно через неделю звонят из Пыталова и спрашивают:

— Где бумага?

— Рулон бумаги ушёл к вам неделю назад с вашей машиной.

— Извините, но бумага к нам не поступала. Мы будем выяснять, куда она могла деться?

Чертовщина какая-то. Решили ждать результата выяснений, куда пропала бумага. Неужели её не найдут?

Ждали мы ещё около полугода и когда все надежды уже испарились, как мыльные пузыри – был звонок из Пыталова:

— Приезжайте вычитать рукопись. Она пока в наборе. Нужно откорректировать.

— А как дела с бумагой?

— Вашу бумагу мы потеряли, а так, как виноваты мы – будем печатать на своей, но тираж будет меньше.

— Хорошо мы приедем.

*****

И вот настал день, мы с Сашей пошли на автовокзал, купили два билета до Пыталова и поехали. День был солнечный весенний. Был конец апреля. Настроение у нас тоже было весеннее и мы всю дорогу (туда и обратно) проговорили о поэзии, поэтах и весне…

— Саша, как ты думаешь, что будет с поэзией?

— Что это за вопрос?

— Ну, вот смотри: общество деградирует, язык тоже, книги уже почти не читают, процветает массовая культура, издаться может любой имеющий деньги бездарь. Всё это хлынет на прилавки, и как разобраться бедному покупателю, где хорошее, а где плохое, если всё это ниже среднего уровня?

Нам было легче выбирать, мы учились на классике. Не скатится ли поэзия?

Были золотой, серебряный век, я не знаю, был ли бронзовый, а дальше что?

Век компьютерной литературы и поэзии? Не смешно ли?

— Конечно, современной поэзии нет. Почитаешь, толстые журналы последних лет – в самом деле, нет её. Но она есть. Стоящее не печатают. Вот появился новый сборник Глеба Горбовского – это я считаю радостное событие в литературе. Старое имя? Я лично только и могу назвать в нашей современной поэзии старые имена. Из новых поэтов назвать некого.

Да и литературной критики у нас нет. Сегодня критика умалчивает о поэзии. Единственный стоящий литературный критик, на мой взгляд, Гарин.

Кстати его работы готовятся к печати.

— А что ты имеешь в виду под термином «стоящий»?

— Критик, всё равно, что редактор он не должен навредить индивидуальности автора, не быть препаратором, вычленяющим куски из целого… Не для этого я создаю образ, чтобы над ним потом надругался кто либо, в любых, даже в благородных целях. Потому, что в поэзии я ценю, прежде всего, внутреннюю жизнь стиха, целостность его. Знаешь, не бери в голову, насчёт поэзии – просто пиши и всё. Поэзия, как жизнь – вечна и бесконечна, и сказала же Ахматова:

А Муза и глохла, и слепла,

В земле истлевала зерном,

Чтоб после, как Феникс из пепла,

В эфире восстать голубом.

— Вот это-то меня и пугает, что «поэзия, как жизнь». Раньше общество было духовным, и поэзия была выше. А сейчас общество – как безразмерный желудок – потребители, и поэзия такая же. И если родится вдруг новый Пушкин, он будет писать уже на новом, этом сленговом, жаргонном и компьютерном языке. Ему просто никуда от этого не деться? Согласен?».

— Наверное, да. Но таких «поэтов» уже пожалел Николай Гумилёв.

Жаркое сердце поэта

Блещет, как звонкая сталь.

Горе не знающим света!

Горе обнявшим печаль!

— Я знаю, ты всегда любил Пушкина, Блока, Есенина, а когда ты успел полюбить Гумилёва?

— Я его всегда любил, за «Шестое чувство»: «прекрасно в нас влюблённое вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится…». Ты знаешь, я даже два томика Гумилёва, кстати, и Леонида Семёнова, сам составил и издал с машинописным текстом. Тебе подарю, когда приедем. Одно время я Гумилёвым здорово болел. Даже больше, чем Цветаевой, которую я не сразу понял. К ней я подступал несколько раз и столько же раз её откладывал, пока однажды не произошёл какой-то перелом во мне, какое-то чудо, и тогда она мне открылась и стала понятной. И цикл из девяти стихов, ей посвящённых, я написал за одну ночь первого августа 1971 года. Бывает же такое – сам не ожидал от себя такой прыти. И полностью согласен с Максом Волошиным, любившим её тогда в молодости, и сказавшим:

Ваша книга – это весть оттуда,

Утренняя благостная весть.

Я давно уж не приемлю чуда,

Но как сладко слышать: чудо – есть!

А за окном автобуса пробегали русские перелески, поля и редкие крестьянские избы. Всё постепенно оживало от долгой зимней спячки и готовилось жить новой, радостной, солнечной жизнью. И над всем этим широким простором торжествовало голубое, чистое и безоблачное небо,

от которого нисходила на землю, и разливалась по всей округе несказанная весенняя благодать.

О, весна без конца и без краю –

Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,

И удача, тебе мой привет!

……………………………

— О, как удачно ты вспомнил Блока.

— Я знаю твою слабость, Саша.

— И всё же самое моё любимое у него – «Незнакомка».

И, прижавшись, друг к другу, склонив головы, под монотонный гул мотора, в полголоса мы вспоминаем уже дуэтом:

По вечерам над ресторанами

Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух.

………………………………

И каждый вечер, в час назначенный

(Иль это только снится мне?),

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

………………………………..

И странной близостью закованный,

Смотрю за тёмную вуаль,

И вижу берег очарованный

И очарованную даль.

— А знаешь, как сказал Блок, о том, что такое поэт?

— Скажи….

— Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, т. е. приводит в гармонию слова и звуки, потому что он – сын гармонии, поэт.

— Понятно, а гармония это порядок, согласие, в противоположность беспорядку – хаосу.

— И вот, например, у Пушкина – высшая форма гармонии доведённой до совершенства:

Я вас любил: любовь ещё, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

— Вот, что с поэтом делает любовь. Даже удивительно, как Пушкин – повеса и бабник – мог сотворить такое волшебство…

— Для этого надо быть Пушкиным. И любить, так, как он любил.

— Сашка, а давай, мы тебя женим. Может быть, твоя поэзия тогда не будет такой суровой. Да и о женщине тебе не мешало бы написать побольше нежного и приятного… Ну, так как – женимся?

— Угу, современные женщины, знаешь, как дорого стоят? У меня вся зарплата на книги, да на котов уходит. На женщину не хватит.

— А мы не современную подберём, не требовательную, к тому же любящую твои стихи и тебя.

— Ну, и откуда ты её возьмёшь?

— А помнишь, мы зимой у нас на ТЭСО с тобой выступали? Там такая Лиля была, во все глаза на тебя смотрела. Ну, я ещё после — вас знакомил. Она всё время меня спрашивала: когда Саша придёт? Любит живопись, поэзию, каждые выходные отправляется в Питер, ходит по музеям, выставкам. Я ещё ей стихи такие писал ко дню рождения:

Лиля наша вся в искусстве,

Вся в любви к нему и в чувстве…

— А-а, да, помню, помню… Нашёл же ты женщину.

— А что?

— Да ну, — она не красивая.

— Ах, вот оно что. Ему красавицу подавай! Зато любит тебя, и щи варить будет.

— Всё, Валера, закрыли тему. Давай лучше опять к Пушкину вернёмся, к его стихам.

— Ну, давай, так давай… И всё же удивительно, почему Пушкин не пошёл за своими учителями. Не стал писать, как Державин, Жуковский и Сумароков, а создал свой современный язык – простой, гармоничный, чистый.

— Пушкин понял, что самая святая мудрость в России – народная мудрость. Он понял, что сохранена она и живёт в народной песне, былине, сказке, частушке, обкатанной и отшлифованной веками. Вот она-то, песня, и стала его главным учителем. Он собирал народные песни, изучал русский фольклор, писал простонародным складом – возьми поэму «Руслан и Людмила», — и близким существом для него была деревенская няня.

— Саша, а есть ли среди поэтов тот, который мог бы служить для тебя образцом?

— Дельвиг. Этот увалень и лентяй, мог, когда надо собираться и концентрироваться так, что творил чудеса, на удивление всем.

— А Игорь Григорьев?

— Игоря я считаю своим братом, кстати, и он меня так называет. Когда у меня случилась беда, сгорел дом, и я остался без угла, я жил в его квартире 8 лет.

— А почему сгорел дом?

— Это какая-то фантасмагория. Я и сам толком не могу понять. Дом сгорел 23 июля 1976 года, а перед этим было два предупреждения с интервалом в один год: 23 июля 1974 и 23 июля 1975. Оба раза я попадал под машину и потом в больницу. А в доме, видимо, должен был сгореть…. Тут мне Григорьев и помог. Для меня он — образец человеческого бескорыстия. Характер у него непростой, не все его понимают, но о людях творческих, о поэтах по общим меркам не судят. А он настоящий поэт, и какой!

— Саш, для тебя поэзия это работа или состояние души?

— Для меня поэзия – это всё. Если бы я не писал, я бы не жил.

***

Однажды Григорий Григорьев, сын Игоря Николаевича, привёз из Питера мебель. Мебели было много – целый рефрижератор. Это были в основном книжные и платяные шкафы и раскладная кровать для Игоря Николаевича, и ещё для Саши Гусева – книжные шкафы и полки, кухонный шкаф, голубая керамическая плитка для кухни. Всё в разобранном и упакованном виде.

И началась мебельная эпопея.

Сначала мы с Сашей разобрали и вынесли старые встроенные шкафы в прихожей квартиры Григорьева. Убрали и очистили помещение. Вынесли старую кровать Марии Васильевны и взамен собрали и поставили новую – раскладывающуюся. А на место удалённых встроенных шкафов собрали и поставили четыре платяных. Затем собрали и поставили ему пару книжных шкафов. Больше ничего не помещалось, и Григорьев щедрой рукой подарил один книжный шкаф мне – за работу, и один Льву Малякову – просто так.

Всё оставшееся велел везти Саше Гусеву.

Игорю Николаевичу доставляло огромную радость не брать, а давать что-то людям. Он очень любил делать своим друзьям подарки.

Перевозили на моём «жигулёнке» и не всё обошлось гладко. Разбили одну створку стекла у кухонного шкафа.

После того как шкаф собрали он стоял наполовину без стекла. Саша шутил, что оно здесь и не нужно, мол, так удобнее – взять, поставить… .

Я настаивал – нужно заказать стекло. Саша возражал и даже сердился.

Так этот шкаф и простоял на кухне без стеклянной створки. Так же, как и керамическая плитка – пролежала в упаковке под газовой плитой пару десятков лет.

Я не хочу это нежелание починить шкаф и сделать ремонт отнести к тому, что Саша был плохим хозяином.

Здесь дело совсем в другом. В полном равнодушии к материальным благам. На первом месте у него всегда была свобода творчества, а то, что этому мешало или шло в разрез этой свободе – было второстепенным, необязательным и ненужным.

Другое дело, когда вся маленькая однокомнатная квартирка завалена полками и упаковками новой мебели, а огромное количество книг ютится в картонных коробках, так, что никуда не протиснуться – тут уже надо что-то делать.

И я ещё раз хочу сказать огромное мысленное спасибо Грише Григорьеву. Ведь никто не просил человека, а он увидел, и самое главное сделал благородное доброе дело для друга. Если бы не он, так и прожил бы Саша среди пыльных картонных коробок с книгами и альбомами, которыми и пользоваться то было неудобно.

Когда я пришёл к Саше работать с инструментом для сборки шкафов и полок, он показал мне на две большие коробки, сказав:

— Эти коробки с «макулатурой» отвезём к тебе на дачу. Здесь много всякой поэзии. Только она вся в брошюрах. Не беспокойся, почти всё это у меня есть. А эти брошюры стыдно ставить в новые шкафы, а на даче она нам пригодится, да и здесь посвободнее станет.

И взялись дружно за работу. Книжных шкафов было восемь. Соберём один шкаф, разберём для него место вдоль стены, поставим его на место, затем освобождаем какую-нибудь коробку, и укладываем её содержимое в шкаф. Принимаемся за сборку второго шкафа и так далее. Мы не перекрыли только окно с выходом на балкон.

Напротив окна поставили стол. Шкафы стояли вдоль всех стен, а один в качестве перегородки, стоял между столом и кроватью. В коробках оставалось ещё много книг, и нужно было обязательно вешать полки. А полки вешать было уже некуда, кроме как над кроватью: вдоль кровати и над изголовьем. Вдоль кровати – шесть полок и над изголовьем три.

— Сашенька, смотри, может, не будем их вешать. Сами полки, да и книги тяжёлые – такая масса над головой….

— Нет, уж, давай вешать – чему быть, тому не миновать. Что мы, будем останавливаться на полпути. Давай заканчивать.

— Уж, ты сложи сюда самые лёгкие книжки, если упадут, не так больно будет.

— А, если уж упадут, даже пустые полки, то вы меня здесь не откопаете.

Так мы и вешали эти злосчастные полки, тщательно проверяя надёжность каждого отверстия, каждого дюбеля и шурупа. Мне от вида повешенных полок становилось жутковато. Получалось, что Сашина кровать находилась, как бы на дне колодца.

Но Саша, сказав «нормально», стал раскладывать на полки оставшиеся книги и всем своим видом показывал уверенность и спокойствие.

На следующее утро первое, что я сделал – позвонил Саше:

— Сашенька, ты живой?

Саша меня отругал за ранний звонок и проворчал:

— Не мешай спать…

*****

Однажды мы втроём – я, мать и жена — собрались ехать в лес за черникой.

— Я тоже хочу за черникой – запросился Саша – с детства не собирал, а так любил её собирать… Хочу вспомнить.

— Поедем, конечно, какой разговор, здорово! Вчетвером гораздо веселее. А что ты с ягодой-то потом делать будешь?

— Я её Свете Молевой отдам. У неё дочка Лада просто обожает чернику.

— А я считаю, что вкуснее черничного варенья – ничего в мире нет.

— Ну, вот и договорились,… поедем.

Субботний денёк выдался как по заказу: солнечный и тёплый. Утром мы заехали за Сашей и покатили в сторону Карамышева, на знакомые ягодные места, где из года в год собирали только чернику. Дорога шла через Любятово. Нужно было выехать на Ленинградское шоссе, на север и свернуть вправо на Шимск. Проехать деревню Фомкино, потом речку Кебь, потом Дигонец. А после Дигонца километра через три свернуть направо в лес. Проехать еще километра четыре по лесной узенькой дорожке и вот мы на месте.

— Интересно: почему назвали Фомкино – понятно. От слова «фомка» — оружие взломщика. А вот откуда появились Кебь и Дигонец? И что они означают – никто не знает. Может быть, это не русские слова? – спросил я Сашу.

— Слова эти самые что ни на есть русские, и конечно что-то они означают, но мы не знаем что. Как не знаем многого из своей истории, из своего прошлого ВРЕМЕНИ, как это ни печально, — может быть, не узнаем никогда… Это наша беда.

Я припарковал машину на небольшой знакомой лужайке. Мы достали, каждый себе, по трёхлитровому бидончику и углубились в лес, где царствовал густой черничник с, казалось, никем не тронутой ещё ягодой спелой черники.

Черники было не то чтобы очень много, но всё же собирать можно было, и мы стали наполнять свои бидончики. Саша, почти сразу, незаметно отделился от нас, и держался на расстоянии, но мы время от времени окликали его, боясь, что он уйдёт не туда. Он всегда отвечал нам, но нам казалось, что он блуждает в поисках хорошей ягоды. Мы звали его к себе, говорили, что здесь много черники и хотели, чтобы он присоединился к нам.

Он отзывался, но приходить не торопился. И вот, когда мы наполнили свои бидончики и крикнули ему в последний раз, что мы уже будем выходить к машине, мы услышали его голос совсем в другой стороне – в той, где была наша машина:

— А я уже давно здесь сижу и курю, вас жду…

Когда мы вышли на дорогу к нашей машине, мы увидели сидящего на траве Сашу, который курил, а рядом стоял наполненный, с горкой, бидон с отборной черникой. Удивлению нашему, казалось, не было предела:

— Когда ты успел так быстро набрать? Быстрее нас всех. Мы думали, что ты еще собираешь…

— А я и в детстве собирал быстрее всех. Значит, ещё не разучился.

— Ну и ну, Саша. Удивил, так удивил, и ягоду то, какую крупненную нашёл, прямо, как виноград…

— Я говорю – у меня на чернику прямо какое-то чутьё.

Ещё немного поахали, повосторгались, попили чаю из термоса, закусили бутербродами….

Домой ехать не хотелось, и мы какое-то время просто сидели на траве, дышали лесным настоем, и вспоминали что-то из прошлой жизни. Саша вспомнил брата Николая и сестёр: Анну и Настю и то, как они в детстве тоже собирали чернику у себя на родине, в Шемякино. Вспомнил военное детство, отца и мать, и вдруг, глядя за поворот лесной дороги или куда-то ещё дальше, стал читать стихи:

Там, за поворотом, выбиты поля:

Горькая пустыня, мать сыра земля.

Там, за поворотом, не найти креста:

Топи да болота, гиблые места.

Там, за поворотом, свечи не горят:

Злое бездорожье, нет пути назад.

Я глазам не верю, я смотрю кругом:

Там, за поворотом, был когда-то дом –

Отчий пятистенок, жёлтая смола,

Ивы вдоль дороги, нивы вкруг села.

А с холма крутого к синим небесам

Возносился дивный белостенный храм.

Что случилось, Боже, кто ответит мне?

Только ветер стонет в мёртвой тишине.

Только боль глухая да слепой испуг:

Неужели это дело наших рук?

*****

Уже после того, как были собраны Сашины шкафы и полки, и расставлены в них книги, наведён, наконец, относительный порядок в квартире – оставалось избавиться от двух больших коробок с «макулатурой», как говорил Саша, предназначенной для дачной библиотеки.

Эти коробки очень мешались в самом проходе и Саше хотелось побыстрей от них избавиться. Однажды летом мы погрузили эти коробки в багажник моего «Жигуля» и поехали на дачу. Была суббота, солнечный такой тёплый денёк, каких бывает немного в череде дней псковского непродолжительного лета.

По мосту 50-летия Октября мы переехали реку Великую и свернули налево на Корытово. Проехали Корытово, Большие и Малые Гоголи, садовое товарищество «Мирное», и вот она наша желанная землица. Припарковали машину около нового заборчика из штакетника, выгрузили коробки и стали заносить их в домик.

Но что это? В доме побывали воры: из окна выставлено стекло. Значит, влезли через окно, а дверь не взламывали. И то хорошо.

Коробки с книжками оставили во дворе на лавочке.

Стали смотреть что украли. Ага, нет телевизора, моих кроссовок. Гармошка, накрытая большим платком-шалью, слава Богу, не понадобилась (или не заметили в темноте), стоит на стуле. На столе помнится, когда уезжали, неделю назад лежал томик Байрона – тоже нет. Та-ак, ну конечно, и холодильник весь пустой – консервы исчезли.

— Ну, что Саша, оставили нас без сладкого. Варенье наше тю-тю, будем чай китайский пить…

— Странно – сказал Саша, — почему гармошку не взяли?

— Да, просто играть не научились, вот и не взяли. Зачем она им?

Ну-ка, посмотрим – не сломали ли? Если это хулиганьё, они — могут…

И я взял гармонь в руки:

— Ну, говори, что тебе сыграть?

— Играй всё, что играл на последней нашей сходке – на писательском собрании… Под новый год… Помнишь?

— Когда это было? А здорово я тогда вас завёл. Я не помню более сплочённого собрания. А как пели… а морские песни – у нас же половина писателей и поэтов во флоте служила. А на народные песни, как набросились! Век не пели – как соскучились! И, главное, слова ещё не забыли…

— Слушай, Валер, а сыграй мамину любимую.

— Какую?

— «В низенькой светёлке»…

И полилась над землёй старинная русская легенда о молодой пряхе, красавице русской, сидящей в своей низенькой уютной светёлке за рукоделием… И, казалось, нет ничего более слитного и гармоничного, чем звучание над русским простором этой мелодии, рождённой и выстраданной самим этим простором.

Потом, когда мы сидели и разбирали коробки с Сашиной «макулатурой», которые мы привезли, я заметил:

— Да у тебя здесь вся советская и зарубежная поэзия, и не только… Не жалко было расставаться?

— Было время, я всё подряд покупал и перечитывал, кстати. Все брошюры, всё, что выпускалось с 60-х годов и по настоящее время. А потом уже стал покупать хорошие издания, которые стали появляться в продаже.

Я и сейчас трачу на книги и альбомы всю свою зарплату. А это всё, считай,

у меня есть, только в лучшем виде. Кстати, недавно приобрёл Гумилёва «Письма о русской поэзии» и стихи Бродского. Ты знаешь у Бродского очень благородное, приятное лицо.

— А в «Москве» напечатали роман Набокова «Защита Лужина», в следующем номере будут «Другие времена».

— А в «Кодрах» скоро будут печатать «Лолиту»…

— А у тебя есть стихи Набокова?

— Пока нет, а что у тебя есть?

— Есть. Ленинградское издание «Художественной литературы» выпустило сборник Владимира Набокова «Круг», более пятисот страниц. Половина стихов, остальное рассказы. Будучи в командировке в Ленинграде, на Невском, в Доме книги приобрёл.

— А мне не догадался купить?

— Не подумал даже…

— Убью.

— Ты – можешь. Ты вообще в последнее время, какой-то смурной ходишь, уж не заболел ли?

— Я сейчас не могу ничего писать и от этого чувствую внутри какой-то дискомфорт. Меня что-то мучает. Это всегда бывает, перед тем как должно появиться что-то новое, какое-то открытие, что ли… Я вот всё думаю о Ванге, о её методе считывания информации, о том, как она предсказывает.

— Сашенька, совсем недавно в журнале «Наука и жизнь» я прочитал статью одного француза, который пишет о существовании торсионных полей. Этими полями обладают все тела живой природы и люди тоже. Торсионные поля обладают памятью.

— Это я знаю и знаю, что эти поля передают информацию, а Ванга её то и считывает. Торсионные поля – основа Информационного поля Вселенной. Более того: мысль имеет торсионную природу.

— Торсионные сигналы от объекта могут восприниматься из прошлого, настоящего и будущего.

— Да! Для них нет ограничений во ВРЕМЕНИ! И вот тебе моё открытие: эти поля и есть само ВРЕМЯ. ЧЕЛОВЕК – ЭТО ВРЕМЯ ВО ПЛОТИ…Это сгусток энергии времени. Вот я, поэтому и мучаюсь, как будто хочу увидеть свое прошлое и будущее, но как?:

Я – время, я рождён его летящей волей…

Я – время, я его энергии поток…

Я – время, я его материя во плоти…

Я – время…

— Эй, поэты! А не пора ли вам перекусить – услышали мы бодрый голос соседа, который уже пересёк границу нашего участка и направлялся к нам с блюдом, на котором лежала добрая половина курицы гриль.

— Вот это щедрость, спасибо. А запах?

— А я смотрю, смотрю – всё чего-то перебираете, жалко вас стало, решил побаловать.

— Саша, знакомься – это Олег Авдейчик, сосед, следователь УВД.

— А вас я знаю, иногда вижу здесь у Мухина, давайте ешьте, а то остывает… Только что из печки.

— А ты, Олег, как раз вовремя подоспел. Нас же ночью обворовали… Приходим – дверь закрыта. Стекло из окна аккуратно выставлено, поставлено на землю. Влезли в окно и так же вылезли…

— Да? А что украли?

— Мы толком и не смотрели, но, что точно так это маленький телевизор «Юность», кроссовки дырявые и томик Байрона… Его особенно жалко.

— Ха, ха, ха… Какой-то интеллектуальный вор оказался. Ну, ничего – будем ловить.

Олег прошёл в дом, обратил внимание на то, что много воска накапано от горящей свечи на полу и столе. Значит, свет не включали, «работали» со свечой. Пока мы с Сашей уминали не успевшую остыть курицу, Олег сходил к себе и принёс маленький чемоданчик с принадлежностями, и тут же на наших глазах, снял отпечатки пальцев со стекла, которое выставлялось.

— Ну, вот и всё. Считайте, что воришка уже пойман.

А примерно через неделю он сообщил, что воришками были два солдатика. Он известил военную часть. Там сказали, что таковые успели демобилизоваться. А свой «подвиг» они перед этим совершили во время ученья ночью, причём залезли не только к нам.

Ну, что: приходили два офицера, просили прощения и принесли новый телевизор, ещё меньше «Юности». И на том – спасибо.

*****

Сашин день рождения мы отмечали очень своеобразно. Сам он никогда и никого не приглашал. И целый день 11 февраля с утра и до вечера в его маленькой однокомнатной квартирке был некий проходной двор: одни приходили, другие уходили; одни приходили утром, другие в обед, третьи вечером…

Ещё в начале 90-х годов обязательно приходили к нему Игорь Григорьев с Еленой Морозкиной. Всегда с добродушными дружескими, братскими приветствиями с цветами, со светлыми воспоминаниями. Бывал у него и Лев Маляков. Сохраняя старое дружество приходили бывшие музейные сослуживцы: Маша Кузьменко, Лена Поккас, Римма Антипова… Приходил его закадычный друг писатель-фантаст и весёлый балагур Николай Тулимонас, друг и добрый советчик писатель-врач Владимир Курносенко, хороший приятель и ученик, стихи, которого Саша редактировал – артист псковского театра Владимир Свекольников, фотограф Александр Тур, друзья – супруги Лабутины…

Если разобраться, то даже хорошо, что приходили все в разное время, потому что все сразу просто не разместились бы. Если учесть, что за день у него могло поперебывать до двадцати человек.

Каждый приносил что-то с собой: кто пирог, кто торт, кто салат, кто «шубу», и почти все несли цветы, и какие-то подарки…

Атмосфера всегда была радостной, дружеской, полной воспоминаний о прошлой «светлой» жизни. Вспоминались годы работы Саши в музее, когда все были такими молодыми. Перед работой утром всегда было заведено играть в волейбол. Играли во дворе Паганкиных палат, и в этих играх всегда принимал участие Леонид Творогов, несмотря на свой недуг – врождённый вывих обеих ног. Творогову было тяжело ходить и он, поэтому всегда сильно раскачивался при ходьбе, но это не мешало ему играть в волейбол и классно ловить мяч руками.

Маша и Лена рассказывали о том, какой хороший Саша был экскурсовод и, что все ответственные экскурсии всегда поручались Саше,

у которого был свой интерес к истории Пскова и России. Он с увлечением работал над псковскими сюжетами, написав циклы стихов: «Псковские фрески 14 века», «Довмонтов меч», «Стихи о России»…

Вспоминали, как мастерски он провёл экскурсию с академиком Дмитрием Лихачёвым и в музее до сих пор сохранены фотографии этого события.

Вспоминал Саша и о том, как он писал путеводитель по музею, много говорил об иконах, к которым он испытывал какое-то особенное притяжение. При этом раскрывал один из многочисленных своих альбомов с иконами, дополнял свой рассказ показом прекрасных изображений икон.

Вспоминал Саша и о своём знакомстве с сестрой Марины Цветаевой – Анастасией Цветаевой и с дочерью Марины – Ариадной Эфрон. Это было в период учёбы, когда он, будучи заочником, ездил в Москву на сессии в литературный институт.

Под впечатлением этого знакомства Саша пишет цикл стихов, посвящённый Марине Цветаевой, родившийся за одну ночь, как говорил Саша…

Саша водку почти не пил и, когда его просили выпить за его здоровье, говорил:

— Не буду,… Я свою водку уже всю выпил.

— Вот, если б ты ещё и курить бросил? А водку, когда же ты успел всю выпить?

Тут в разговор вмешалась Валя, моя жена:

— Я, кажется, знаю, когда это было.

— Ну, и когда?

— Когда жил с Игорем Григорьевым на Гражданской улице.

— Ну, народы, от вас ничего никогда не скроешь. Валя, ты-то, откуда об этом знаешь?

— С вами на одной площадке жила наша учительница с мужем – Нина Ивановна Петряшева. Муж её работал тогда в обкоме. Вот она рассказывала: «пишут, пишут, пишут, — пока не издадут книжку — в квартире тихо и спокойно. Как только издадут, получат гонорар – в квартире шум, гам, веселье, гости, друзья-товарищи… И так продолжается пока не кончатся деньги, а как закончатся, то снова тишина, покой – снова, значит, пишут…

А то выйдут во двор, сядут на лавочку… И муж любил с ними посидеть,

говорил: толковые мужики, эти наши поэты!»

— Кажется я помню эту учительницу… Да, действительно, это было весёлое время.

Когда я вспоминаю о моих старых добрых друзьях Александре Гусеве и Владимире Курносенко, я нахожу много общего в их портретах, характерах и судьбах. Особенно в последние годы их жизни.

Оба были одиноки, замкнуты, более чем скромны, бедны, равнодушны к материальным благам, оба перенесли когда-то клиническую смерть и вероятно от этого оба были верующими людьми. Каждый из них жил в своём собственном монастыре: один под названием «Великолепная поэзия», другой под названием «Великолепная проза». И ни единой душе никогда не было позволено войти ни в один из этих монастырей. Чем дальше идёт время, тем более таинственными становятся для меня образы моих добрых собратьев по перу, тем необъяснимее некоторые события или случаи, происходившие тогда с нами.

Хотя сказано, что ничего случайного в жизни нет.

Одно то, что Саша прожил до 63-х лет, будучи смертельно

облучённым, на ракетном полигоне, во время службы в армии, вызывает удивление. Сам Саша объяснял это так:

— Если я жив, то только благодаря одним молитвам.

А не чудо ли это? Все его сверстники, товарищи по ракетным испытаниям, давным-давно, почти сразу же перешли в мир иной.

Умрёт и Саша. И расскажет об этой своей смерти в своих стихах:

Потом, через полгода я умру.

Смерть будет зафиксирована…

Потом он расскажет о своем Божественном исцелении и обретённой вере в жизнь:

И вновь поверил я в возможность жить,

И чуду…

Когда в начале 2001-го года псковские врачи вынесли Александру приговор, Григорий Григорьев, в институте которого Саша в то время работал, устроил ему аудиенцию с известным питерским профессором-онкологом.

Григорий Григорьев – сын Игоря Николаевича – очень любил Сашу и его стихи. Был дружен с ним и всегда внимательно относился к Саше, и его проблемам. Сам врач, возглавляющий Международный институт резервных возможностей человека, имел в Пскове его филиал и каждую субботу, и воскресенье приезжал в Псков для проведения сеансов лечения.

Конечно, Саша съездил в Питер и прошёл обследование у профессора, и получил окончательный приговор:

— Операцию делать поздно.

Болезнь, оказалось, была запущена, и врачи отняли у Саши последнюю надежду на операцию.

Из Питера он приехал чернее тучи, и мы с женой принялись вытаскивать его из состояния безысходности и отчаяния.

Мы достали кучу журналов «Здоровый образ жизни», где выбрали статьи о людях, больных таким же недугом, которые в результате лечения, либо выжили, либо прожили ещё какое-то время.

Да, — умерли, но ведь жили сколько-то, пока лечились. Кто год, кто два, а кто и… больше…

Долго уговаривать о том, что надо лечиться самому, Сашу не пришлось. Видимо он понял, что это его последняя надежда и ухватился за этот спасительный лучик.

Изучив несколько статей из журналов и выбрав подходящие рецепты,

мы выяснили, что основой рецептов везде является мёд какие-то травы, гриб чага и спирт. Нужно было срочно делать настойку. Учитывая то обстоятельство, что лекарство нужно было принимать три раза в день по 30 -40 граммов, спирту требовалось достаточное количество.

— Ну, Сашенька – смотри, не спейся — шутили мы.

— Не сопьюсь, потому что вы спирта не достанете. Спирт нужен только

чистый медицинский. А где вы его возьмёте?

Он, конечно, заблуждался по незнанию. Я к тому времени уже около двух лет работал слесарем винного цеха на «Псковпищепроме» и знал, что в медицину шёл спирт высшей очистки, но он часто был не питьевым. И я заверил друга, что достану более качественный «Экстра» или «Люкс», который у нас шёл для изготовления элитных водок.

Заверить то я заверил, а сам себе заработал мучительную головную боль. Как достать спирт из спиртохранилища? Ведь он под «семью замками» с тройной охраной, под видеонаблюдением. Да оттуда и каплю не вынесешь.

Кстати о капле. У нас в винном цехе ходил такой анекдот. Рабочий подходит к мастеру и спрашивает:

— Сколько стоит капля вина?

Мастер отвечает:

— Ничего не стоит.

— Тогда накапайте, пожалуйста, стаканчик….

Это наше общение с Сашей было в воскресенье. Ночь у меня была почти бессонной. Я всё строил планы, как достать обещанное Саше. В понедельник с тяжёлой головой я вышел на работу и почти сразу же был вызван к главному инженеру Иванову.

— Мухин – на ковёр к начальству!

— Что бы это значило???

В кабинете у Иванова сидела заведующая спиртохранилищем, моя непосредственная начальница, Наталья Николаевна. Главный инженер пригласил меня сесть и с видом человека принимающего важное решение твёрдо проговорил:

— Я готовлю приказ о переводе Натальи Николаевны на новую должность начальником винного цеха. Я просил её подобрать вместо себя новую кандидатуру. Она порекомендовала вас. Как — вы согласны?

Я был не то чтобы сражён, я был просто ошарашен внезапностью такого поворота событий. У меня на некоторое время отнялся язык, и когда я пришёл в себя, первое что я произнёс было:

— А почему я?..

Ответила Наталья Николаевна:

— Всё не так просто. Я здесь предлагала кое-кого. Но вы более подходите. У вас высшее образование, вы не пьёте и, главное, не курите. Вы давно у нас работаете и хорошо знаете всю аппаратуру. А как составлять отчёты и работать с лабораторией я вас научу…

— Так вы согласны? — опять спросил Иванов.

— Да, конечно! — с нескрываемой радостью выпалил я.

Вечером, после работы, я позвонил Саше и сообщил ему эту потрясающую новость о моём назначении. Он отреагировал так, будто никакого чуда не произошло:

— А я это чувствовал. Я всю ночь молился…. Но не забудь, что спирт должен быть медицинский.

Мне ничего не оставалось делать, как связаться с Владимиром Курносенко и попросить его разъяснить Гусеву ситуацию со спиртами:

— Володя, выручай. Ты же врач и знаешь что к чему, А главное – я ему плохого не желаю. Пожалуйста, убеди его в этом, и будем его лечить, и надеяться на лучшее.

И потекли долгие, томительные дни тягостного ожидания. Саша был внешне спокоен, как всегда малоразговорчив, более сосредоточен. На столе у него в эти дни всегда лежали листки с рукописями стихов. Он работал. Видно было, что работал. Некоторые листки были не подписаны. Он никогда не подписывал не готовые стихи. Ставил подпись только на законченном варианте. Он заметно похудел, осунулся, стал бледным, и, казалось, потерял всякий интерес к окружающему миру. Когда он стал уже совсем плох – почти не вставал и отказывался принимать пищу — о нём постоянно заботилась его племянница Светлана.

Владимир Курносенко часто бывал у него и своими советами, как врач и друг, также оказывал неоценимую поддержку и помощь.

Кто знает, помогло ли это лечение Саше? Но, во всяком случае – не навредило, если считать, что он после этого прожил около года. И всё это время он верил и надеялся, и что самое главное работал, а значит жил полноценной жизнью.

О Господи, прости, успокоенье дай

Для всякой твари, дай для всех, кто, не раскаясь,

Ещё живёт, и жизнь, как брошенную кость,

В довольстве и нужде грызёт…. О, эта чаша,

Несбыточных надежд на русское авось!

А жизнь, она всегда и наша – и не наша.

Говорят, большой талант всегда одинок. Думается, в этом есть доля правды. Его мало кто понимал до конца, да он и не стремился к этому: «ни у кого не ищу пониманья». Но писал так, как видел, слышал и чувствовал жизнь, своё ВРЕМЯ, как подсказывало его сердце – многострадальное и любящее. Он сам выбрал себе путь – одиночество. А за все связанные с этим лишения и трудности Бог наградил его талантом – быть истинно русским Поэтом. Талантом чутко и бережно относиться к Слову, любить Слово, свою родную землю, свой народ, а в конечном итоге, и свою горькую судьбу, как «самую лучшую долю».

Его Слово наполнено силой духа — силой божественной мысли. Всё его творчество рождено в муках духовной борьбы и твёрдо противостоит злу и произволу, бездуховности нашей эпохи. Оно несёт людям истинный свет спасения. Александр Гусев ищет истинную красоту, мелодию чувств, гармонию небес, и находит это в самом себе, создавая, силой божественной мудрости и вдохновения свои замечательные строки.

А в жизни ему, конечно, не хватало ласки, элементарного человеческого и женского тепла, простого ухода… Он жил среди своих бесчисленных книг, своей, наверное, самой большой в городе личной библиотеки. И умер в их окружении. Умер 20 октября 2001 года, как христианин, и святой отец успел отпеть его отлетающую в мир иной душу:

Я — время

С уступа на уступ! – Я уступаю землю

И травам и цветам, чтоб раствориться вновь

В самом себе, и пусть, как это я приемлю,

Взамен меня живёт иная в мире кровь.

Я – время, я рождён его летящей волей.

Я – время, я его энергии поток –

С прекраснейшей судьбой и самой лучшей долей,

Которых я себе придумать бы не мог.

Не мог бы никогда я всуе покуситься

Стать человеком, стать живейшим из живых.

С уступа на уступ! – Как ручейком пролиться.

И небо надо мной в потоках проливных.

Я – время, я лечу, я в землю ударяю,

И высекаю свет… Как факел на ветру…

И если я сейчас о смерти что-то знаю,

То расскажу о ней потом, когда умру.

Когда наступит миг, как взрыв освобожденья,

Раскрепощенья сил, — и белый-белый день

Ударит в сердце мне сверхплотностью мгновенья!..

С уступа на уступ! – Последняя ступень.

Я – время, я его материя, во плоти.

Неравновесье сил, дарующее свет.

И мир наш навсегда в немеркнущем полёте,

В той красоте любви, в которой смерти нет.

Окончив в Пскове в шестнадцатилетнем возрасте школу, он строил свою дальнейшую жизнь без родительской помощи.

Окончив в Пскове в шестнадцатилетнем возрасте школу, он строил свою дальнейшую жизнь без родительской помощи. А в результате стал заложником государственной тайны.

А в результате стал заложником государственной тайны. Всё это не могло не наложить отпечатка на дальнейшую Сашину судьбу. Он был не то чтобы болезненным, но всякие болячки прилипали к нему легко и мучили его. Ему всегда было холодно, и даже дома, и даже летом он ходил, всегда закутавшись в какой-нибудь плед или накинув на себя шарф или пальто.

Всё это не могло не наложить отпечатка на дальнейшую Сашину судьбу. Он был не то чтобы болезненным, но всякие болячки прилипали к нему легко и мучили его. Ему всегда было холодно, и даже дома, и даже летом он ходил, всегда закутавшись в какой-нибудь плед или накинув на себя шарф или пальто. Мир поэзии Александра Гусева не только земной мир, это мир космоса, вся вселенная, в которой поэт чувствует себя как дома, где «согласованы… дыхание звезды и лунной пыли с мерцанием берёзы у пруда». Поэтому всё происходящее во вселенной, во ВРЕМЕНИ, происходит с ним – живой неотделимой от этого мира частичкой – мыслящей, страдающей и горящей:

Мир поэзии Александра Гусева не только земной мир, это мир космоса, вся вселенная, в которой поэт чувствует себя как дома, где «согласованы… дыхание звезды и лунной пыли с мерцанием берёзы у пруда». Поэтому всё происходящее во вселенной, во ВРЕМЕНИ, происходит с ним – живой неотделимой от этого мира частичкой – мыслящей, страдающей и горящей:

В пятницу, 8-го февраля 2008 года, шёл мелкий дождь. На кладбище было тихо и безлюдно, как, наверное, бывает всегда. Всё время, пока могилу засыпали землей, ставили венки, около берёзы, выросшей между старых надгробий родителей Станислава Александровича, неподвижно сидела собака. Обычная матёрая дворняга с порванным окровавленным ухом. Подождав, пока от свежей могилы отойдут люди, она села у изголовья холма. Села прямо и торжественно, глядя перед собой в никуда, не обращая ни малейшего внимания на присутствующих, казалось, она даже не дышала.

В пятницу, 8-го февраля 2008 года, шёл мелкий дождь. На кладбище было тихо и безлюдно, как, наверное, бывает всегда. Всё время, пока могилу засыпали землей, ставили венки, около берёзы, выросшей между старых надгробий родителей Станислава Александровича, неподвижно сидела собака. Обычная матёрая дворняга с порванным окровавленным ухом. Подождав, пока от свежей могилы отойдут люди, она села у изголовья холма. Села прямо и торжественно, глядя перед собой в никуда, не обращая ни малейшего внимания на присутствующих, казалось, она даже не дышала. XII Всероссийский открытый фестиваль

XII Всероссийский открытый фестиваль

И все же Псков, куда переехала наша семья в августе 1978 года, в сравнении с родным Владивостоком выглядел бледно и бедно. Ребенку, привыкшему иногда, в коротких промежутках между забавами, восхищенно посматривать туда, где насеянная горбами сопок земля сходится с небом, тихий провинциальный городок совсем не показался. Вернее, показался… невыразительным, невнятным, безвольно распластанным на ровной, такой же невыразительной поверхности. Разочарование было столь сильным, что его не скрасили ни спасительный (для меня) умеренный климат, ни многочисленные, ставшие Историей этого края примеры подвигов и силы духа, ни имена, достойные и гордости, и почитания.

И все же Псков, куда переехала наша семья в августе 1978 года, в сравнении с родным Владивостоком выглядел бледно и бедно. Ребенку, привыкшему иногда, в коротких промежутках между забавами, восхищенно посматривать туда, где насеянная горбами сопок земля сходится с небом, тихий провинциальный городок совсем не показался. Вернее, показался… невыразительным, невнятным, безвольно распластанным на ровной, такой же невыразительной поверхности. Разочарование было столь сильным, что его не скрасили ни спасительный (для меня) умеренный климат, ни многочисленные, ставшие Историей этого края примеры подвигов и силы духа, ни имена, достойные и гордости, и почитания. -то иллюзорному, несбывшемуся, по глупости или малолетству не допуская и мысли, что любое, самое ничтожное изменение событийного ряда влияет на течение всей последующей жизни, справедливо отменяя тебя сегодняшнего.

-то иллюзорному, несбывшемуся, по глупости или малолетству не допуская и мысли, что любое, самое ничтожное изменение событийного ряда влияет на течение всей последующей жизни, справедливо отменяя тебя сегодняшнего. Как тайно и почти безнадежно влюбленный Город всепрощающ и терпелив в своем долгом ожидании, и, встречая тебя по утрам, провожая до ступенек подъезда вечерами, он надеется, что однажды ты обратишь на него внимание. И когда, удивленный и потрясенный, ты, наконец, приходишь в себя от долгого забытья, перед распахнутыми глазами взрослого, ставшего на мгновение ребенком, предстает мир, до сих пор не виданный. Так порой вдруг узнаешь тех, кто, оставаясь в тени и на расстоянии, всегда был рядом, готовый в любую минуту помочь, поддержать, защитить… Тех, к кому невольно, еще где-то на полпути из Детства прикипел сердцем и томился непониманием этого все последующие годы. Томился, чего только не предпринимая: и противился очевидному, упрямо твердя «не дождешься…», и срывался, калеча свою душу и тело, и мчался в дальнюю дорогу (что тут ловить-то?), клянясь, что ноги твоей тут больше не будет… Ты даже позволял себе казаться хуже, чем был на самом деле, пока однажды не понял, что это — з л о, разъедающее и уничтожающее прежде всего тебя. Ты даже позволял себе обманывать, нимало не беспокоясь о последствиях, пока однажды, в самый бедовый Час Отчаяния тебе, сказавшему чистую правду, никто не поверил…

Как тайно и почти безнадежно влюбленный Город всепрощающ и терпелив в своем долгом ожидании, и, встречая тебя по утрам, провожая до ступенек подъезда вечерами, он надеется, что однажды ты обратишь на него внимание. И когда, удивленный и потрясенный, ты, наконец, приходишь в себя от долгого забытья, перед распахнутыми глазами взрослого, ставшего на мгновение ребенком, предстает мир, до сих пор не виданный. Так порой вдруг узнаешь тех, кто, оставаясь в тени и на расстоянии, всегда был рядом, готовый в любую минуту помочь, поддержать, защитить… Тех, к кому невольно, еще где-то на полпути из Детства прикипел сердцем и томился непониманием этого все последующие годы. Томился, чего только не предпринимая: и противился очевидному, упрямо твердя «не дождешься…», и срывался, калеча свою душу и тело, и мчался в дальнюю дорогу (что тут ловить-то?), клянясь, что ноги твоей тут больше не будет… Ты даже позволял себе казаться хуже, чем был на самом деле, пока однажды не понял, что это — з л о, разъедающее и уничтожающее прежде всего тебя. Ты даже позволял себе обманывать, нимало не беспокоясь о последствиях, пока однажды, в самый бедовый Час Отчаяния тебе, сказавшему чистую правду, никто не поверил…