«БЫЛА У МЕНЯ И ЛЮБОВЬ, И РОДНЯ…»

очерк-воспоминание о Светлане Молевой

Это было в 1970 году, я студент заочник ленинградского института (ЛИСИ) приехал сдавать зимнюю сессию. А поселился я, как всегда, у своих родственников – семьи родного брата жены на улице Кораблестроителей.

Это было в 1970 году, я студент заочник ленинградского института (ЛИСИ) приехал сдавать зимнюю сессию. А поселился я, как всегда, у своих родственников – семьи родного брата жены на улице Кораблестроителей.

Как-то сидим это мы на кухне всей семьёй, трапезничаем, слушаем радио. И вдруг объявляют, что выступает поэт Светлана Молева. Светлана читала свои стихи, как будто пела свои песни. Читала долго, задушевно, просто и трогательно. Стихи были о малой родине, о деревне, о Ленинграде и природе.

Её хотелось слушать и слушать, и мы боялись чем-то прервать этот живой поток настоящей поэзии:

Расстилал ты травы —

Молкли соловьи.

Тихо целовала

Губы я твои.

Угасала где-то

Дальняя гроза.

И глядела долго

Я в твои глаза….

А потом ты воду

Пил из рук других, —

Трепетали звёзды

На губах твоих.

А свои я звёзды

Унесла в горсти, —

Не смогла тебе я

Рук чужих простить.

***

И слов жестоких сказано немало.

И слёз напрасных пролито немало….

Но вдруг глаза твои я увидала —

И поняла, что нет твоей вины

В том, что тепла немного мне досталось:

Я не жила в них – только отражалась,

Не достигая этой глубины.

Маслена

Нынче улицы безгласные

Пургой заметены.

Помнишь ты прощёну-маслену,

Да румяные блины?

Всё на свете перепутав,

Заблудясь в семи ветрах,

Мы саней полозья гнутые,

Раскатали в пух и прах!

Мы с тобою были глупеньки,

Всё ловили на лету, —

Целовались в губы хрупкие

На морозном на свету.

Пусть что деется – то деется!

Не будет нам в укор.

Мы соломенную девицу

Уложили на костёр….

Возле берега покатого

Снег подтаявший лежит.

Что ж такого непонятного –

Дева старая горит.

Ох, ты, маслена-напраслина,

Кому – слёзы,

Кому – пляс….

У вас маслену не празднуют,

Так отпразднуй же у нас!

Дождавшись конца передачи, я сказал, что вот вам наш подарок – это выступала псковская поэтесса Молева. Мне тут же стали возражать, дескать – это не псковская, а самая настоящая ленинградская, что она и живёт в Ленинграде, и мы её давно знаем.

И действительно в 1965 году Светлана Молева поступает в Литературный институт имени А. М. Горького. Студенческие годы были озарены дружбой с поэтами Юрием Кузнецовым и Николаем Рубцовым, драматургом Александром Вампиловым. Благодаря псковским поэтам Игорю Григорьеву и Льву Малякову, а также редактору Борису Друяну в 1967 в издательстве Лениздат выходит первый поэтический сборник «Подснежники».

В 1967 году Светлана Молева стала работать редактором в Лениздате. Этой работе она отдала почти четверть века (до 1990).

Вот поэтому к моменту, когда мы слушали радиопередачу, где со стихами выступала Светлана Молева, она уже пять лет жила в Ленинграде и даже уже работала редактором в Лениздате.

А самая первая публикация стихотворений Светланы была в псковской газете «Молодой ленинец» в 1963 году, когда ей было 17 лет.

А самая первая публикация стихотворений Светланы была в псковской газете «Молодой ленинец» в 1963 году, когда ей было 17 лет.

В 1976 принята в Союз писателей СССР и в том же году стала лауреатом Второго смотра творчества «Молодость. Мастерство. Современность». На её стихи писали песни С. Смирнов, Р. Нурмухамедова, В. Царева, В. Фёдоров. Композитором Юрием Корнаковым в 1975 создан вокальный цикл «Берегите тепло».

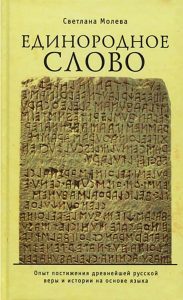

В 1988 году вместе с мужем Михаилом Устиновым (писатель, редактор) переезжает в Псков, где вместе они создают книжное издательство «Отчина». С этим периодом связана исследовательская работа в области древнерусской истории и русского языка, итогом которой стала книга «Единородное Слово». В 2002 — возвращение в Санкт-Петербург.

По приезде в Псков Светлана обрела заново как бы давно утраченный мир: эту псковскую старину, эти старинные знакомые и дорогие улочки, любимую речку с милым названием Великая, старых друзей, с которыми вечность не общалась: Александра Гусева, Игоря Григорьева, Елену Морозкину, Льва Малякова и других. Меня со Светой познакомил Саша Гусев, и мы сразу сошлись во всём и во взглядах, и во вкусах, и в отношении к поэзии и литературе. А в 1995 году Светлана была одна из тех, кто давал мне рекомендацию для поступления в Союз писателей. А перед этим я подарил ей две моих первых поэтических книжки. И когда я попросил Свету дать мне рекомендацию, она сказала, что конечно даст, и что ей нравятся все мои стихи, но больше всех стихотворение «Старанья». И, как бы в шутку добавила, что если б я написал только его, то и тогда она бы дала мне рекомендацию.

Однажды мы втроём – я, мать и жена — собрались ехать в лес за черникой.

— Я тоже хочу за черникой – запросился Саша Гусев – с детства не собирал, а так любил её собирать…. Хочу вспомнить.

— Поедем, конечно, какой разговор, здорово! Вчетвером гораздо веселее. А что ты с ягодой-то потом делать будешь?

— Я её Свете Молевой отдам. У неё дочка Лада просто обожает чернику.

— А я считаю, что вкуснее черничного варенья – ничего в мире нет.

— Ну, вот и договорились,… поедем.

Светлану Молеву и поэта Александра Гусева связывала давнишняя дружба, ещё со времён, когда двадцатилетняя чихачёвская девчушка приехала в Псков покорять псковскую поэтическую Богему. Он рассказывал мне, как словно сошедшие с ума, Света и Игорь, влюбились друг в друга с первого взгляда и больше не расставались, пока не поженились. Это была любовь уже зрелого поэта и начинающей только ещё распускаться, как цветок, юной поэтической души, трепетной и нежной.

Поэзия, хоть и ненадолго, связала эти два пылких любящих сердца, стала их смыслом, их воздухом. Для Светланы этот союз, безусловно, стал взлётом её собственного поэтического голоса и первую её книжку Игорь Николаевич помог ей выпустить, как учитель и наставник. Потом, уже после смерти Игоря, Светлана Молева вспоминала:

«Он много лет назад сам учил меня знать цену слову: «В строке не может быть проходных, случайных, необязательных слов. Ты должна забивать их туго, как патроны в обойму…».

Что ж, видно, уроки не прошли совсем даром. Многие из нас стали ему только краткими попутчиками на этом его стремительном пути, требующем постоянного душевного напряжения и полной отдачи. Взлеты и падения — конечно, литературный штамп. Но я вижу его, летящего по Октябрьскому проспекту, безоглядно выкрикивающего стихи, и себя, деревенскую школьницу, стыдливо, но изо всех сил выбивающуюся — рядом. Стыдливо потому, что встречные пересмеиваются и, как горох, рассыпаются по сторонам. Таким был день нашей первой встречи».

Припоминая о своей совместной жизни с Игорем Николаевичем, она писала:

«Крученый, верченый» (как он подсмеивался сам), всем неудобный, но столь представительный, что друзья и враги плотно обстояли его, он время от времени прорывался и уходил, оставляя всех.

И сколь бы теперь не вспоминали и не писали о нем, нам и всем миром не собрать малой доли стремительного, яркого, разрываемого противоречиями образа. Скорее всего, не удастся даже последовательно выстроить биографию, разбросанную по всей стране, и на долю его биографов, когда Россия поднимется и достанет у нее досуга вспомнить своих сыновей, выпадет нелегкий труд.

Одна из последних поэтических книг Игоря Григорьева биографична и называется «Крутая дорога». Как ее редактор, я, безусловно, и сразу согласилась с этим названием. Вот она передо мной. И думается теперь: на свое неслабое мужское плечо примерял он эту дорогу.

Не крутая она — жестокая.

Да, жестокая дорога поэзии стремительно пронесла его мимо нас. Многие шарахались в стороны, называя его шутом и кривлякой.

Он не оглядывался.

Другие уязвляли больно, навешивая ярлык графомана».

Эти другие были критиками – поверхностными и недальновидными, пытавшимися обвинить в употреблении чуждых слов и оборотов. На что Светлана Молева резко и твёрдо отвечала: «Ему претили нерусские слова и чувства. Таким мощным, неподдельным, генетически чутким было его ощущение родного слова — слова всеобъемлющего, оплодотворившего весь мир.

Но, конечно, строку не всегда удавалось зарядить, как обойму. И попутчики часто попадались не из тех, с кем можно было идти в разведку (а он именно с этой меркой подходил к людям). И падения бывали такие жестокие, что еще не приспело время поминать о них. Да не приспеет ни-когда.

Но именно в один из таких, кажется, безвыходных моментов судьбы, написаны эти летние, чистые, хрестоматийные строки:

Покойны жёлтые озёра,

Спокойны синие пески:

Они как старость без укора,,

Они как юность без тоски…»

Игорь Григорьев беззаветно любил Светлану Молеву. Но не мог её удержать рядом с собой долго, а «птичке» надо было учиться дальше, ей нужна была свобода, и поэтому она упорхнула при первой возможности. Наверно все-таки сказалась разница в возрасте — 23 года. Но они навсегда остались друзьями. Я помню, как в этот период своей жизни в Пскове (1988 – 2002) Светлана Молева с Михаилом Устиновым приходили навестить Игоря Григорьева и Елену Морозкину на Рижский, 57, пили чай, давали советы друг другу. Или слушали увлекательные рассказы Елены Николаевны, или слушали и читали новые стихи….

Игорь Григорьев беззаветно любил Светлану Молеву. Но не мог её удержать рядом с собой долго, а «птичке» надо было учиться дальше, ей нужна была свобода, и поэтому она упорхнула при первой возможности. Наверно все-таки сказалась разница в возрасте — 23 года. Но они навсегда остались друзьями. Я помню, как в этот период своей жизни в Пскове (1988 – 2002) Светлана Молева с Михаилом Устиновым приходили навестить Игоря Григорьева и Елену Морозкину на Рижский, 57, пили чай, давали советы друг другу. Или слушали увлекательные рассказы Елены Николаевны, или слушали и читали новые стихи….

Были и совместные выступления на различных площадках города Пскова примерно в таком составе: Игорь Григорьев, Светлана Молева, Лев Маляков, Александр Гусев, Валерий Мухин и другие. Это были библиотеки, школы, и даже магазины, например огромный книжный магазин на Рижском проспекте. Здесь особенно нравилось выступать, потому, что после выступлений, покупались наши книжки, а мы давали автографы довольным псковичам.

Игорь посвящал Молевой стихи, но горько сознавал, что былую любовь не возвратить уже никогда:

Письмо любимой

Ты нынче песни новые поёшь,

По-новому смеёшься и горюешь,

Ты городу красу свою даруешь,

А я всё тут, всё на себя похож.

……………………………………

Я не собьюсь с дороги, не тужи,

Не прокляну затученное солнце,

Я не один, мне есть, что петь, кем жить:

Любимая – любимой остаётся.

Вишенка

Светлане Молевой

Маем ласковым горько обижена?

Кипень-платьем не бело-бела?

Что же ты закручинилась, вишенка,

От подружек в сторонку ушла?

Им цветётся и просто, и песенно —

С ветерками шуршат на заре.

Ты одна пламенеешь невесело,

Будто белый пожар на бугре.

Не приветила сиверка вешнего,

Льётся грусть из-под строгих бровей.

Ждёшь кого-то иного, нездешнего?

Иль не можешь забыть суховей?

Я ведь знаю: ты мне не доверишься,

Не раскроешься сердцем ничуть.

Но люблю у высокого бережка

В чистом пламени жарко взгрустнуть!

Всё горит над забытыми крышами

В ненаглядной печали лицо.

На мою невозвратную Вишенку

Ты похоже горюн-деревцо.

«Невозвратную» — сколько боли, какое страдание вложено в это слово – трудно себе представить. И только ему, страдающему сердцу поэта дано пронести эту боль до конца всей своей жизни.

Светлана Васильевна Молева родилась в посёлке Чихачево Бежаницкого р-на Псковской области.

Отец — партработник, мать — фельдшер. По признанию поэтессы, деревня «на всю жизнь одарила меня любовью к лесным просторам, народным песням, пляскам и к стихам» . Родители знали и ценили русскую поэзию; с детства Света знала наизусть Пушкина, Некрасова, Есенина. Стихи начала писать в 4-м классе школы.

Стихи Молевой привлекают своей песенностью, русским звуковым мелосом, в них можно расслышать и частушку, и мотив народного фольклора. Они отличаются цельностью чувств, доверительной интонацией, чуть печальной или лукавой.

Уже в первой книге «Подснежники», 1967, «Лениздат», критики находили задушевность, живую непосредственность, «просветленность поэтического рисунка», точность деталей. (Шестинский О. «Девочка с берестяным лукошком», Москва. 1968. № 4).

Мир Светланы Молевой насыщен светом, открытым пространством, чувством свободы и воли. (В. Кречетов).

Дальше выходят книги «Сто дней весны» (1975), «Ожидание встречи» (1978) — поэт пристально вглядывается в человеческое сердце, голос ее звучит тепло и душевно. Чистота и энергичность чувств, память о доме, всепроникающее ощущение родины наполняет четвертую книгу Молевой «Белый берег» (1986). Природа выступает в ней не как фон или пейзаж, но как «действующее лицо, участница и свидетельница жизни лирической героини»

Дальше выходят книги «Сто дней весны» (1975), «Ожидание встречи» (1978) — поэт пристально вглядывается в человеческое сердце, голос ее звучит тепло и душевно. Чистота и энергичность чувств, память о доме, всепроникающее ощущение родины наполняет четвертую книгу Молевой «Белый берег» (1986). Природа выступает в ней не как фон или пейзаж, но как «действующее лицо, участница и свидетельница жизни лирической героини»

В книге «Забытые песни» (2002) наряду со стихами прежних лет вошли произведения последнего десятилетия, в котором лирическая просветленность сменяется интонациями плача, причитания, тихой скорби:

Эти северные лица —

Уходящее тепло…

На Руси легко молиться,

Только выжить тяжело.

( В белой церкви отпевали… )

Наступает «время молчать и ценить дорогие слова». Картины Руси обнищавшей и разоренной, исполненной горя и страдания открываются в стихотворениях «Эта церковь бедна и далече…», «Черная осень». В то же время Русь в поэтическом мире Молевой — такое духовное пространство, где совмещаются ад и рай, безудерж бесовских сил — и веянье Божьей благодати («Две жизни у Господа я прожила…»).

Наступает «время молчать и ценить дорогие слова». Картины Руси обнищавшей и разоренной, исполненной горя и страдания открываются в стихотворениях «Эта церковь бедна и далече…», «Черная осень». В то же время Русь в поэтическом мире Молевой — такое духовное пространство, где совмещаются ад и рай, безудерж бесовских сил — и веянье Божьей благодати («Две жизни у Господа я прожила…»).

В 1990-х Молева занимается изучением древнейшей истории русского народа, датировкой возникновения россов, расшифровкой надписи на древнем Перуджианском камне, при этом язык рассматривается как «ключ к тайнам нашей веры и нашей глубочайшей истории». Молева задается вопросами: откуда явился русский народ, «что значит он для мира? В чем таится его могущество? Откуда истоки его величия, его жертвенности, его нестяжательности?» (В. Личутин). Результаты этих исследований опубликованы в книге «Единородное слово» (Псков, 2000).

Ещё в 1997 году Светлана подарила мне свою книгу «Речь». Это первый сборник, который потом вошёл в книгу «Единородное слово». Получив такой подарок, я посетовал Свете, что она теперь, занявшись такой научной прозой, совсем перестанет писать стихи. Она на полном серьёзе мне отвечала:

Ещё в 1997 году Светлана подарила мне свою книгу «Речь». Это первый сборник, который потом вошёл в книгу «Единородное слово». Получив такой подарок, я посетовал Свете, что она теперь, занявшись такой научной прозой, совсем перестанет писать стихи. Она на полном серьёзе мне отвечала:

— Ты знаешь, я действительно переросла свои стихи. Я теперь изучаю природу слова. Природу русского слова. И вместе с этим древнейшую историю русского народа.

Редакторская деятельность была для Молевой не менее важным делом, чем поэзия. Она поддержала многих петербургских и псковских поэтов чуткостью своего сердца, редким даром доброго отношения к людям. Она была редактором двух книг Александра Гусева «При свете памяти» 1994, и «Измерения» 1990.

В 2011 в издательстве «Логос» в Пскове, вышел сборник избранных стихотворений и воспоминаний Молевой «Дальний свет», составленный мужем Молевой Михаилом Устиновым. В него наряду с ранее опубликованными стихами включены произведения, извлеченные из авторского архива; собрание поэтических текстов сопровождают воспоминания автора.

В 2011 в издательстве «Логос» в Пскове, вышел сборник избранных стихотворений и воспоминаний Молевой «Дальний свет», составленный мужем Молевой Михаилом Устиновым. В него наряду с ранее опубликованными стихами включены произведения, извлеченные из авторского архива; собрание поэтических текстов сопровождают воспоминания автора.

Быть может, проживи чуть больше, Светлана Васильевна сделала бы прорыв, открытие в науке языкознания. Но, нет. Ее жизнь не была радужной: превратности судьбы, больные родители, воспитание дочери, двоих внучек, социальные перемены – и все это легло на хрупкие женские плечи. И болезнь… Тяжелая, страшная, долгая. Время переосмысления жизни, истории, судьбы России. Светлана Молева ушла из жизни в Санкт-Петербурге 8 февраля 2005 года в возрасте 59 лет. Она завещала похоронить себя в Пскове, на Мироносицком кладбище.

***

Летний вечерний покойный задумчивый час.

Тает, дрожит, исчезает серебряный крест.

Здесь мне покоиться тихо-претихо, Бог даст,

Благо пожить мне на свете оказана честь.

Благо все также цветы полевые звенят,

Благо все также струится родимая речь,

Благо была у меня и любовь, и родня, —

Было кого и оплакивать, и пожалеть.

Плитами, плитами крепится древний бугор.

В храмовой сини сирень опадает шурша.

Жаль мне оставить тебя, синеокий простор….

Не улетай, поселись недалече, душа!

Как я узнаю, светлы ли мои зеленя?

Как я узнаю белы ли снега на Руси?

Господи, кто-нибудь там попроси за меня,

Господи, кто-нибудь там за меня попроси…

Александр Петрович Казаков (г. Псков) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, композитор. Член Союза писателей России, куратор Совета молодых литераторов Псковского регионального отделения Союза писателей России, руководитель секции прозы.

Александр Петрович Казаков (г. Псков) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, композитор. Член Союза писателей России, куратор Совета молодых литераторов Псковского регионального отделения Союза писателей России, руководитель секции прозы.  Надежда Анатольевна Камянчук (г. Псков) — поэт, член Союза писателей России, автор пяти книг стихов.

Надежда Анатольевна Камянчук (г. Псков) — поэт, член Союза писателей России, автор пяти книг стихов. Александр Владимирович Питиримов (г. Санкт-Петербург) — поэт, главный редактор литературного портала Поэзия.ру, автор двух книг стихов.

Александр Владимирович Питиримов (г. Санкт-Петербург) — поэт, главный редактор литературного портала Поэзия.ру, автор двух книг стихов. Вита Валерьевна Пшеничная (г. Псков) — поэт, прозаик, эссеист, литературный критик, член Союза писателей России, автор пяти книг стихов.

Вита Валерьевна Пшеничная (г. Псков) — поэт, прозаик, эссеист, литературный критик, член Союза писателей России, автор пяти книг стихов.

Сон приснился вчера: звонит телефон, я беру его и вижу на дисплее лицо Натальи.

Сон приснился вчера: звонит телефон, я беру его и вижу на дисплее лицо Натальи.