Воспоминания о Льве Ивановиче Малякове

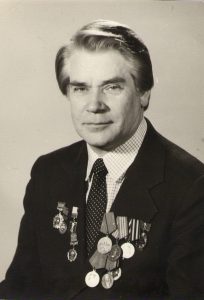

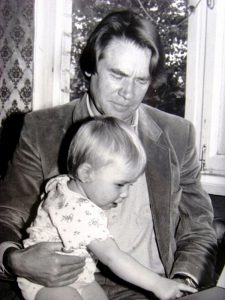

Лев Иванович Маляков (11.01.1927-16.01.2002) — поэт и прозаик, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры. Родился на Псковщине, в деревне Калашниково. В 1943 году Лев Маляков стал партизаном 4-го отряда 2-й партизанской бригады. В 1944 году добровольцем ушел на флот. По окончании Кронштадтской школы связи был направлен радистом на торпедные катера Краснознаменного Балтийского флота. Служил до 1950 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Нахимова («За отвагу», «За победу над Германией») и другими наградами.

Лев Иванович Маляков (11.01.1927-16.01.2002) — поэт и прозаик, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры. Родился на Псковщине, в деревне Калашниково. В 1943 году Лев Маляков стал партизаном 4-го отряда 2-й партизанской бригады. В 1944 году добровольцем ушел на флот. По окончании Кронштадтской школы связи был направлен радистом на торпедные катера Краснознаменного Балтийского флота. Служил до 1950 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Нахимова («За отвагу», «За победу над Германией») и другими наградами.

После войны окончил отделение журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета. С 1955 года работал в газете «Псковская правда», затем был главным редактором областной газеты «Молодой ленинец». С 1964 года — заведующий Псковским отделением Лениздата.

После войны окончил отделение журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета. С 1955 года работал в газете «Псковская правда», затем был главным редактором областной газеты «Молодой ленинец». С 1964 года — заведующий Псковским отделением Лениздата.

За многие годы литературного творчества им созданы романы «Доверие», «Люди добрые», «Родник — не талая вода», «Затяжная весна», «Страдальцы», рассказы «Боль через годы», «Диверсия», «Разведчик», издано 17 книг.

Лев Маляков — автор нескольких поэтических сборников: «Страда», «Заколдованное счастье», «Милосердие весны», «Заряна-печальница», «Сберегите цветы полевые».

Д.С. Лихачев писал о нем: «Коренные свойства поэтического таланта связаны, прежде всего, с тем краем, где началась «почва и судьба» автора».

Для Льва Малякова Псковщина — бесконечно добрая и красивая земля, освещенная гением Пушкина и Мусоргского, ее люди и дела испокон веков были тесно связаны с исторической судьбой России. Лев Маляков провел большую работу по изданию трудов ученого Юрия Спегальского, по его инициативе открыта квартира-музей Спегальского в Пскове.

Познакомился я с Львом Ивановичем, в 1982 году, когда он возглавлял псковское отделение Лениздата.

Я пришел в его кабинет, который находился на первом этаже в самом конце коридора, налево, в здании типографии газеты «Псковская правда».

Выложив на стол солидную папку с подборкой своих стихов, я тихо, почти шепотом произнес:

— Вот, принес стихи.

Маляков с опаской покосился на пухлую папку, потом, как бы нехотя, раскрыл ее и наугад молча, прочел несколько стихотворений. Затем, как мне показалось, уже более заинтересованным взглядом посмотрел мне в лицо и спросил:

— Стихи о любви есть?

— Очень мало. Я пока что избегаю этой темы.

— И напрасно. Учтите, я могу сказать, поэт вы или нет, после того, как прочту ваши стихи о любви. Оставляйте папку и придите ровно через две недели. Тогда и поговорим.

Поблагодарив его, я вышел с каким-то новым ощущением, будто в меня влили свежую порцию кислорода.

Стихи о любви! Ну конечно. Вот где есть идеальная возможность выразить себя в слове! Выразить чувство. Окрасить его теплотой, нежностью, жаждой ожидания, ревностью, наконец…

Мне вдруг захотелось любви, какого-то большого и светлого чувства, каких-то новых неимоверных испытаний.

Да, да, любви — крепкой, взаимной.

А еще лучше — любви отвергнутой, неразделенной, чтобы и страдать, и мучиться, и ревновать… Вот тогда и надо писать стихи о любви и раскрывать свою душу: когда она ликует и плачет, радуется и печалится…

С тех пор стихи о любви составляют одну из центральных тем в моем творчестве.

Благодаря Малякову я расширил рамки этой темы, включив в нее любовь ко всему окружающему миру: к земле, к труду, к природе, к временам года, к России…

Через две недели, как договорились, я снова пришел ко Льву Ивановичу в кабинет и, затаив дыхание, стал ждать, что он скажет.

— У вас, безусловно, есть искра Божья, и писать стихи вам надо. Но многому надо научиться. Вы по профессии кто?

— Я инженер…

— А я литератор. Мне легче, чем вам писать стихи. Я прошел школу, так сказать, азы. Вот эти азы вы должны пройти самостоятельно. А потом появится опыт, знания, навыки… Вот что я вам посоветую. Отберите десятка полтора стихов, на ваш вкус, и снесите в писательскую организацию. Скажите, Маляков рекомендовал. Через месяц у нас семинар. Будете участвовать. И потом. Как вы пишете стихи: по вдохновению или?..

— В основном, по вдохновению…

— Вот. Приучайте себя к серьезной работе. Не по вдохновению. Надо уметь заставить себя сесть и работать. Глядишь, и вдохновение придет. Как аппетит. Вот я сейчас пишу большой роман, и если бы я не заставлял сам себя усаживаться за стол и работать — ничего бы не было. А так, глядишь — понемногу движется. Скоро уже закончу. Запомните мой совет.

И я запомнил. На всю жизнь.

С легкой руки Льва Ивановича я собрал подборку стихов и отнес ее в писательскую организацию. Вскоре пришло приглашение для участия в семинаре, где кроме молодых поэтов были и молодые писатели.

Руководителями семинара у поэтов были Лев Маляков и Игорь Григорьев, у прозаиков — Александр Бологов и Валентин Курбатов. После было много семинаров и в Пскове, и в Новгороде, но этот первый мне запомнился навсегда.

Был тщательный разбор стихов всех участников не только руководителями, но и самими начинающими поэтами.

Критика, дискуссии, порой резкие высказывания… Все это было отличной школой для становления молодого поэта. После такой школы отношение к написанию стихов резко изменилось. Исчезла скоропись. Появились вдумчивость и внимание к каждому слову. Ничего лишнего. Строгий размер. Точная рифма. И все в угоду смыслу…

Благодаря Льву Ивановичу я сблизился с поэтом Игорем Григорьевым. Я стал вхож к Игорю Николаевичу в дом, где часто бывали Маляков, Гусев и Краснопевцев. Всех троих я считаю своими учителями. Все они, по-своему яркие и самобытные, отложили свой отпечаток на мое творчество и на мою жизнь.

Всех их я любил, а с Сашей Гусевым у нас завязалась впоследствии крепкая дружба. Он же был редактором моего первого сборника стихов «Иду на ваши голоса».

А с Игорем Николаевичем Григорьевым Льва Ивановича связывала большая (54 года) и крепкая дружба. Они вместе учились в ленинградском университете.

Но после окончания Маляков приехал в Псков, а Григорьев остался в Ленинграде.

В то время в Пскове не было писательской организации, а было созданное в 1956 году областное литературное объединение, которое возглавлял молодой журналист Лев Маляков.

В области также не было издательства. Книги и брошюры издавались под «крышей» областной газеты. Руководство области понимало, что для активизации творчества в области необходима писательская организация.

Первый секретарь областного комитета КПСС И.С.Густов поручил Льву Ивановичу пригласить на жительство в Псков члена Союза писателей Игоря Григорьева. Маляков выполнил это поручение. Игорь Григорьев из Ленинграда переехал в Псков, стал первым секретарем псковской писательской организации, которая была создана в 1967 году.

Второй школой становления меня как поэта я считаю дом Игоря Григорьева. Нас всех — его друзей каким-то магнитом притягивало к этому человеку. Сама атмосфера способствовала этому.

Игорь Николаевич — большой поэт, добродушный, общительный, бесконечно доброй души человек. Он мог, в прямом смысле слова, снять последнюю рубашку и отдать другу. Он дарил нам разные подарки (подарил по книжному шкафу Малякову, Гусеву и мне), книги и иногда помогал деньгами кому-нибудь на издание новой книжки.

И попробуй, не возьми. Ты сразу становился врагом на долгое время.

Зная это, приходилось принимать его подарки, дабы не испортить отношения. Жена Игоря Николаевича — Елена Морозкина, очень доброжелательная и гостеприимная, была и искусствоведом, и поэтом, а в прошлом — профессором Московского архитектурного института.

Собравшись за чашкой чая, мы читали друг другу новые стихи.

Собравшись за чашкой чая, мы читали друг другу новые стихи.

И здесь мы все были равны: и Григорьев, и Маляков, и Мухин, и Краснопевцев, и Морозкина, и Гусев. Мы жили поэзией, говорили о поэзии, о поэтах, поправляли друг друга, что воспринималось с благодарностью (если за дело), спорили, не соглашались, что-то доказывали…

И, в общем-то, наверное, по своему, были счастливы. Дом Игоря Григорьева был нашим общим домом — не только домом творчества, но и все праздники мы старались отмечать также у него. Это были шумные застолья, куда собиралась известная литературная и окололитературная братия с женами и мужьями.

Лев Иванович всегда был душой застолья, часто тамадой. И по жизни всегда улыбчивый, оптимистичный и с юмором — за столом он заразительно смеялся.

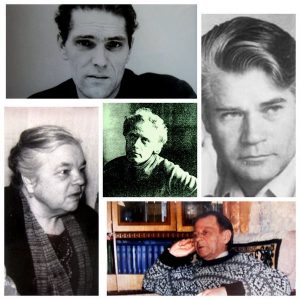

Если говорить о том времени, о второй половине двадцатого века, а конкретно о 80-х, 90-х и начале нулевых годов, то поразительно, как много прекрасных имён поэтов, писателей, культурных деятелей было на Псковской земле, что даёт основание говорить о некоем «золотом веке псковской поэзии», да и культуры в целом. В Пскове, да и в области было много прекрасных поэтов, но на вершине этого века были они – представители могучей кучки псковской поэзии Игорь Григорьев, Александр Гусев, Елена Морозкина, Лев Маляков и Валентин Краснопевцев. Я могу с уверенностью говорить о том, что они олицетворяли собой «золотой век псковской поэзии», своей поэтической и духовной сущностью оставив глубокий след в культурном слое нашего края и Росси в целом. В это же время жили и творили другие псковские поэты: Жемлиханов, Виноградов, Золотцев, Борисов, Дегелев, Тиммерман… Но только их отличала крепкая дружба и духовная близость. Сплотившись вокруг яркого русского поэта Игоря Григорьева, они были, как родные по крови, но также и родными по духу.

Если говорить о том времени, о второй половине двадцатого века, а конкретно о 80-х, 90-х и начале нулевых годов, то поразительно, как много прекрасных имён поэтов, писателей, культурных деятелей было на Псковской земле, что даёт основание говорить о некоем «золотом веке псковской поэзии», да и культуры в целом. В Пскове, да и в области было много прекрасных поэтов, но на вершине этого века были они – представители могучей кучки псковской поэзии Игорь Григорьев, Александр Гусев, Елена Морозкина, Лев Маляков и Валентин Краснопевцев. Я могу с уверенностью говорить о том, что они олицетворяли собой «золотой век псковской поэзии», своей поэтической и духовной сущностью оставив глубокий след в культурном слое нашего края и Росси в целом. В это же время жили и творили другие псковские поэты: Жемлиханов, Виноградов, Золотцев, Борисов, Дегелев, Тиммерман… Но только их отличала крепкая дружба и духовная близость. Сплотившись вокруг яркого русского поэта Игоря Григорьева, они были, как родные по крови, но также и родными по духу.

Начнёшь былое вспоминать –

Начнёшь былое вспоминать –

И снова сердце не на месте.

Лучилась Божья благодать,

Когда сбирались мы все вместе.

Когда стихи, глаза в глаза,

Друг другу вместе мы читали,

И, если падала слеза,

Порой её не замечали.

Но вот ушли вы в даль веков –

И навсегда остались в сердце:

Григорьев, Гусев, Маляков,

Морозкина и Краснопевцев.

Вам тоже пели соловьи,

Скворцы, кукушки голосили…

Вы сами пели о любви

К земле, к природе и к России.

Вам тоже пели небеса,

Вы были веселы, здоровы.

Звучали ваши голоса

Во славу Родины и Пскова,

Над миром древним и седым,

Над Кромом и стеной кремлёвской…

Вы были «веком золотым»

Поэзии, не только псковской.

Любили встречи с детворой,

И дети к вам тянули ручки.

Вы были членами второй

В истории «могучей кучки».

О вас я в храме помолчу,

Под звуки медленного звона.

Зажгу я каждому свечу,

В молитве – вспомню поимённо.

Оставив груз земных оков,

Я скоро к вам открою дверцу:

Григорьев, Гусев, Маляков,

Морозкина и Краснопевцев.

(В.Мухин)

В 2012 году после одного из выступлений в областной библиотеке, где я рассказывал о своих ушедших друзьях, учителях и поэтах, о нашей замечательной могучей кучке поэзии, Валентин Курбатов сразу же отреагировал мне, сказав:

В 2012 году после одного из выступлений в областной библиотеке, где я рассказывал о своих ушедших друзьях, учителях и поэтах, о нашей замечательной могучей кучке поэзии, Валентин Курбатов сразу же отреагировал мне, сказав:

— Тебе надо обязательно писать о них, твоих друзьях, о псковских замечательных поэтах.

— А вы… может быть, вы можете написать о них?.

— Во первых, я их плохо знал, во вторых мне есть о ком писать – это Пушкин, Виктор Астафьев, Валентин Распутин и т д. А ты их знал очень хорошо, вот и пиши, а то уйдёшь ты и исчезнет память о них, а этого допустить нельзя.

Эти слова и это, можно сказать напутствие Курбатова, глубоко засели в моё сознание. И через некоторое время я действительно засел за написание очерков-воспоминаний о псковских поэтах, моих друзьях, псковской могучей кучке.

И вот через три года в 2015 году вышла в свет моя первая книга прозы «Русская песня» с очерками и рассказами. А 2022 году я выпустил вторую большую книгу прозы «При свете памяти», куда вошли и старые очерки, и новые очерки-воспоминания о псковских поэтах и рассказы.

Вот, что написала в послесловии к книге Татьяна Рыжова, кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России:

«Перед глазами возникла вдруг целая поэтическая эпоха земли псковской, от которой нас отделяет не такой уж большой срок, но которая, как оказывается, была так велика своими талантами, так переплеталась жизнями, радостями, болью, дружбой, любовью и к ближнему, и к Родине, что действительно заслужила быть названной «золотым веком псковской литературы».

Думаю также, что читатель разделит мою мысль о том, что обобщив бесценные сокровищницы памяти, Валерий Мухин в своём грандиозном труде сумел показать, что на Псковщине существует своя литературная школа, заложенная ярким сообществом поэтов — Игорем Григорьевым, Львом Маляковым, Александром Гусевым, Еленой Морозкиной, Валентином Краснопевцевым и многими другими, чьи имена известны всей России.

И, читая поэтические строки этих поэтов, которые автор так к месту, так бережно приводит в книге, каждый читатель ощутит, что объединяет их всех одно мощное начало — это почва, на которой произрастал их талант, древнерусская псковская земля, неотделимая от истории России, русского православия и Пушкинского гения.

Если можно говорить о существовании такого вида издательской продукции, как «энциклопедия поэтических судеб», то книга «При свете памяти» и есть энциклопедия судеб псковских поэтов периода второй половины ХХ и начала ХХI века. На сегодняшний день подобного труда о псковских поэтах этого отрезка времени, как по охвату персоналий, так и по отражению взаимосвязей писателей на фоне редких биографических материалов, представленных автором с необыкновенной достоверностью и искренностью, не существует».

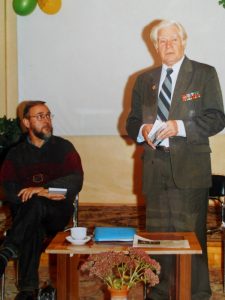

Мы очень часто выступали все вместе или по двое, по трое в библиотеках, школах и даже в магазинах. Бывший директор книготорга Ильин, друг Льва Малякова, всегда с охотой забирал к себе все издания псковских поэтов и распределял их по книжным магазинам города и области. И вот мне запомнились частые выступления в больших магазинах на Рижском проспекте и на улице Пушкинской. Мы всегда с охотой выступали в такой читательской аудитории, а читатели были заинтересованы, всегда получить книжку с гарантированным автографом.

Мы очень часто выступали все вместе или по двое, по трое в библиотеках, школах и даже в магазинах. Бывший директор книготорга Ильин, друг Льва Малякова, всегда с охотой забирал к себе все издания псковских поэтов и распределял их по книжным магазинам города и области. И вот мне запомнились частые выступления в больших магазинах на Рижском проспекте и на улице Пушкинской. Мы всегда с охотой выступали в такой читательской аудитории, а читатели были заинтересованы, всегда получить книжку с гарантированным автографом.

Лев Иванович Маляков, чтобы послушать звучание своего огромного рояля, стоящего в большом холле ещё на старой квартире, на улице Некрасова, иногда приглашал меня с Игорем Григорьевым на «рюмку чая». А мне, учащемуся музыкального училища, доставляло огромное удовольствие музицировать на прекрасном инструменте, под непосредственное «мурлыканье» моих собратьев по перу. Так, за музыкальным сопровождением и разговорами о поэзии, и чтением стихов, мы могли проводить бесконечное количество приятного времени.

В 1999 году я приготовил рукопись моей книги «Годы любви» к изданию и попросил Льва Ивановича быть ее редактором. Я знал, что будет много замечаний и, значит, много работы по исправлению, но я также знал, что после всего этого выйдет книжка, за которую не будет стыдно.

Так и вышло.

Замечаний было тьма. У Малякова было тонкое чутье редактора, чутье поэта. Не искажая автора, он добивался своего, чтобы стих был ясный, чистый, точный по размеру, по смыслу, чтобы он соответствовал всем классическим канонам. И не без гордости скажу, что Лев Иванович ценил мою способность понимать редактора и уметь выполнять его требования. Работать с Маляковым-редактором было для меня одно удовольствие.

Мне приходилось очень много выступать с Маляковым на различных площадках, в школах, в театре, у памятника Пушкину, на Пушкинском празднике поэзии, в Городском культурном центре, в частых поездках по области. Однажды Лев Иванович на своём жигулёнке возил нас выступать по области. Были в Пустошке, в Опочке, Новосокольниках и Великих луках. Такие поездки только лишь укрепляли наше содружество. Его выступления всегда отличались высокой эмоциональностью и патриотизмом.

Первая книжка стихов Льва Малякова «Просёлки ведут на большак» вышла в 1962 году. В 1972 году вышел пятый поэтический сборник «Иваны России», который одно время был запрещён к продаже. Ситуацию спас Михаил Дудин,

который взял на себя смелость и защитил сборник стихов и его автора, дал стихам высокую оценку и подчеркнул их патриотическое значение.

Всего у Малякова было десять поэтических сборников.

К сборнику «Сберегите цветы полевые» предисловие написал академик Д.С. Лихачёв, где написал, что «стихи его, по-плотницки, ладно сбитые, русские и народные. И одновременно очень весомые…».

Лев Маляков в последние годы жизни пишет романы «Доверие», «Люди добрые», «Затяжная весна», «Страдальцы». Последний явился вершиной прозы Малякова, за который в 1997 году писатель был удостоен звания Лауреата литературной премии псковской области. В нём описана жизнь Псковщины во время фашистской оккупации.

Его литературная и издательская деятельность была отмечена присвоением звания Заслуженный работник культуры РСФСР.

В 90-е годы был директором созданного им самим школы-лицея имени А.С. Пушкина г. Пскова.

В день своего 75-летнего юбилея 11 января 2002 года он сказал такие слова: «Живу я тем, чем живёт весь наш многострадальный народ, болею теми же проблемами, какими и он болен…».

Однажды кто-то из нас пожаловался, что при выступлении в школе ребята плохо слушали и вели себя шумно. Маляков только усмехнулся и сказал, что у него такого никогда не было.

Он умел владеть любой аудиторией, будь то маленький класс или большая площадь. Статный, подтянутый, красивый, опрятный, всегда с тщательно причесанной «гривой» аккуратных волос, он выходил к людям прямо, не спеша и своим прищуренным и внимательным взглядом как бы гипнотизировал пространство.

Наступала полная тишина…

Лев Маляков читает стихи…

P.S. Решением Псковской Городской Думы №373 от 19 декабря 2006 года средней общеобразовательной школе № 24 города Пскова присвоено почетное имя псковского писателя Льва Ивановича Малякова.

Соловьиная песня

Льву Малякову

Полетал по свету вольной птицей,

Солнечные песни запевал;

Наигрался досыта с землицей —

Радости и горя поклевал.

И хотя не сорвано дыханье,

И пока в порядке с головой —

В Лету, по закону Мирозданья,

Катится отрезок вековой.

Хочется любви и очищенья,

Чтоб стекла греховная смола.

Дай мне Бог покоя и прощенья

За земные смертные дела.

Хочется великого смиренья:

Всё простить, оплакав заодно…

Я пойду за тихое селенье,

Посажу последнее зерно.

Что же, поживу ещё немного

Сам не зная: как и почему?

А потом в последнюю дорогу

Песню соловьиную возьму.

(В.Мухин)

Фотографии из архива В.М. Мухина

Так вспоминал о гибели своего отца псковский писатель Лев Иванович Маляков (1927 – 2002). Увиденное стало тяжелой тайной подростка. Дома он не посмел ничего рассказать родным. До войны Лев Маляков окончил семь классов и с первых дней фашистской оккупации помогал партизанам, сражаясь в составе 2-й Ленинградской партизанской бригады.

Так вспоминал о гибели своего отца псковский писатель Лев Иванович Маляков (1927 – 2002). Увиденное стало тяжелой тайной подростка. Дома он не посмел ничего рассказать родным. До войны Лев Маляков окончил семь классов и с первых дней фашистской оккупации помогал партизанам, сражаясь в составе 2-й Ленинградской партизанской бригады.