Испытание временем.

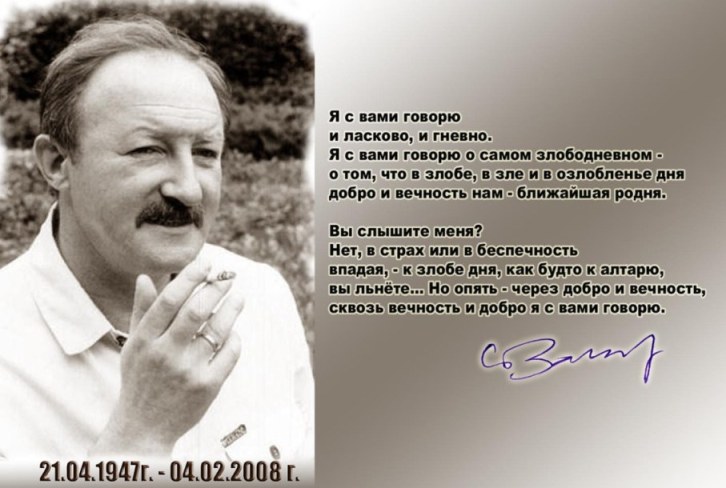

Памяти Станислава Золотцева

Никакой загадки у времени нет. Оно ничего не скрывает. Ни законов, по которым движется, ни событий, ни людей, которых уже нет. Если и могут быть претензии, то исключительно к человеческой памяти. Казалось бы, совсем не малые доли времени — годы, но вот и их память складывает один за другим в стопки и сшивает в жизнь. А потом листает, как страницы прочитанной книги. Какие-то из них быстрым промельком, а на иных вдруг задержится и перечтет… Снова, как и тогда, февраль, снова снежная слякоть… Господи, да ведь пять лет прошло! И откуда они только берутся, эти годы…

Никакой загадки у времени нет. Оно ничего не скрывает. Ни законов, по которым движется, ни событий, ни людей, которых уже нет. Если и могут быть претензии, то исключительно к человеческой памяти. Казалось бы, совсем не малые доли времени — годы, но вот и их память складывает один за другим в стопки и сшивает в жизнь. А потом листает, как страницы прочитанной книги. Какие-то из них быстрым промельком, а на иных вдруг задержится и перечтет… Снова, как и тогда, февраль, снова снежная слякоть… Господи, да ведь пять лет прошло! И откуда они только берутся, эти годы…

Нас познакомил театр. Золотцев — один из немногих псковских литераторов, у кого к театру был особый интерес. Мы постоянно видели его на наших спектаклях, встречались за кулисами. Он писал о театре эмоционально, заинтересованно и, я бы сказал, с сердечным участием. Он защищал театр, когда, случалось, на него нападали радетели сомнительных истин, причем делал это, как всегда, истово, хлестко, беспощадно. Он умел быть восторженным (редкое по нашим временам качество), он не боялся обличать, он никогда не стеснялся своих чувств.

В одной из статей, вошедших потом в двухтомник «Псков, Пушкина 13», изданного стараниями директора театра Валерия Павлова, Золотцев писал: «…Еще один псковский дом, где я чувствую себя своим, — Народный дом. При всех переменах таким он весь минувший век оставался и остается сегодня. В нем — наш псковский драмтеатр, носящий имя А.С.Пушкина. Его зрителем я стал чуть не в младенческие годы — старшие привезли меня из деревни на новогодний спектакль для малышей… С тех пор, хоть и с большими перерывами, я этому театру верен, став нынче уже ветераном его публики. Я прихожу в это здание не только из-за того, что происходит на подмостках. Когда я оказываюсь в зале, совсем небольшом по нынешним временам, — всегда хоть несколько мгновений смотрю на всё теми же глазами, какими полвека назад увидал здесь сказочное действо. И душа жаждет волшебства, таинства, чуда… И случается, это происходит!»

Однажды он изрядно похвалил одну из моих ролей, но долгое время наше общение шло на уровне «привет-привет». Встретившись как-то в дверях филфака пединститута, вышли на улицу, разговорились. Я пригласил его на свою программу по Борису Пастернаку, не очень, впрочем, надеясь, что придет. Но нет, пришел, хотя, как говорил, не считал себя поклонником этого поэта. Но именно Пастернак стал поводом к первому глубокому разговору и началом дружеского общения.

Я знал, что он владеет языками — английским и фарси (потом узнал, что кроме них французским и испанским), но был поражен его познаниями в истории литературы и просто истории, начиная с античной. Причем, познания эти всегда оставались как бы в тени, лишь иногда служа подспорьем в его рассуждениях. Выяснилось, что он знаком с моей работой «Есть ли Бог на сцене?..» об отношениях Церкви и театра. Мы легко — причем, по его инициативе — перешли на «ты», стали захаживать друг к другу, благо — жили недалеко. Потом была подготовка к его 60-летнему юбилею, который и состоялся на сцене Пушкинского в апреле 2007-го и стал, как оказалось, последним его Днем рожденья.

На днях, помня о скорбной дате — пятилетней годовщине ухода Станислава, просматривал свои записи того времени, и нашел записанные после одной из встреч его слова. Помню только, что намеренно записал их как монолог — по памяти и как услышал. Все началось с вопроса, чем же все таки объясняется его, литератора, любовь к театру.

« — Разве можно объяснить любовь? — говорил Станислав. — Будь то любовь к женщине, поэзии, музыке… Словом можно выразить любовь, если она есть, но объяснять, за что любишь, — дело безнадежное. Любое объяснение любви ничего к ней не прибавит и не убавит, никакие доводы и аргументы ни полюбить, ни разлюбить не помогут, они — любовь и доводы — живут в разных плоскостях. Сродни тому, как, если бы возможно было доказательство бытия Бога, не нужна была бы вера. Вера и любовь связаны очень крепко. В детстве веришь в сказку безоговорочно. Вот меня привели первый раз в театр на сказку, и Юрий Пресняков (был у нас такой знаменитый в Пскове актер) стал для меня настоящим сказочником. Но и потом, даже когда узнаёшь о театре и актерах какие-то житейские подробности, вера и любовь не проходят. Тут феномен театра: возраст, когда понимают, что Дед Мороз не настоящий, наступает для всех, но кто-то каждый раз радуется Деду Морозу как впервые, а кто-то навсегда оказывается в скептиках. Думаю, всё дело в том, сохраняет человек в себе творческое начало, которое от рождения — это видно по детям — есть в каждом, или нет. Убежден, что любой человек, в котором творческое начало живо, не может не любить театра».

« — Для меня, как литератора и поэта, поэзия и театр — ветви одного дерева, одного корня. Скажу больше: поэт — лицедей ничуть не меньший, чем актер, а стихи — та же живая ткань поэта, как и роль — актера. Михайловские крестьяне рассказывали, как Пушкин ходил с листами бумаги и громко разговаривал, — это он читал, проигрывал через себя своего «Годунова», «пробуя» его на звук. Творчество — наш общий корень, как корень всему — Творец».

Время испытывает на прочность всё, оставленное человеком на земле, — его слово и дело. Слово и дело Станислава Золотцева проходит испытание с достоинством и не снижая накала строки неистового псковича. Рожденный на Псковской земле и обретший в ней вечный покой, поставил родную Псковщину в «красный» угол всего своего творчества. Плывет нал городом гимн Пскова на слова Золотцева; без его стихов не обходится ни один псковский праздник; его стихи звучат на улицах и площадях, в студенческих аудиториях и библиотечных залах.

Будут их вспоминать и сегодня, 4 февраля, в день его памяти в известной всем псковичам библиотеке «Родник», которая теперь носит его, Станислава Золотцева, имя.

Как прежде, в дивном городе моём

вчерашний век с грядущим не враждует.

И колокол в узорочье литом

вызванивает песню молодую.

В бойницу крепостную посмотрю –

а там, в заречье, в сизом окоёме

везёт телега алую зарю,

и небо глохнет в реактивном громе.

И снова тишь… И в тёмно-золотых

дремучих брёвнах бывшего посада

ушедший век рассохся и затих,

а будущий — галдит в стенах детсада…

Мне верится, что я тут жил всегда,

во все столетья и во все года.

И крепость возводил Довмонту-князю.

И в сад боярский с огольцами лазил. …

В котором веке и в каком году

вдоль берега родного я иду?

И что кружится над рекой Великой –

метелица иль тополиный пух?

…А комары у нас — до белых мух,

и пахнет снег лесною земляникой.

И память дышит, словно сеновал,

разворошённый в зимней непогоде:

по улицам, сквозь молодёжный шквал,

меня совсем не узнавая вроде,

стареющие женщины проходят,

которых я девчонками знавал…

И память дышит горячо и сладко,

неопалимой свежестью хмеля.

И вдруг я слышу чей-то оклик — «Славка!»

оглядываюсь! Это — не меня.

Нет, не меня… И сединою снега

давно сменился тополиный пух.

И по зиме последняя телега

звенит-летит во весь былинный дух… —

…И всё-таки — меня окликнут снова

на той земле, где начал я житьё.

И с древней честью города родного

сольётся имя древнее моё.

Ст. Золотцев, «Псковские строки»

Виктор Яковлев,

актёр Псковского академического театра драмы

им. А. С. Пушкина

Сон приснился вчера: звонит телефон, я беру его и вижу на дисплее лицо Натальи.

Сон приснился вчера: звонит телефон, я беру его и вижу на дисплее лицо Натальи.