|

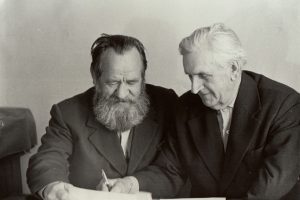

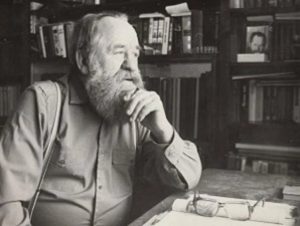

Евгений Павлович

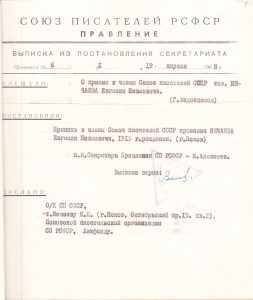

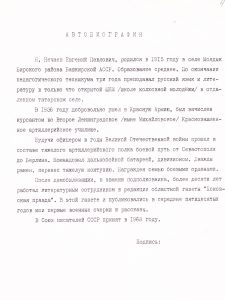

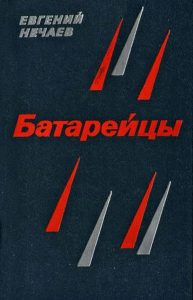

«…Читать по-печатному меня научили рано, поэтому в школе учился плохо – думал, что я все знаю. Вот и сидел во втором классе два года. Не знаю, что было бы дальше, но приехал в деревню новый учитель – Николай Иванович Крутиков, и забрал нас в ежовые рукавицы. В 1936 г Евгений Нечаев круто изменил свою жизнь, став курсантом 2-го Ленинградского Краснознаменного артиллерийского училища, откуда был выпущен «по первому разряду» в 1939 году. «…В 1936 году я оказался в Ленинграде – ушёл добровольно в армию и был зачислен курсантом во Второе Ленинградское артиллерийское училище. В 1939-м – выпуск, первое воинское звание «лейтенант» и назначение в полк командиром взвода. В годы Великой Отечественной войны воевал в Крыму, участвовал в штурме знаменитой Сапун-горы, в освобождении Западной Белоруссии. Командовал дальнобойной батареей, дивизионом гаубиц. День Победы встретил в Берлине, где со своими друзьями-батарейцами расписался на колоннах рейхстага. Был дважды ранен, перенес тяжелую контузию. Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Великой Отечественной войны и Александра Невского, а также десятью медалями. «…Потом война. Три с лишним года был в действующей армии, всё в том же полку. Крым, Кавказ, Кубань, снова Крым – штурм Сапун-горы и Севастополь. Контузия, два пулевых ранения. Снова фронт: Висла, Одер и заключительное сражение в самом Берлине. Войну я начал командиром батареи дальнобойных орудий, закончил командиром дивизиона…». В 1954 году, закончив службу в армии в звании подполковника, Евгений Нечаев переезжает с семьей в Псков, где проработал 13 лет журналистом газеты «Псковская правда» и ещё 4 года в Комитете по телевидению и радиовещанию. Именно в «Псковской правде» впервые появились и далее публиковались в течение десяти лет его военные очерки и рассказы. В 1958 году выходит в свет и первая книга писателя. «…Первая моя книжка — сборник военных повестей и рассказов «О тех, кто защищал Родину» – опубликована в 1958 году, в 1960-м переиздана. Еще через два года вышла в свет в сокращённом виде повесть «Под горой Метелихой», в 1966 году книга издана в полном объеме…». В 1968 году Евгений Нечаев принят в Союз писателей СССР. Евгений Павлович Нечаев ушёл из жизни 27 февраля 1999 года. [1] Сейчас – Дюртюлинский район Республики Башкортостан; |

ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИИЦентрализованная библиотечная система г. Пскова Литературная карта республики Башкортостан Коломенское артиллерийское училище Е.П. Нечаев в видеоматериале |

|

|

|||

Отрывок из романа

«Под горой Метелихой»

Похоронные шли и шли. Маргарита Васильевна из своего окна научилась безошибочно определять, с какими вестями поднимается по тропинке колхозный письмоносец. Идет понурясь, — значит, тяжелый груз у него в тощей, обшарпанной сумке, а иной раз и с полной сумкой, да еще и с добавочным свертком газет, бодро стучит батажком по наличникам.

Для себя самой перестала ждать писем Маргарита Васильевна, зато почти ежедневно читала чужие. Приходили соседки – жены и матери, бережно развертывали запрятанные за пазуху дорогие солдатские письма. Многие из них не раз и не два были прочитаны вслух раньше, но что ты поделаешь со старушкой, которая хочет и сегодня услышать слова своего первенца. Для матери сын навсегда остается ребенком; пусть у него борода во всю грудь – все равно он Ванятка.

Чаще других приходила Дарья, — Михаил писал аккуратно каждую неделю, письма его Маргарита Васильевна знала дословно. И сама Дарья помнила их наизусть, — в семье четверо школьников. Но ведь дома одно, тут другое; Дарья гордилась сыном, — думал ли кто-нибудь, что Мишка ее таким будет. Добрые люди сохранили ей сына, а теперь – смотри – лейтенант, летчик!

Перечитывая полустертые строки писем или сидя над чистым листом бумаги и выводя под диктовку родительские напутствия, Маргарита Васильевна все больше и больше проникалась глубоким уважением к этим простым, сердечным людям, которые не хлюпали и не жаловались на непомерную тягость. И ей уже становилось как-то не по себе, если день-другой никто не стучался в дверь ее комнаты. В эти дни она лишалась единственного утешения, и тогда ее полонили безотвязные тревожные мысли.

Как-то ночью (это было уже в октябре) дверь бесшумно открылась, и на пороге показалась высокая, закутанная в шаль женская фигура. На Маргариту Васильевну глянули широко раскрытые, немигающие глаза Анны Дымовой. Молча и, кажется, не сгибая ног, она дошла до середины комнаты и долго стояла так, глядя в пространство.

— Что?.. Что случилось, Аннушка? – свистящим шепотом спросила Маргарита Васильевна и торопливо задернула полог у кровати: ей подумалось, что Анна крикнет и напугает сонную Вареньку. Но Анна не закричала.

— Вот, — одним словом выдохнула она. Положила на угол стола раскрытый конверт и опустилась на табурет, такая же прямая и отсутствующая.

«Мы еще в эшелоне обменялись адресами родных и близких, — про себя, с трудом разбирая бисерный почерк, читала Маргарита Васильевна.- Если с одним из нас что-либо произойдет, другой напишет на родину. Со слов своего командира взвода я знаю – вы сильная, волевая женщина. Поверьте, дорогая Анна Екимовна, мне очень Тяжело писать эти строки, но и не написать невозможно. Ваш муж – старшина Владимир Степанович Дымов – геройски погиб, защищая Родину. В бою у станции Черская, в двадцати пяти километрах южнее Пскова, огнем и гусеницами своего танка он уничтожил боевое охранение гитлеровцев на марше, подмял офицерскую машину, врезался в колонну грузовиков с пехотой… Мы жестоко отомстили врагу за смерть командира. Будем мстить и еще – до Берлина, до самого логова. Старший сержант Кудинов. Казань, 14 октября 1941 года».

Маргарита Васильевна пересилила себя, подняла голову. Она чувствовала на себе неподвижный взгляд Анны.

— Посмотри у себя в газетах, когда это было? Псков-то когда наши сдали? – только и спросила мать Анки-маленькой.

Оказалось, что Псков оставили 9 июля. Кто знает, что было потом со старшим сержантом Кудиновым, когда и где был он ранен и много ли прошло времени, прежде чем он смог написать это письмо.

— В первом бою, — как отдаленное эхо, коснулось слуха Маргариты Васильевны сказанное соседкой. – И схоронить было некому. Он ведь писал: «погромыхивает где-то уж недалеко». Чувствовал, верно. И чтобы книжки для Анки купила бы загодя, велел. В школу ей через зиму…

Это было все, что сказала Анна. И голос у нее был ровный, и глаза сухие.