(штрихи к творческому портрету псковского поэта Александра Гусева*)

Долгое время я не знала стихов Александра Ивановича Гусева по той простой причине, что его мало публиковали в Пскове, но в областном музее, где мне довелось проработать первый после окончания школы год, кладезе сплетен правдивых и не очень – его имя было на слуху. Позже, спустя годы, мне рассказали, что на собрании по вопросу приёма в Союз писателей, в местной писательской организации его кандидатуру снова (значит, не единожды!) отвергли (это сейчас принимают чуть ли не всех подряд). Тогда я не задалась вопросом – почему? – что, впрочем, не помешало мне запомнить обрывочные фразы немногих друзей и почитателей поэтического дарования Александра Гусева.

Не то, чтобы мне было всё равно. Передо мной тогда распахнулась настежь юность, и я пустилась в интереснейшее путешествие под названием Жизнь…

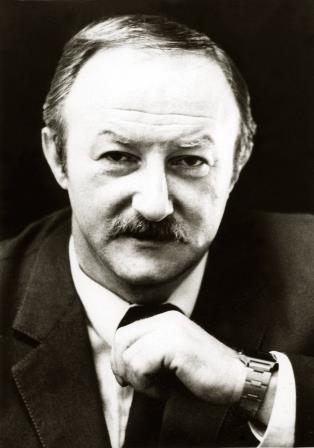

А недавно смотрела в окно автобуса, застрявшего на мосту, и, почудилось, что в толпе прохожих вижу Александра Ивановича — вьющиеся светлые волосы, неизменно прикрытые потёртой кепкой, пальто из тёмно-серого драпа, сутулая спина, руки, часто спрятанные в карманы, спокойный, задумчивый взгляд: «Всё в забытье кругом, и мир себя не знает// Лишь где-то, выше неба, выше дня// Летящий ангел смотрит на меня// И что-то смутное в себе припоминает…»…

«Человек-всегда-в-себе» — назвала бы я Александра Гусева сейчас, конечно же, имея в виду, присущую ему некую отрешённость от действительности, уход внутрь себя. Лишь однажды проскользнула на его серьёзном, часто хмуром лице робкая мальчишеская улыбка, — так обезоруживающе открыто улыбаются дети кому-нибудь родному и навсегда любимому.

Наше общение с Александром Ивановичем уложилось всего-то минут в десять-пятнадцать, по оказии, по вольному стечению обстоятельств. Необременительный, по просьбе знакомых жест внимания сложившегося автора к давно пробующему марать бумагу, неуверенному в себе существу (такое определение вполне соответствовало мне тогдашней). Только и запомнилось ободряющее: «Что ж… пишите, что-то, несомненно, есть у Вас, но… Время покажет. Вы только не спешите…».

***

«В каком порыве вдохновенья / Смешеньем света и огня,/ Себя забыв от изумленья, / Природа создала меня…» — читаю эти строчки и невольно улыбаюсь: а разве бывает иначе? В «порыве вдохновенья» творят не только истинные художники слова ли, музыки, кисти, формул и таблиц, но и щедрая матушка-Природа, являя на свет Божий своих чад. Однако сама биография Александра Гусева мало чем отличается от биографий тысяч его ровесников – рождение в деревеньке Шемякино Порховского района, послевоенное детство, окончание школы и радиотехникума в Ленинграде, служба в армии…

Как раз армейский период на долгие годы был «закрытой темой» поэта, и, смею предположить, причиной его замкнутости, и постоянной, не проходящей болью: «…Пески… Прощай, благоуханье / Ядра… Не надо, не стращай, / В крови сторонняя частица, / Быть может, стронция… Прощай, / Четырёхсотая столица!», «Серебристые вскинутся руки / Термоядерных слуг, унесут / Словно пёрышко – в бездну, от муки / На какой-то небожеский суд…» (Цикл «Упразднённые стихи»). Постоянное ощущение присутствия в себе сторонней частицы, возможно, стало основной мотивацией к выбору одиночества в жизни – ни семьи, ни детей, разве только друзья. И ещё – конечно же – стихи.

Далее – учёба в Литературном институте, работа, появление поэтических сборников («Пожелай мне удачи», «Земле кланяюсь», «При свете памяти» и др.). Поначалу, творческая судьба поэта складывалась успешно, но поэзия Гусева плохо вписывалась в советскую действительность. Стихи – как формула выживания, которая стала для автора и спасением, и испытанием одновременно: «Едва ли мы сейчас поймём / Всю бездну нашего паденья, / Когда в ничтожестве своём / Ни в чём не ведая сомненья…» или «Не знаем – и знать не хотим, / Не слышим, не видим, не помним… / — За что ни возьмёмся, как дым, / Развеем по каменоломням…» — стали откровенным вызовом действительности, ведь поэт, истинный поэт, не может не аккумулировать в себе всё, что происходит вокруг, как не может потом не выплеснуть наружу свои переживания и свою боль – это тот самый дар, наследство, данное от Природы.

Перечитывая недавно двухтомник Александра Гусева «Боль, переплавленная в мудрость», вышедший в 2007 году (спустя 6 лет после смерти автора), я вновь и вновь узнавала в его стихах себя. Многие по содержанию, по глубине и точности мыслей оказались близки настолько, что память то и дело одаривала меня вспышками-воспоминаниями…

Я только начала писать стихи, — «малую летопись» собственного бытия, переживаемого в чувствах, потерях, радостях, восторгах… Доверяя листу всю себя, я не задумывалась о том, что когда-нибудь кто-то посчитает их «выдумкой, оторванной от жизни» и усомнится в правдивости написанного. Но что мне было до скорых чужих приговоров, если я и вправду не видела и не ведала себя вне поэтического пространства? Иные пути пугали, казалось, ни в чём другом я попросту невозможна, недопустима и не нужна сама себе. Я не изменяла слову до тех пор, пока не поймала себя на том, что с какой стороны ни приближайся к давно начатой и не дописанной теме, а стихов-то, по большому счету нет, не получается. И я впервые почувствовала себя осиротевшей и брошенной в пустоту. Единственным спасением стала мысль… Да вот же она, высказанная Гусевым: «Всё в музыке живёт. Не надо,/ Нельзя выдумывать слова…». Нельзя! — по инерции я упрямо забивала буквами вордовские «листы», но на них, как на заговорённых, не появлялось ничего, кроме слепленных с горем пополам «неживых» строф, которые я поспешно стирала, будто заставала себя за преступным и стыдным занятием.

А потом наступила тишина. Её тени преследовали меня долго, время от времени безжалостно пронизывая насквозь: «Всё померкло, ушло, ничего, ничего не осталось,/ Только малость души, только самая-самая малость…»… Давящая тишина медленного, горького понимания, что более я не могу считать себя причастной к тайне стихотворчества.

Как неуверенно начинался мой долгий путь обновления… Подсознательно я училась осмыслять слово, беречь, защищать его, если это понадобится, «пропуская» теперь уже чужие строки через своё естество, не щадя себя и не теряя надежды, что когда-нибудь они выльются из моей благодарной души пока ещё не ведомым мне слогом. И я раскрылась вся навстречу своему внутреннему порыву: не было жаль ни бесконечных часов ничем не оправданного ожидания, ни бессонных ночей, ни минут отчаяния и опустошения… Я ни на минуту не забывала, что это – тот же плен, тот же не нарушаемый обет пожизненного служения, который, тем не менее, есть и свобода, и счастье…

И однажды свершилось: «Был час и прозрачен и тонок, / Был чуток и зябок покой. / Последние тени потёмок / Хотелось потрогать рукой / Потрогать, всему подивиться…». Как восхищённо я смотрела вокруг, постигая «свой мир в затерянности дня» — «эти простые страницы / обетованной земли…»… Где «всё знакомо для русского взора…» и сквозь не мной написанные, но такие родные по хрупкой памяти детства, строки: «Запахи поздней травы, желтизна/ Ясеня: первый осенний набросок./ Хмель истомился на зелени досок/ Старых заборов…» — медленно проступала и моя почти забытая далёкая «Родина. Тихий уют. / Родина. Детства дорожка…», перед образом которой, повзрослевшая и окрепшая, я упаду на колени как перед иконой: «Родина! В неверии крещённая, / Две руки своих тяну – прости!..», потрясённая мыслью, что не кто-нибудь, а я, только я ответственна за все грешные опыты предыдущих поколений. И до сих пор набатным звоном во мне бьётся воспалённый гусевский вздох: «Ах, Россия, безумная мать,/ Мы твои сумасшедшие дети…». И ведь действительно – сумасшедшие, а как иначе сказать о нас, когда куда ни заедь, где не окажись в смутном, неизбывном поиске начала начал, а: «Там, за поворотом, выбиты поля:/ Горькая пустыня, мать сыра земля./ Я глазам не верю, я смотрю кругом:/ Там, за поворотом, был когда-то дом…» — изменилось ли что-нибудь за минувшие почти сорок лет?..

Что тут ответишь, когда: «…Наша главная беда/ Не в позаброшенности дома,/ Не в позабытости…/ Беда в бездомности всего/ И всех, в потерянности духа/ Отечества…». Потому, что как бы ни сложилась жизнь каждого из нас, куда б нас не вознесло или уронило, нигде не укрыться от изматывающего душу откровения: «Спохватимся, каждый в своём/ Предчувствии близкого ада… / — И в сточной канаве уснём / В тиши Гефсиманского сада», «Мы не только не помним имён, / Даже пепел родства нам неведом…».

Мы и поныне – или это уже стало одной из черт ментальности русского человека? – Иваны да Марьи, не помнящие родства, выкошенные разгульным Лихом кто «под корень», кто «по маковку». И пока мы разумом своим и сердцем не дойдём до очевидного, до спасительной мысли, что надо держаться вместе и друг за дружку, что в соборности и есть наша сила, — ничего не изменится. Лишь прозвучит в унисон губительной душевной разлаженности: «…И гудит в мировых пропастях/ Голос наш, И становится больно, -/ Оттого, что не выверен звук. /А провалы настолько бездонны,/ Что порой разрывается слух…».

И покажется в какое-то мгновение, что жизнь проходит нелепо и мимо, и «мы» неизбежно рассыплется на миллионы крошечных «я». Вот тогда, дай-то Бог, во мне, в каждом из нас, одичавшем и словно «выпавшем» из собственной жизни, как дитя из яселек, с тихого обращения: «Но Бог Ты мой, как душу примирить/ С рассудком и со всем, что происходит, -/ Она уже не только плакать – жить/ Возможности порою не находит…» — зачнётся Вера. И, ища опоры в своём новообретённом состоянии, я (ты, мы…) обращусь к кому-нибудь незнакомому, как к давно не виденному, долгожданному другу: «Помолись обо мне, я не смею / Докучать тебе просьбой иной…», «…Отзовись в этой жизни! Сойдется, / Сразу все отзовется в судьбе./ Станет музыкой, светом прольется: / Вся гармония мира – в тебе», — слышишь?.. И пусть меня сочтут за ненормальную, так что с того? Кто-нибудь да услышит и замедлит шаг: «Мы что-то много стали суетиться. / И падать. И растерянно кружить. / Мы разучились вглядываться в лица…». И, узнавшие друг друга, мы возьмёмся за руки и будем вместе пристально вглядываться в нескончаемый людской поток, то невольно ужасаясь увиденному: «С волками жить – по-волчьи выть. Пусть воют./ Мне совесть не позволит быть В той стае…», «В пылу, средь житейского вздора, / Себя прожигая насквозь, / В какие глубины позора / Заглядывать нам довелось!», то останавливаясь, заворожённо любоваться раскинувшейся далью: «Мир непонятно прост; как самый первый крик. / Мы обживём его улыбкой и слезами…»…

И, поверится, обживём – «улыбкой и слезами», потому что горе всегда ходит бок о бок с радостью, потому что так просто устроена «сложная» наша жизнь: «Вот жизнь моя: В ночных часах / Моих наитий и прозрений / Меня хранит мой добрый гений / С улыбкой боли на устах…».

Дивная, сложная, тревожная жизнь русского поэта Александра Гусева, которую, представляется, начни разгадывать, читая его стихи, и постепенно приоткроется завеса Вечности. Хотя, казалось бы, откуда?: «Откуда знать, как вечности глоток / Вобрать в себя, вобрать и переплавить,/ В живое чудо сотворённых строк/ И ничего при этом не оставить, / Не утаить в себе…». А, может, в этом и заключена тайна Вечности? Всё – людям, всё – жизни, глядишь, и исцелится затянувшаяся немощь людских душ, и: «Всё-таки мы понемногу / Выживём, ибо мы есть/ Семя, угодное Богу,/ Будущих, видимо, нив…»…

…Будущих, которые начинаются сегодня, с нас. И с тех слов, которые когда-то написал псковский поэт Александр Гусев, выкликивая себя из молчаливой разноликой толпы в стихотворении «Сретение»: «Это я, Господи, робко вошёл в Твой дом, / Битый каменьями, опалённый огнём. / У алтаря стою, словно свеча, один. / Это я, Господи, недостойный Твой сын…».

***

Часто, едва ли не еженедельно, я встречала на улице Александра Ивановича, сказывалось и то, что жили почти рядом. Но я, к своему стыду, не припомню ни одного раза, когда бы мы обмолвились хоть словом, хоть кивком. И от своей невнятной неловкости при виде этого человека мне всегда становилось ещё неуютней, — я либо ускоряла шаг, либо сворачивала в сторону. Почему? — ответа не знаю до сих пор, и чувство досады (или вины?) никуда не уходит. А во мне все чаще и чаще звучат, исполненные боли и сокровенного смысла, будто написанные про каждого и обращённые к каждому из нас, строчки: «Я сам себя позвал. Я был далёк / От мысли жить нескладно и нелепо / Но возвратиться вновь под это небо / В иную жизнь я никогда б не смог…»…

И ведь, правда – не смог бы…

Вита Пшеничная

поэт, публицист,

член Союза писателей России

=============

* — Гусев Александр Иванович – псковский поэт (1939-2001).

Сейчас уже сложно, да, наверное, и невозможно представить, какой была бы Псковская писательская организация без Сан Саныча, который на четверть века стал ее рулевым — справедливо поддерживая и столь же справедливо журя, помогая советом и публикациями, защищая нас, «своих» на приемных комиссиях в Москве.

Сейчас уже сложно, да, наверное, и невозможно представить, какой была бы Псковская писательская организация без Сан Саныча, который на четверть века стал ее рулевым — справедливо поддерживая и столь же справедливо журя, помогая советом и публикациями, защищая нас, «своих» на приемных комиссиях в Москве.

Евгения Гусева… Наверное, многие псковичи, конечно же, преимущественно, тяготеющие к литературе и интересующиеся, в частности, псковской, знают это имя. Для любителей виртуальных просторов это имя – синоним одного из авторов сайта Стихи.ру – Евы Гущиной.

Евгения Гусева… Наверное, многие псковичи, конечно же, преимущественно, тяготеющие к литературе и интересующиеся, в частности, псковской, знают это имя. Для любителей виртуальных просторов это имя – синоним одного из авторов сайта Стихи.ру – Евы Гущиной. Вслушаешься в эти строчки и… понесешься невольно по самым укромным уголкам Прошлого — такого близкого и уже навеки далекого. Все-таки интересно: вроде бы у каждого из нас – свой Псков, свои в нем открытия, потери и беды, но есть что-то единое, связывающее нас с ним, роднящее друг с другом, а потому – и с автором этих строк. Тогда и понимаешь, что:

Вслушаешься в эти строчки и… понесешься невольно по самым укромным уголкам Прошлого — такого близкого и уже навеки далекого. Все-таки интересно: вроде бы у каждого из нас – свой Псков, свои в нем открытия, потери и беды, но есть что-то единое, связывающее нас с ним, роднящее друг с другом, а потому – и с автором этих строк. Тогда и понимаешь, что:

В пятницу, 8-го февраля 2008 года, шёл мелкий дождь. На кладбище было тихо и безлюдно, как, наверное, бывает всегда. Всё время, пока могилу засыпали землей, ставили венки, около берёзы, выросшей между старых надгробий родителей Станислава Александровича, неподвижно сидела собака. Обычная матёрая дворняга с порванным окровавленным ухом. Подождав, пока от свежей могилы отойдут люди, она села у изголовья холма. Села прямо и торжественно, глядя перед собой в никуда, не обращая ни малейшего внимания на присутствующих, казалось, она даже не дышала.

В пятницу, 8-го февраля 2008 года, шёл мелкий дождь. На кладбище было тихо и безлюдно, как, наверное, бывает всегда. Всё время, пока могилу засыпали землей, ставили венки, около берёзы, выросшей между старых надгробий родителей Станислава Александровича, неподвижно сидела собака. Обычная матёрая дворняга с порванным окровавленным ухом. Подождав, пока от свежей могилы отойдут люди, она села у изголовья холма. Села прямо и торжественно, глядя перед собой в никуда, не обращая ни малейшего внимания на присутствующих, казалось, она даже не дышала.

И все же Псков, куда переехала наша семья в августе 1978 года, в сравнении с родным Владивостоком выглядел бледно и бедно. Ребенку, привыкшему иногда, в коротких промежутках между забавами, восхищенно посматривать туда, где насеянная горбами сопок земля сходится с небом, тихий провинциальный городок совсем не показался. Вернее, показался… невыразительным, невнятным, безвольно распластанным на ровной, такой же невыразительной поверхности. Разочарование было столь сильным, что его не скрасили ни спасительный (для меня) умеренный климат, ни многочисленные, ставшие Историей этого края примеры подвигов и силы духа, ни имена, достойные и гордости, и почитания.

И все же Псков, куда переехала наша семья в августе 1978 года, в сравнении с родным Владивостоком выглядел бледно и бедно. Ребенку, привыкшему иногда, в коротких промежутках между забавами, восхищенно посматривать туда, где насеянная горбами сопок земля сходится с небом, тихий провинциальный городок совсем не показался. Вернее, показался… невыразительным, невнятным, безвольно распластанным на ровной, такой же невыразительной поверхности. Разочарование было столь сильным, что его не скрасили ни спасительный (для меня) умеренный климат, ни многочисленные, ставшие Историей этого края примеры подвигов и силы духа, ни имена, достойные и гордости, и почитания. -то иллюзорному, несбывшемуся, по глупости или малолетству не допуская и мысли, что любое, самое ничтожное изменение событийного ряда влияет на течение всей последующей жизни, справедливо отменяя тебя сегодняшнего.

-то иллюзорному, несбывшемуся, по глупости или малолетству не допуская и мысли, что любое, самое ничтожное изменение событийного ряда влияет на течение всей последующей жизни, справедливо отменяя тебя сегодняшнего. Как тайно и почти безнадежно влюбленный Город всепрощающ и терпелив в своем долгом ожидании, и, встречая тебя по утрам, провожая до ступенек подъезда вечерами, он надеется, что однажды ты обратишь на него внимание. И когда, удивленный и потрясенный, ты, наконец, приходишь в себя от долгого забытья, перед распахнутыми глазами взрослого, ставшего на мгновение ребенком, предстает мир, до сих пор не виданный. Так порой вдруг узнаешь тех, кто, оставаясь в тени и на расстоянии, всегда был рядом, готовый в любую минуту помочь, поддержать, защитить… Тех, к кому невольно, еще где-то на полпути из Детства прикипел сердцем и томился непониманием этого все последующие годы. Томился, чего только не предпринимая: и противился очевидному, упрямо твердя «не дождешься…», и срывался, калеча свою душу и тело, и мчался в дальнюю дорогу (что тут ловить-то?), клянясь, что ноги твоей тут больше не будет… Ты даже позволял себе казаться хуже, чем был на самом деле, пока однажды не понял, что это — з л о, разъедающее и уничтожающее прежде всего тебя. Ты даже позволял себе обманывать, нимало не беспокоясь о последствиях, пока однажды, в самый бедовый Час Отчаяния тебе, сказавшему чистую правду, никто не поверил…

Как тайно и почти безнадежно влюбленный Город всепрощающ и терпелив в своем долгом ожидании, и, встречая тебя по утрам, провожая до ступенек подъезда вечерами, он надеется, что однажды ты обратишь на него внимание. И когда, удивленный и потрясенный, ты, наконец, приходишь в себя от долгого забытья, перед распахнутыми глазами взрослого, ставшего на мгновение ребенком, предстает мир, до сих пор не виданный. Так порой вдруг узнаешь тех, кто, оставаясь в тени и на расстоянии, всегда был рядом, готовый в любую минуту помочь, поддержать, защитить… Тех, к кому невольно, еще где-то на полпути из Детства прикипел сердцем и томился непониманием этого все последующие годы. Томился, чего только не предпринимая: и противился очевидному, упрямо твердя «не дождешься…», и срывался, калеча свою душу и тело, и мчался в дальнюю дорогу (что тут ловить-то?), клянясь, что ноги твоей тут больше не будет… Ты даже позволял себе казаться хуже, чем был на самом деле, пока однажды не понял, что это — з л о, разъедающее и уничтожающее прежде всего тебя. Ты даже позволял себе обманывать, нимало не беспокоясь о последствиях, пока однажды, в самый бедовый Час Отчаяния тебе, сказавшему чистую правду, никто не поверил…